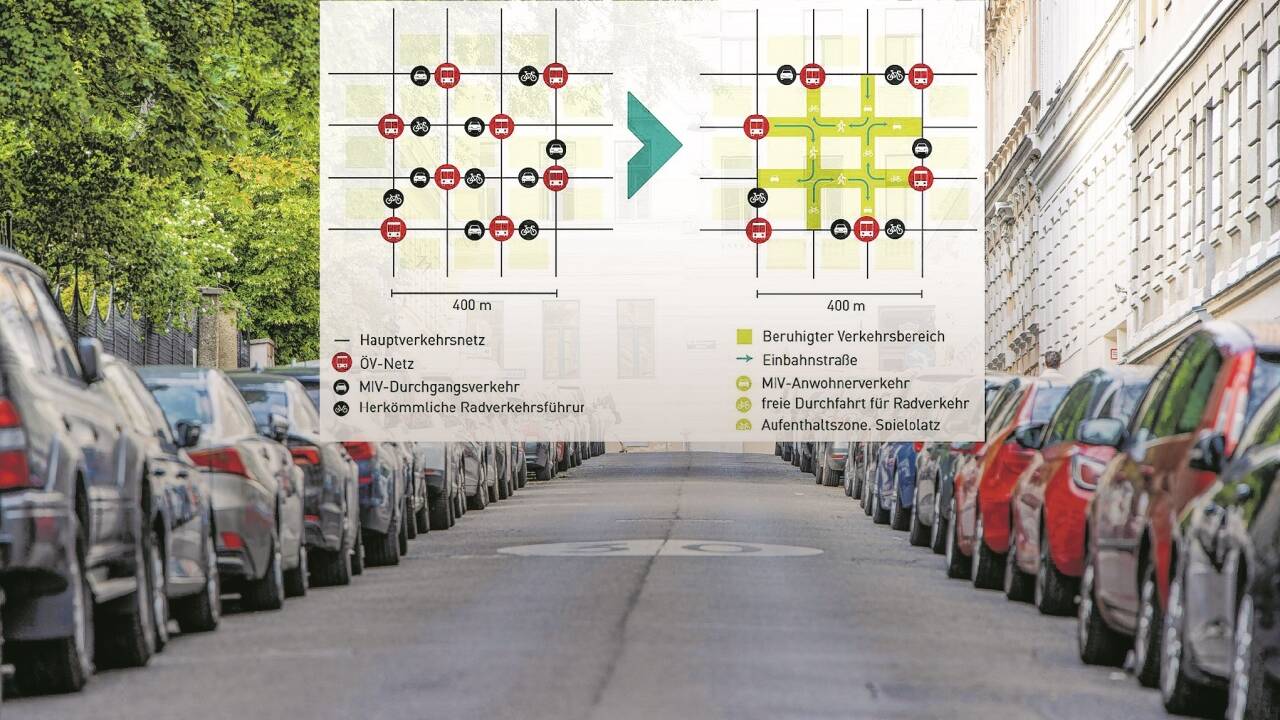

Vor wenigen Tagen hat Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) angekündigt, mittels Gesetzesnovelle die Verkehrsberuhigung in Städten erleichtern zu wollen. Noch weiter geht die Idee von "Superblocks": Das ab 1995 erstmals in Barcelona angewandte Stadtentwicklungskonzept sieht vor, dass der motorisierte Individualverkehr (MIV; siehe Grafik oben) in bestimmten Wohnquartieren zunächst stark eingeschränkt wird. Stattdessen werden, auch mithilfe der Öffis, Fußgänger, Radfahrende und das öffentliche Leben in den Mittelpunkt gestellt. Räumlich bestehen Superblocks meist aus einem Gebiet, das neun Häuserblocks umfasst und etwa 400 Meter Seitenlänge hat. Ziel ist, den Durchgangsverkehr auf die Straßen rund um den "Superblock" umzuleiten. In der Folge werden die inneren Straßenräume - im Idealfall je nach den Wünschen der Bewohner - umgestaltet. So entstehen oft mehr Fußgängerzonen, Grünflächen, Radwege, Spielplätze und Sitzgelegenheiten - etwa auch in Form sogenannter Parklets -, die eine aktive Begegnung der Bürgerinnen und Bürger ermöglichen sollen. Wenn das Konzept aufgeht, kommen oft neue Gasthäuser oder Cafés hinzu, die die bisherigen Straßenflächen für Gastgärten nutzen. In Barcelona gibt es mittlerweile grüne Achsen, die Stadtteile verbinden. Sie machen Fuß- und Radverkehr sicherer und sorgen zudem für ein paar Grad Abkühlung in den immer heißeren Sommern.

Wien ist seit 2022 dabei, einige Straßenzüge in Favoriten zum "Supergrätzel" umzugestalten; es soll heuer im Herbst fertig sein. Anna-Katharina Brenner, die an der Universität für Bodenkultur lehrt, hat das Projekt mit einer Studie begleitet. Ihr Fazit: "Punktuelle Interventionen reichen für einen Superblock nicht aus; es braucht auch bauliche Veränderungen und eine flächenübergreifende Strategie." Johannes Müller vom Austrian Institute of Technology, der das Konzept mit Brenner bei einem Medientermin erläutert hat, betont, dass vor allem die frühzeitige und umfassende Einbindung der Bevölkerung ein Erfolgsfaktor sei. Ein Vorteil sei, dass mehr Grünräume im Grätzel "vor allem sozial Schwächeren nützt", weil diese dann nicht in Parks in andere Stadtteile pendeln müssten, sagt Brenner. Sie betont auch den gesundheitlichen Nutzen eines Supergrätzels: "Es gibt weniger Hitzetote und weniger Luftverschmutzung." Brenner hat errechnet, dass die Umwandlung eines Teils des 10. Bezirks in einen Superblock "24 bis 25 frühzeitige Todesfälle pro 100.000 Bewohner und Jahr vermeiden könnte".

Salzburgs Stadträtin Anna Schiester (Grüne) kann sich "Superblocks" auch in der Mozartstadt vorstellen: "Mögliche Standorte dafür sind das Andräviertel oder aber auch die Neue Mitte Lehen rund um die Schumacherstraße." Auch ihr ist es wichtig, die Bevölkerung einzubinden: "Man sollte etwa eine Straße für ein Jahr zuerst anders bemalen, um sie visuell als Begegnungszone zu kennzeichnen, und sie erst dann umbauen." Auch Nina Mostegl vom Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR) sieht in Salzburg viel Potenzial für Superblocks: "Das Andräviertel würde sich allein schon wegen der großen Schule dort anbieten. Und hier gibt es schon jetzt viele enge Straßen, die Einbahnen sind - insofern ist der Durchzugsverkehr bereits unterbunden."