Hätte es noch eines Belegs bedurft, wie pflichtbewusst man sein muss, um Nobelpreisträger zu werden - Susumu Kitagawa lieferte einen solchen just am Tag seines wohl größten beruflichen Erfolgs. Zugeschaltet bei der Pressekonferenz, auf der er der Weltöffentlichkeit als Chemie-Nobelpreisträger vorgestellt wurde, fragte der Professor geradeheraus, ob die Fragerunde denn lang dauern werde. Schließlich müsse er "in fünf Minuten in eine Besprechung".

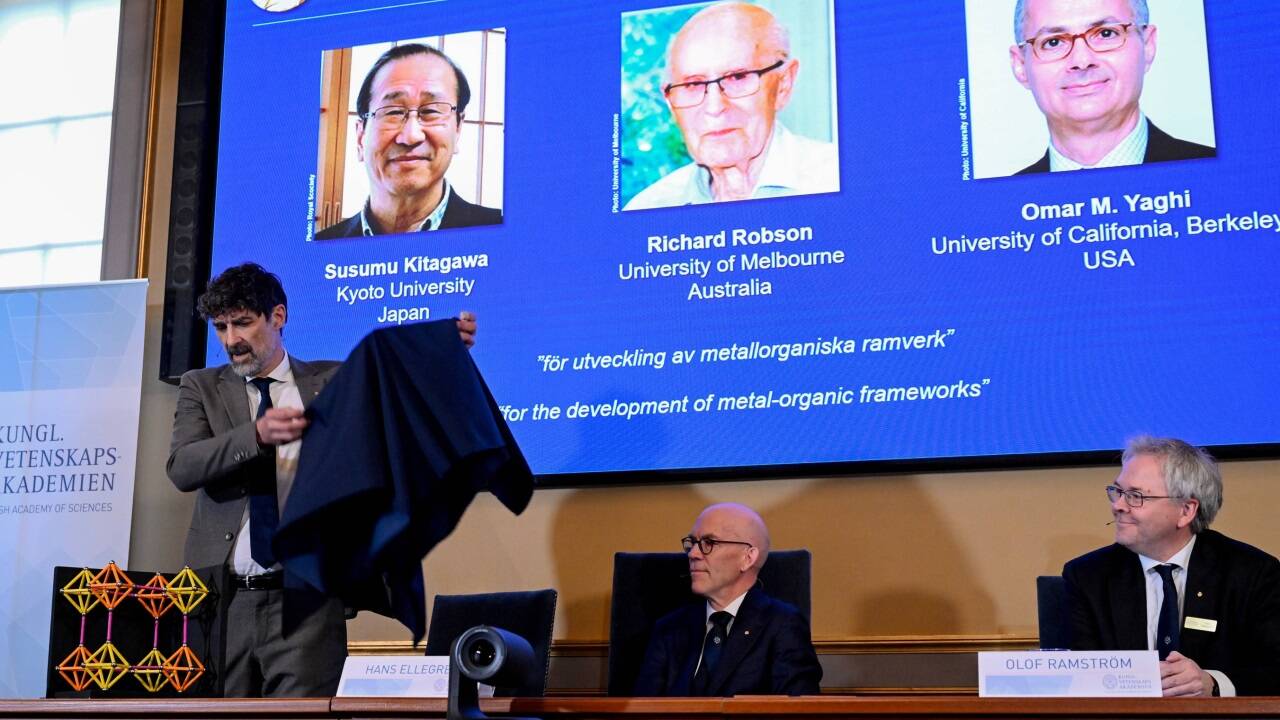

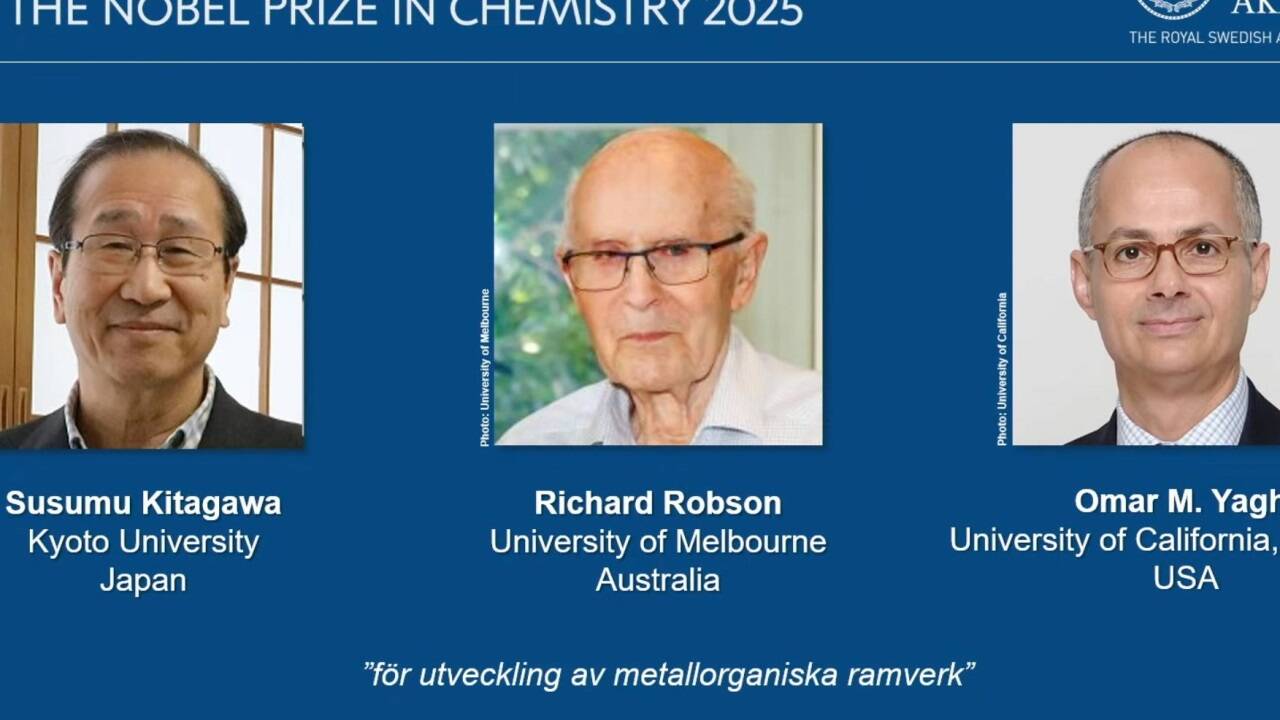

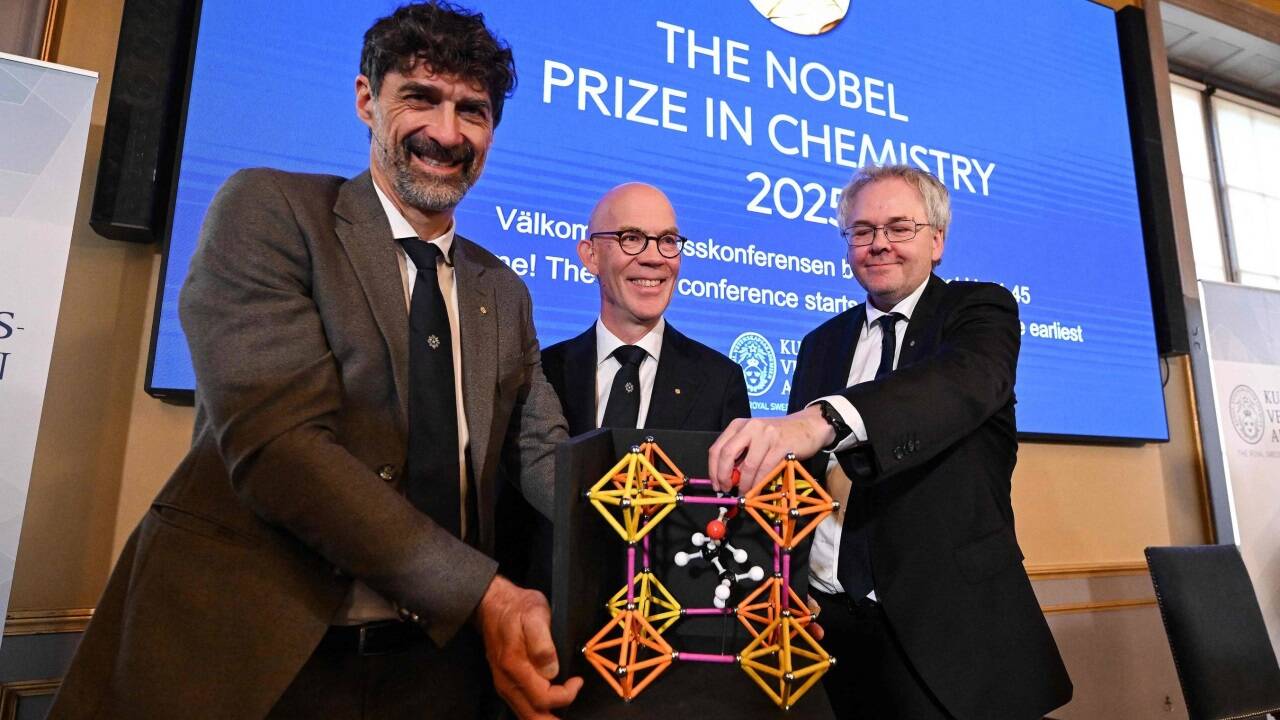

Kitagawa ist einer von drei Materialwissenschaftern, denen dieses Jahr die höchste Ehre in der chemischen Forschung zuteilwurde. Nebst dem Professor an der Kyoto University, Japan, wurden der Brite Richard Robson (University of Melbourne) und der jordanische Forscher Omar M. Yaghi, tätig an der University of California in Berkeley, ausgezeichnet. Geehrt wurden die Forscher für die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen (MOF). Was kompliziert klingt, wurde von den Mitgliedern des Nobelpreiskomitees anschaulich erklärt: MOF sind schwammartige Netze, zusammengesetzt aus Metallen und organischen Molekülen. Charakteristisch für die Verbindungen, aus denen dreidimensionale Materialien entstehen können, sind die vielen kleinen Hohlräume, in denen etwa Stoffe getrennt oder Gase gespeichert werden können. Und zwar viel mehr, als das Konstrukt auf den ersten Blick hergebe, führte Nobelkomitee-Mitglied Olof Ramström aus. Die University of California spricht von bis zu 10.000 Quadratmetern pro Gramm MOF. Entsprechend böte sich der Vergleich mit "Harry Potter" an, ergänzte Ramström: In den Büchern von Joanne K. Rowling besaß Hermine, die Freundin des Zauberers, eine kleine Handtasche, die schier unendlich viel Platz bot. "Außen klein, innen groß: Es ist wirklich ein wenig wie bei ,Harry Potter'", sagte Ramström.

Dank der Entdeckungen von Kitagawa, Robson und Yaghi hätten Chemiker Hunderttausende solcher gezielt anpassbarer MOF-Verbindungen konzipieren können. Manche der Strukturen könnten "zu der Lösung einiger der größten Herausforderungen der Menschheit beitragen". Sie könnten etwa dazu genutzt werden, Kohlendioxid aus Rauchgasen von Kraftwerken abzuscheiden oder schädliche Chemikalien von Wasser zu trennen. Überdies schafften MOF die Möglichkeit, Früchte langsamer reifen zu lassen oder Medikamente gezielter in den Körper zu bringen. "Finale Produkte", die das Konzept massentauglich umlegen, gebe es aber noch nicht, ergänzte Ramström.

"Metallorganische Gerüstverbindungen eröffnen bisher ungeahnte Möglichkeiten für maßgeschneiderte Materialien", sagte Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie. Ein Beispiel: Eine Gruppe um Neo-Preisträger Omar M. Yaghi hat in der Wüste von Arizona das Pulver MOF-801 getestet. Es bietet viele Poren, in denen sich Wasser aus der Luft sammeln kann. Das geschieht nachts, sobald die Luft selbst in der Wüste relativ feucht ist. Am Tag kann das Wasser dann in einer Box verdunsten, wird verflüssigt - und kann potenziell ganze Dörfer versorgen.

Der Altersunterschied der Preisträger liegt je bei 14 Jahren: Yaghi ist 60, Kitagawa 74, Robson 88. Den Grundstein legte Robson, der in den 70ern in Australien Modelle aus hölzernen Kugeln baute. Für die Werkstatt seiner Universität musste er markieren, wo Löcher in die Holzkugeln gebohrt werden sollten. Die Stellen durften nicht zufällig gewählt sein, da die Atome auf eine spezifische Art chemische Verbindungen eingehen. Dies brachte Robson auf die Fährte seiner späteren Innovation. Es dauerte allerdings noch mehr als ein Jahrzehnt, bis er seine Gedanken weiterentwickelte.

Wie so oft erkannten viele Kollegen zunächst keinen großen Wert in Robsons Forschung. Doch hier kam Susumu Kitagawa ins Spiel: Dem Nobelkomitee zufolge verfolgt dieser das Lebensmotto, "das Nützliche im Unnützen zu sehen" - und Kitagawa sowie Yaghi schufen unabhängig voneinander eine stabile Grundlage für Robsons Visionen. Trotz der eigenständigen Forschung seien die Ausgezeichneten "Freunde", sagte Nobelkomitee-Mitglied Ramström. Dies hätte die Anrufe bei den Geehrten besonders gemacht: Alle hätten sich auffällig gefreut, den mit umgerechnet einer Million Euro dotierten Nobelpreis just mit den anderen teilen zu können. Und noch eine Besonderheit brachte der Mittwoch: Im Gegensatz zu den Tagen zuvor, als die Nobelpreise für Medizin und Physik vergeben wurden, konnten alle Geehrten vor der Bekanntgabe erreicht werden. Wenngleich es knapp war: Einen der drei habe man "auf dem Weg nach Brüssel zwischen zwei Flügen" erreicht, schilderte Olof Ramström. Trotz des Rahmens sei der Gehuldigte "sehr bewegt" gewesen. Und bewegend war auch das erste Statement von Omar M. Yaghi, einem Sohn palästinensischer Flüchtlinge: "Meine Eltern konnten kaum lesen oder schreiben. Es war also ein ziemlicher Weg. Wissenschaft ermöglicht es einem, solche Wege zu gehen. Sie ist die größte ausgleichende Kraft der Welt."