"Es geht nicht darum, nur Steak und Eier zu essen."

Daniela Pfeifer

Diätologin

Besonders spannend ist die Diät für Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson oder Multipler Sklerose. Auch bei Krebspatientinnen und -patienten könne die Ernährungsform das therapeutische Potenzial von Therapien unterstützen. Ein Allheilmittel sei sie aber nicht: "Wenn du dich ketogen ernährst, bist du selbstverständlich nicht automatisch krebsfrei", sagt die gebürtige Salzburgerin. Dennoch könne sich die Lebensqualität verbessern.

Ketogene Ernährung ist im medizinischen Bereich keine Unbekannte: Schon seit Jahrzehnten wird sie bei Kindern mit Epilepsie eingesetzt, die nicht auf Medikamente ansprechen. Die Diät muss allerdings gut begleitet werden, etwa was die Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen anbelangt.

Tumorzellen reagieren auf Glukosemangel

Krebszellen verbrauchen deutlich mehr Glukose als gesunde Zellen. Während Letztere nur einen oder wenige Insulinrezeptoren besitzen, tragen kranke Zellen ein Vielfaches davon. In der Ketose steht Glukose dem Körper nur eingeschränkt zur Verfügung, was ein potenzieller Stressfaktor für Tumorzellen sein könnte.

"Erhöhte Glukose ist entzündungsfördernd und daher muss der Körper diese loswerden", sagt Pfeifer. Viele ihrer Patientinnen und Patienten kämen bereits mit Vorwissen in die Beratung - etwa aus Internetforen oder Social Media. Doch dort kursiere viel Fehlinformation. Eine ketogene Ernährung soll ausgewogen sein und keinen Mangel verursachen.

Was bleibt bei ketogener Diät also auf dem Teller?

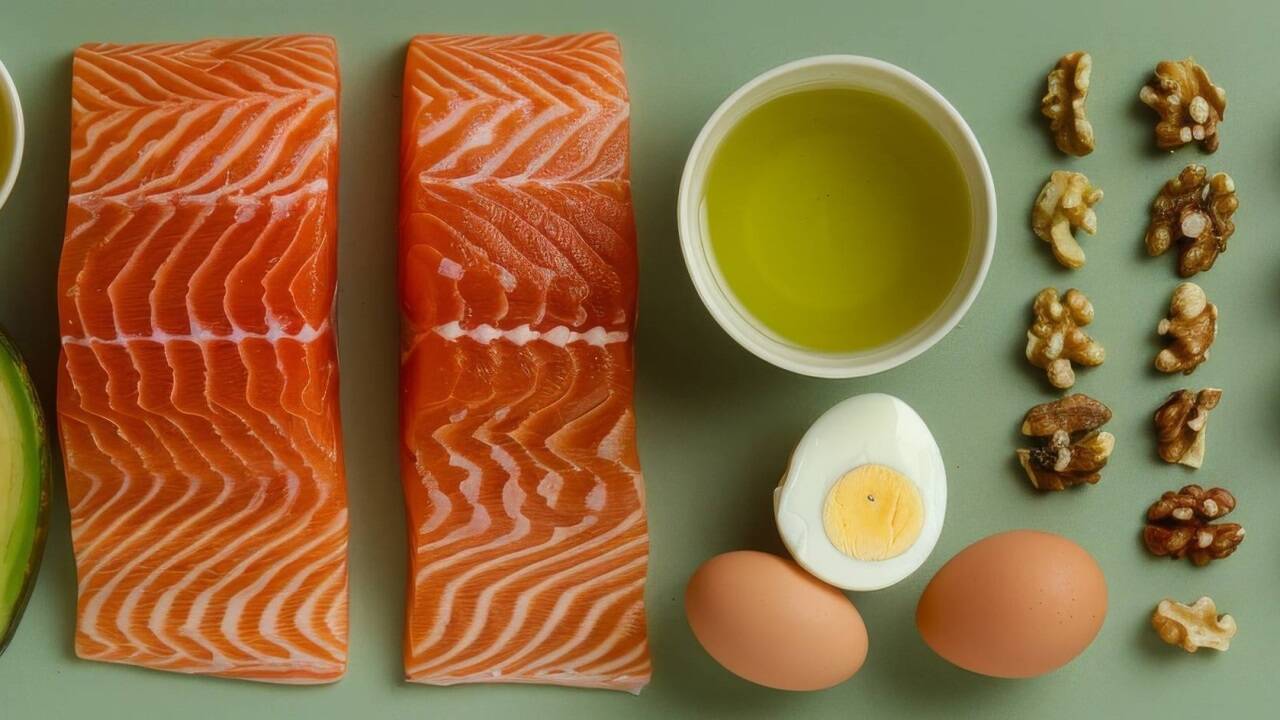

"Es gibt keine essenziellen Kohlenhydrate", sagt Pfeifer. "Aber sehr wohl viele gesunde Fette, hochwertige Eiweiße und eine Vielzahl an Gemüsesorten, die auch in die ketogene Ernährung passen."

Ob Ernährung einen Einfluss auf die Krebstherapie hat, untersucht Daniela Weber. Die Salzburgerin forscht an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) im Bereich Rezeptorbiochemie und Tumorstoffwechsel und ist Postdoc im Young-Hope-Labor für Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum Salzburg.

Die Hypothese: Wenn Tumorzellen zuckerabhängig sind, könnte eine ketogene Diät ihr Wachstum bremsen. "Die Ernährung bewirkt, dass wir weniger Insulin ausschütten", sagt Weber. In präklinischen Studien konnte gezeigt werden, dass Insulin eine krebsfördernde Wirkung habe und Tumorzellen zu Wachstum anrege. Die Keto-Diät senkt aber nicht nur Glukose, die Leber produziert Ketonkörper. "Das ist eine wichtige Energiequelle, vor allem fürs Gehirn", sagt die Forscherin. Tumorzellen könnten sich schwer damit tun, diese zur Energiegewinnung zu nutzen.

Im Kern der Forschung steht das Neuroblastom, eine Krebserkrankung des Nervensystems, die vor allem Kinder betrifft. In Mausstudien zeigte die Diät in Kombination mit Chemotherapie einen verstärkten Effekt. In einem aktuellen Projekt wird die Kombination von Keto mit Immuntherapie untersucht. "Erste Ergebnisse zeigen ein verringertes Tumorwachstum und ein verlängertes Überleben von 100 Prozent der Mäuse im Vergleich zur Kontrollgruppe. Das sind vielversprechende Daten", sagt Weber. Bei niedriger Therapiedosis verschwanden Tumore vollständig - ein Novum beim Neuroblastom.

Ein erster Nutzen der Diät sei indessen bereits dokumentiert: Viele Patientinnen und Patienten berichteten von einer verbesserten Lebensqualität. Dennoch mahnt die Forscherin zur Vorsicht: "Obwohl es nur Ernährung ist, können wir es nicht einfach empfehlen." Klinische Studien und weitere Forschung an unterschiedlichen Tumorarten stünden noch aus.