Salzburger See

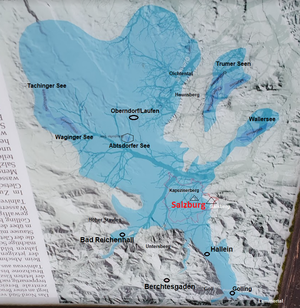

Der Salzburger See war ein nacheiszeitlicher See, der zuerst sowohl das Salzburger Becken als auch das Salzachtal südlich bis zum Pass Lueg und ins untere Lammertal füllte.

Geografie

Der Salzachgletscher schürfte während der letzten Eiszeit den Untergrund zu einem breiten Trogtal aus. Dieser Gletscher besaß wahrscheinlich bei Golling an der Salzach eine Mächtigkeit von etwa 1 400 Meter und in der Stadt Salzburg noch von mehr als 600 Meter. Dieser gewaltige Gletscher verfrachtet auch große Mengen an Schottergesteinen, er schürfte dabei ein großes Becken aus und lagerte am Gletscherrand zudem Schottermaterial als Endmoränen in wallförmigen Hügeln ab. Der Salzburger See füllte die bereits eisfreien übertieften Becken des Waginger-, Tittmoninger-, Ibmer- und Oichten-Zweiggletschers des Salzachgletschers und reichte bis zu den hochglazialen Würm-Endmoränen des Salzachgletschers bei Raitenhaslach im Norden.

Dieser Salzburger See war von Gletscherwasser durchströmt und daher kalt und trüb. Er war aufgrund seiner Randlage am Salzachgletscher ein klassischer Eissee. Es gab daher kaum Leben im Wasser, nicht einmal einfache Kieselalgen wurden hier bisher gefunden. Zusammen mit weiteren Seitenbächen wie die Fischach, Oberalm, Taugl, dem Torrener Bach, der Königsseeache sowie der Saalach und der Sur schütteten sie den heutigen bis etwa 200 m mächtigen schräggeschichteten Schotter-, Sand- und Tonuntergrund des Salzburger Sees auf.

Der ältere Salzburger See (vor etwa 19 000 bis 14 500 Jahren)

Als die Würmeiszeit allmählich endete und die Eem-Warmzeit begann, füllte schon sich vor 19 000 Jahren das damals noch sehr tiefe Salzburger Becken mit Wasser, der ältere Salzburger See entstand. Der ältere Salzachsee füllte dabei auch die gesamte Reichenhaller-, die Saaldorfer-, die Laufener Bucht und das Oichtental aus, sowie im Süden den Beckenraum südlich von Hallein bis hin zum Tennengebirge aus. Entwässert wurde der See nicht nur durch die Salzach, sondern auch durch Abflüsse im Weilharter Forst (498–465 m ü. A.), bzw. im Tal des Huckinger Sees (455 m ü. A.), sowie im Oichtental (456–398 m ü. A.) sowie der Mattig im Raum der Trumer Seen und im Raum nordöstlich des Wallersees. Seine größte Länge von Süd nach Nord betrug rund 65 km, seine größte Breite 30 km. Sein Seespiegel lag wenigstens bei 525 m über dem Meer, sonst hätte sich im See der Georgenberg (528 m ü. A.) nicht bilden können. Somit war der Salzburger See zeitweise bis 300 m tief. Die Fläche des Sees betrug insgesamt grob geschätzt etwa 1 000 km². Diese Fläche entsprach größenordnungsmäßig damit der Fläche des Flachgaues (1 004 km²) oder etwa der doppelten Größe des Bodensees (536 km²).

Der jüngere Salzburger See (vor 14 500 Jahren bis 12 000 Jahren)

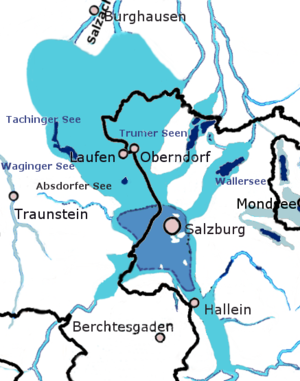

Nach dem Durchbruch der Mattig durch die Endmoräne nördlich des Grabensees und danach wegen des Durchbruchs der Salzach bei Laufen, sank das Seeniveau des Salzburger Sees auf unter 460 m über dem Meer, einige Abflüsse fielen dabei trocken. Gleichzeitig verlandete der Salzburger See weiterhin sehr stark. Der ältere Salzburger See zerfiel dabei in mehrere größere Teile, ein getrennter größerer See bildete sich im Raum Wallersee, ein weiterer im Raum der Trumer Seen, und einer im Raum Tachinger- und Waginger See. Der große verbliebene See im Raum der Stadt Salzburg bildete nun den jüngeren Salzburger See.

Das oberste Seespiegelniveau des jüngeren Salzachsees reichte dabei bis auf etwa 460 bis 465 m ü. A. Die Fläche des Sees war im Lauf der Zeiten unterschiedlich groß, gemäß beiliegenden Plan betrug sie größenordnungsmäßig etwas weniger als 150 km².

Aus dem Jüngeren Salzburger See ragten in der Folge als Inseln kleine Berge aus dem See heraus, die vielleicht auch deshalb bis heute als Inselberge bezeichnet werden.

- in der Stadt Salzburg: Kapuzinerberg, Mönchsberg, Festungsberg, Rainberg, Morzger Hügel und Hellbrunner Berg,

- im Flachgau: der Schlossberg Glanegg und am Ende auch der Goiser Hügel, vor allem aber der Plainberg.

Die weitere Entwicklung

Ein immer weiter und noch weiter verkleinerter Hauptrestsee im Salzburger Becken verblieb noch bis etwa 7 000 Jahren vor heute in Raum des Leopoldskroner Moores erhalten. In alten Publikationen (Hübl, "Heimatkunde Stadt Salzburg" 1962 et al.) wird irrtümlich noch die Meinung vertreten, der Leopoldskroner Weiher wäre ein letzter Rest des alten Salzburger Sees. Dieser wurde jedoch erst viel später künstlich angelegt.

Der Salzburger See (Abgrenzung in der Geschichte)

Schon früh waren nach 1900 die Kenntnisse der Endmoränen und sonstige Kenntnisse der Eiszeit im Land Salzburg gut entwickelt, Daher konnte auch schon Dr. P. Damasus Aigner (* 1864; † 1940) die Grenzen des Salzburger Sees folgerichtig folgendermaßen angeben:

- im Süden: das Tennen- und das Hagengebirge

- im Westen: der Göll- und der Untersbergstock in den Nördlichen Kalkalpen

- im Norden: die Molassen und die Moränen bei Tittmoning, Laufen und Oberndorf bei Salzburg sowie der Haunsberg

- im Osten: die Osterhorngruppe zwischen Gaisberg und Trattberg

Quellen

- Seefeldner, Erich: Salzburg und seine Landschaften, eine geographische Landeskunde, Verlag "Das Bergland-Buch", Salzburg, 1961

- www.zobodat.at Der alte Salzburger See und sein Becken, Dr. P. Damasus Aigner, (ordo fratres minores), Gesellschaft für Salzburger Landeskunde

- www.geoglobe.at Horst Ibetsberger, Paul Jäger, Markus Häupl: Der Zerfall des Salzachgletschers und die nacheiszeitliche Entwicklung des Salzburger Gewässersystems aus der Sicht der Wiederbesiedlung der Salzburger Gewässer mit Fischen

- www.zobodat.at Die Stadtterrassen von Salzburg von Therese Pippan, Salzburg, 1967

- Dr. Reinhard Medicus