1. Wien und Graz bauen drei Mal mehr als (die Stadt) Salzburg

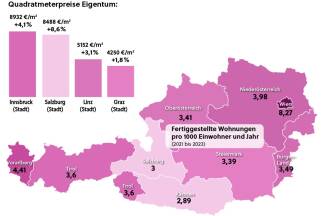

Wien baut seit 2021 pro 1000 Einwohner 8,27 neue Wohnungen. Graz liegt mit 8,51 Einheiten noch höher. In der Stadt Salzburg hingegen sind es nur 2,78 Einheiten, also drei Mal weniger. In absoluten Zahlen: Während in der Stadt Salzburg grob rund 400 neue Wohnungen pro Jahr entstehen, sind es in Graz jährlich um die 2500. Und das seit Jahren. Selbst Innsbruck, das neben Salzburg der Preisspitzenreiter ist, oder Linz bauen mit über fünf Einheiten pro 1000 Einwohner doppelt so viel wie die Stadt Salzburg. Der Bauboom, den viele Bundesländer seit 2016 erlebten, ging am Bundesland Salzburg weitgehend vorbei. Das bestätigt Matthias Grosse, Geschäftsführer der Bauträgerdatenbank Exploreal, die den aktuellen Neubaubericht erstellt hat. Die Neubauquote stieg in Österreich seit 2016 um fast 70 Prozent auf fast 50.000. In Salzburg stagnierte er hingegen um die Marke von 2000. So ist das Land Salzburg neben Kärnten das Schlusslicht in Österreich. Nur drei neue Wohnungen pro 1000 Einwohner entstehen im Bundesland jährlich, das ist etwas mehr als in der Stadt. In Tirol sind es hingegen 3,6, in Vorarlberg 4,4. Michael Klien, Wohnbauexperte beim Wifo, sieht in der zu geringen Bautätigkeit einen Hauptgrund für Salzburgs Rekordpreise. Die Stadt hat generell viel weniger Fläche als etwa Linz oder Graz und verschärft das mit strengem Grünlandschutz zusätzlich. Klien: "Wenn man Grünflächen nicht antasten will, ist das okay. Aber man muss dann auch wissen, wo man baut." Denn dass mehr gebaut werden müsse, sei offenkundig.

2. Unbeliebt, aber dringend nötig: Höher und dichter bauen

In Graz war es einer der zentralen Gründe für die Abwahl von ÖVP-Langzeitstadtchef Siegfried Nagl: Die Empörung über zu viele und dichte Bauprojekte reichte bis in konservative Kreise. Der Ruf nach einem Baustopp hallte durch die Stadt. Dabei ist intensiveres und dichteres Bauen unausweichlich, will man angesichts rarer und teurer Baugründe die Wohnungskosten dämpfen. So macht der Quadratmeterpreis beim Eigentum in der Stadt Salzburg 8500 Euro aus, in Graz aber nur 4200 Euro und damit die Hälfte. Zu geringe Baudichte sei "ein Kernproblem" Salzburgs, sagt Wolfgang Amann, Chef des Instituts für Immobilien, Bauen und Wohnen (Iibw). Das Verhältnis von Grundfläche zu Wohnbaunutzfläche müsse steigen. In Salzburg empfinde man schon ein Verhältnis von 1,5 als übermäßig. Andere Städte würden längst das Zwei- bis Dreifache der Grundfläche verbauen. Pilotprojekte zeigten, dass verdichteter Wohnbau sehr wohl mit hoher Wohnqualität möglich sei, sagt Amann. "Das ist der entscheidende Punkt, um die Menschen zu überzeugen." Auch in den ländlichen Regionen müssten die Ortskerne verdichtet werden. Das sei zudem ein Rezept gegen die Zersiedelung des Landes - "ein riesiges Problem", wie Amann sagt. Hier braucht es Überzeugungsarbeit, aber auch Druck über die Landes-Raumordnung: Denn die Verdichtung ist für viele Bürgermeister ein Graus.

3. Traurig, aber wahr: Länder machten Gewinne mit Wohnbau

Der geförderte Wohnbau gilt als Garant für leistbaren Wohnraum. Wo er in Österreich am teuersten ist? Erraten, in Salzburg. Der geförderte Mietzins beträgt 8,60 Euro pro Quadratmeter ohne Betriebskosten, österreichweit sind es 7,30 Euro. Dabei hat die abgewählte Wohnbaulandesrätin Andrea Klambauer (Neos) Mietsenkungen für 20.000 wie auch eine generelle Mietenbremse bei geförderten Objekten geschafft. Die Wohnbauförderung funktioniere grundsätzlich gut, sei angesichts der Salzburger Bedingungen aber besonders herausgefordert, sagt Wohnbauexperte Amann. Die Landespolitik verfehlt ihr eigenes Ziel, jährlich 700 geförderte Wohnungen zu bauen, seit Jahren. Über 150 Millionen Euro budgetiere Wohnbaugelder blieben liegen. Für Amann ist angesichts der stark gestiegenen Zinsen klar, dass die Basisförderung "aus dem Stand angehoben werden muss". Das gilt für ganz Österreich. Die Gemeinnützigen fordern 1,6 Milliarden Euro, das kommt einer Verdoppelung der aktuellen Landesförderungen für den Wohnbau (1,8 Mrd. Euro) gleich. Das klingt dramatisch viel, relativiert sich aber, wenn man weiß, dass die Länder in der Niedrigzinsphase mit dem Wohnbau quasi Gewinne machten. Die Rückflüsse aus geförderten Landesdarlehen plus dem jährlichen Wohnbaubeitrag (Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen je 0,5 Prozent der Lohnsumme) waren allein 2021 um 600 Mill. Euro höher als die Wohnbau-Ausgaben. Seit 2008 summierten sich so Milliarden auf der Habenseite. Ein bitteres Faktum, das verdeutlicht, dass die Länder in der Lage sind, mehr fürs Wohnen auszugeben.

4. Länder und Gemeinden müssen selbst Gründe erwerben

Während die Stadt Salzburg in den vergangenen Jahrzehnten eigene Gründe sogar verkaufte, baute die Bundeshauptstadt ihre Grundreserven aus und hat drei Millionen Quadratmeter Bauland in Reserve, um selbst für geförderten Wohnbau sorgen zu können - ein wichtiger Grund, warum Wien trotz massiven Zuzugs im Vergleich zu Salzburg (viel) günstiger ist. Aktive Bodenpolitik ist ein Gebot der Stunde, auch wenn sich in der Stadt Salzburg die regierende ÖVP bis zuletzt dagegen wehrte. Ein solcher Fonds benötigt Startkapital - in Form von Grundstücken oder Eigenkapital. Zweistellige Millionenbeträge müssten dafür über mehrere Jahre aufgewendet werden, sagt Wohnungsexperte Amann. "Langfristig sollte er sich selbst finanzieren können." Der Fonds müsse Gründe "deutlich unter dem Marktpreis einkaufen". Dies wird bei Baulandmodellen bei der Umwidmung festgeschrieben. In Salzburg agiert die landeseigene Land-Invest in einer solchen Rolle. Sie betreut aktuell 50 Projekte und sitzt auf 85 Hektar Grundfläche - auf dem Papier. Denn verfügbar sind aktuell nur 20 Hektar. Ein Grund, warum sie zuletzt in die Mühlen des Wahlkampfs geriet. Die künftige Regierung wird die Weichen neu stellen und die Land-Invest mit mehr Geld ausstatten müssen, will man tatsächlich Erfolg haben. Wohnen und Raumordnung sollen in Salzburg künftig in einem Ressort gebündelt werden, was Sinn ergibt. Nur wenn die Gemeinden die Raumordnungsvorgaben umsetzen und genügend Flächen für günstigen Wohnbau schaffen, wird der Kraftakt gelingen. Die Kunst dabei: die extrem raren Gründe zu mobilisieren.

5. Ein Zuschuss für Junge

"Da ist in den letzten zehn Monaten Frustration entstanden", sagt Wolfgang Amann, Chef des Instituts für Immobilien, Bauen und Wohnen. Mieten steigen seit Langem über der Inflationsrate, ein Trend, der sich in der aktuellen Teuerungswelle noch verschärft. Und wegen der stark gestiegenen Zinsen ist Eigentum gerade für junge Menschen kaum noch erschwinglich. Wer Eigentum habe, stehe tragfähiger im Leben. Zudem sei es verteilungspolitisch wichtig. Amann schlägt deshalb eine staatliche Förderung für Junge bis 35 vor, wenn sie Eigentum erwerben. Bis zu 25 Prozent des Kaufwerts sollten im Rahmen der Wohnbauförderung vom Staat gezahlt werden. Das wäre auch verteilungspolitisch gerecht, weil grundsätzlich die Älteren deutlich stärker von Sozialtransfers - Sozialhilfe bis Staatszuschüsse zu Pension - profitieren.

Amann mahnt, den generellen Frust richtig einzuordnen. Die Wohnkostenlast sei in Österreich noch immer deutlich niedriger als etwa in der Schweiz und Deutschland. Mit Stand 2021 lagen die Wohnungskosten im Schnitt bei 18 Prozent des Haushaltseinkommens. Ein niedriger Wert, der auch daher rührt, dass etwa die Hälfte der Menschen Eigentum besitzt. Die wachsende Kluft zwischen Besitzenden und Nicht-Besitzenden ist nicht mehr zu übersehen: Beim Mieten fressen die Wohnungskosten bereits durchschnittlich 27 Prozent des Einkommens auf. Ein Wert im Österreich-Schnitt, der regional zum Teil längst höher ist.