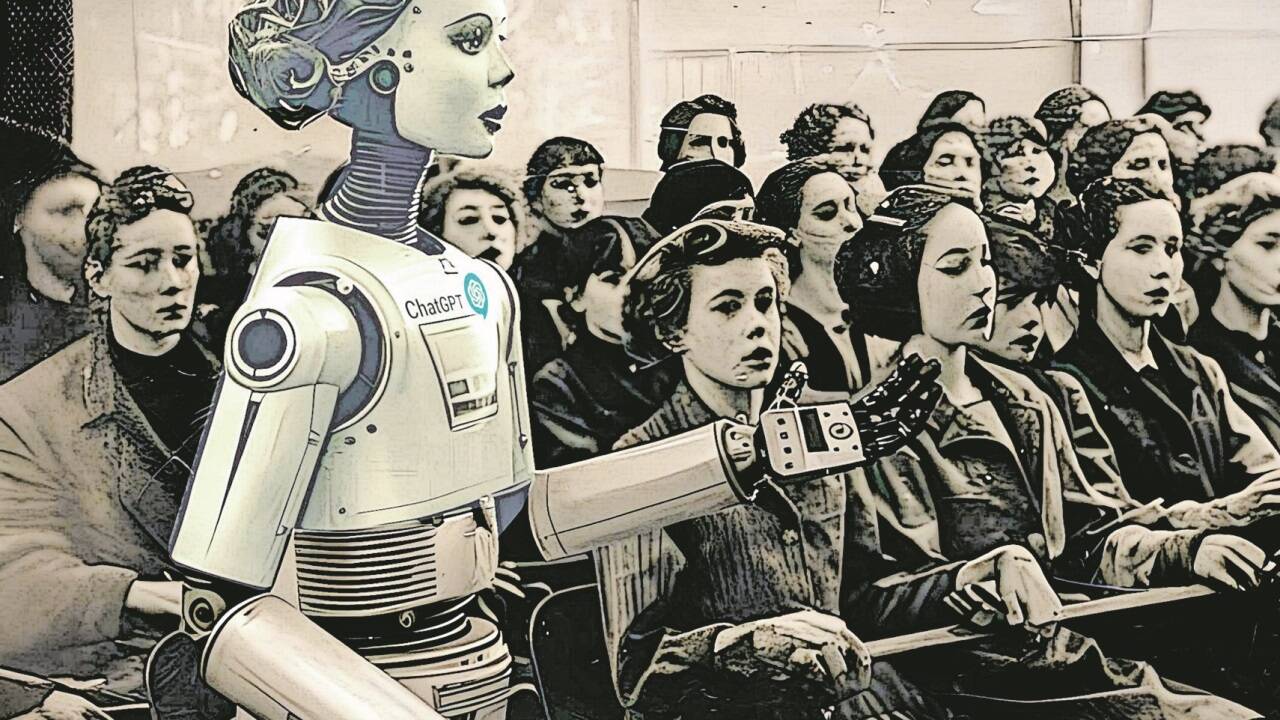

Kommt die Rede auf das Reizthema künstliche Intelligenz, sind schnell alte menschliche Urängste auf dem Tapet. Ökonomen sehen die explosive Entwicklung künstlicher Intelligenz auf einer Ebene mit der Einführung der Elektrizität oder der Dampfmaschine. Innovationen, die unsere Art zu wirtschaften, zu arbeiten und zu leben bekanntlich wild durchgeschüttelt haben.

Dass die Maschine dem Menschen die Jobs wegnimmt, davor fürchten sich Menschen, seit es Maschinen gibt. Zunächst geht es also um die Frage: Werden wir Menschen bald überflüssig, unrentabel, kollektiv arbeitslos? Dann hätte es sowieso keinen Sinn, unsere Kinder überhaupt noch in die Schule zu schicken.

Vermutlich kann uns hier ein Blick auf die Geschichte beruhigen: Dass etwa nach Erfindung der Elektrizität Radio, Internet oder Staubsauger kommen würden, wusste zu Beginn niemand. Dass die Dampfmaschine die Basis für mit Diesel betriebene Lkw und Tausende Kilometer lange Autobahnen ist, ebenso wenig. All das brachte neue Jobs. Oder: Es gibt heute etwa schon mehr Industrieroboter, Computerchips und Software als je zuvor - und trotzdem herrscht vielerorts Arbeitskräftemangel. Kein Land setzt zum Beispiel mehr Industrieroboter pro Kopf ein als Südkorea und Singapur, beide Länder haben eine Arbeitslosenrate unter drei Prozent, also Vollbeschäftigung.

Die Arbeit geht uns also wohl nicht aus - sie verändert sich. Nur eben immer schneller. Thomas Edison beleuchtete 1879 erstmals eine Straße in New Jersey. Bis die Hälfte der US-Haushalte Elektrizität nutzte, vergingen 40 Jahre. Beim Internet dauerte das nur zehn Jahre.

Österreicher nutzen zunehmend ChatGPT

Ein halbes Jahr nach dem Start von ChatGPT hatte es jeder fünfte Österreicher einer Befragung des Wirtschaftsprüfers PwC zufolge schon genutzt.

Niemand kann also leugnen, dass sich gerade ein großer Umbruch anbahnt. Und wie wir uns darauf vorbereiten sollen - und vor allem unsere Kinder und Jugend, das ist die große Frage. Gerade auch jetzt wieder zum Schulbeginn. Was tun, wenn massive Dinge in Bewegung geraten, und das rasant, aber noch keiner weiß, in welche Richtung genau?

Die Antworten der meisten Experten sind eigentlich genauso wenig neu, wie es Automatisierung und Digitalisierung sind, die durch künstliche Intelligenz (KI) einen weiteren Schub bekommen. Eigentlich lässt sich alles auf den "Klassiker" reduzieren: lebenslang lernen.

Lernen fördern und neu denken

Wir müssen dafür aber neu lernen, wie man lernt. Das beinhaltet dem Bildungsökonomen Ludger Wößmann von der Ludwig-Maximilians-Universität München zufolge: Anpassungsfähigkeit, kritisches Denken, Problemlösen, soziale Kompetenzen, Beharrlichkeit - und die üblichen verdächtigen Grundkompetenzen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Das ist also auch, was in den Lehrplänen stehen sollte, aber nicht nur dort. Denn wer nach der Schule kaum mehr Neues dazulernt, wird es in Zukunft sogar noch schwerer haben - und diesen Menschen zu helfen wird eine der größten Herausforderungen sein.

Aber auch andere alte Gewissheiten der Bildungspolitik werden obsolet. Lange hieß es etwa: Wenn die Kinder programmieren gelernt haben, werden sie immer einen guten Job haben. Jetzt kann jeder, angeleitet von ChatGPT und seinen digitalen Cousins, Websites, kleine Computerspiele oder Handy-Apps programmieren. Das heißt übrigens nicht, dass es keine Programmierer mehr braucht. Wer aber programmiert, hat jetzt für 20 Euro im Monat rund um die Uhr verfügbare KI-Programmier-Assistenten zur Verfügung.

Erste Studien zeigen, dass von ChatGPT & Co. derzeit vor allem weniger qualifizierte Arbeitnehmer profitieren. Weniger erfahrene Callcenter-Angestellte konnten einer Studie zufolge mit der Hilfe von KI um 34 Prozent mehr Anfragen pro Stunde bearbeiten als vorher. Bei erfahrenen Mitarbeitern war der Effekt minimal - die besten Mitarbeiter wurden sogar weniger produktiv. Für sie war die KI mehr Ablenkung als Gewinn.

Eine andere Studie zeigt, dass unterdurchschnittliche Unternehmensberater der Boston Consulting Group die Qualität ihrer Arbeit mit ChatGPT um 43 Prozent erhöhen konnten. Überdurchschnittliche Berater "nur" um 17 Prozent.

KI erhöht Arbeitsqualität signifikant

KI erledige derzeit viele Tätigkeiten mit 60 bis 80 Prozent der Qualität von menschlichen Könnern, sagt Ethan Mollick, Betriebswirt an der Universität Pennsylvania. Wer kompetenzmäßig unter diesem Niveau liege, der könne den Werbeslogan oder den Programmcode jetzt getrost die KI machen lassen - und damit zu seinen überlegenen Bürokollegen aufschließen.

Für Ökonomen ist das hochinteressant. Bisher ersetzten Technologien oft einfache Arbeiten, etwa die Erntemaschine viele Erntehelfer. Der Computer machte vor allem Jobs der Mittelschicht Konkurrenz: Schichtplanung, Qualitätskontrolle, Buchführung.

Die neuen KI-Sprachmodelle könnten jetzt aber vor allem in den oberen Etagen Tätigkeiten ersetzen: in den Marketing- und Strategieabteilungen, im Personalwesen, in Medien, Versicherungen. Die Jobs also gerade derer, die sich bisher in relativer Sicherheit wiegten.