Die künstliche Intelligenz wird als transformative Technologie mit Chancen und Herausforderungen für das Bildungssystem angesehen.

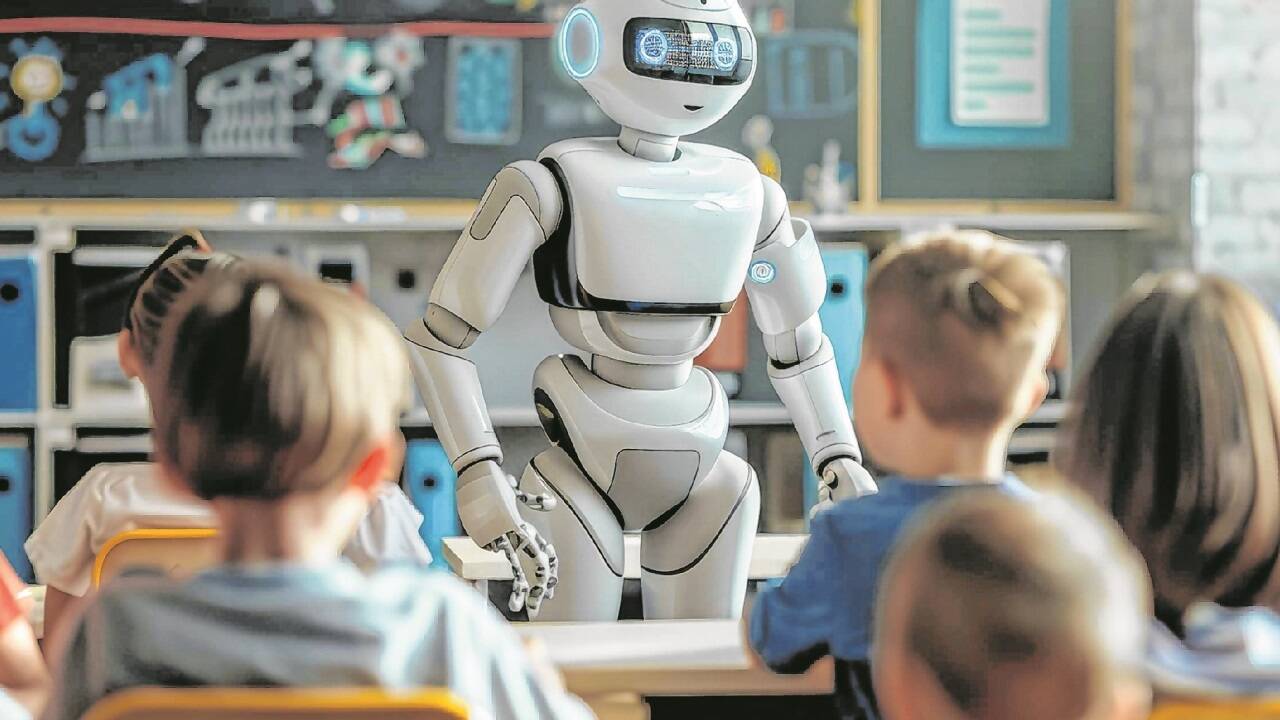

KI im Klassenzimmer: So verändert künstliche Intelligenz den Unterricht

"Gemeinsam zum besseren Ergebnis": Künstliche Intelligenz hält Einzug in den Schulalltag. Während einige Lehrkräfte darin eine Chance sehen, stehen andere der Technologie skeptisch gegenüber. Doch wie wird KI an Österreichs Schulen tatsächlich eingesetzt - und welche Regeln braucht es? Das Bundesministerium, die Initiative KI macht Schule und ein Pilotprojekt liefern Antworten.

"Konstruktiverforschende wie kritische Auseinandersetzung vorantreiben."

Eine konstruktiv-erforschende, aber auch kritische Auseinandersetzung wird vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung aktiv unterstützt und vorangetrieben", betont Geschäftsleiter für IT, Digitalisierung und Medien Martin Bauer. Vor allem der Auf- und Ausbau digitaler Kompetenzen unter den Lehrkräften sei ein Anliegen des BMBWF.

"Nicht nur Werkzeug-Einsatz, sondern auch Zukunftskompetenzen fördern."

Genau dort setzt die deutsche Initiative KI macht Schule an. Seit Juli 2024 startet sie unter der Gründung von Sarah Schönbrodt auch in Österreich durch. Die Initiative bietet Workshops zu künstlicher Intelligenz in Schulen sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler und Schülerinnen an. Der Fokus der gemeinnützigen, unabhängigen Initiative liegt vor allem darin, technische sowie auch ethische Kompetenzen rund um KI zu vermitteln.

Bedarf an Workshops zum Thema KI an Schulen ist vorhanden

Der Bedarf in Österreich besteht: "Die Nachfrage ist da, es stellt sich nur noch die Frage, wie wir das langfristig finanzieren werden. Wir würden unsere Aktivitäten gerne vertiefen und verstetigen." Sarah Schönbrodt erklärt sich die Nachfrage der Schulen durch die fehlende umfassende Verankerung von KI in den Lehrplänen. Außerdem mangelt es den Lehrkräften noch an nötigem Wissen, um KI in der digitalen Grundbildung zu unterrichten. "Dabei ist es notwendig, KI-Bildung flächendeckend umzusetzen, weil es die Lernenden schon längst benutzen."

KI macht Schule setze hier an: Ziel ist es, die Schüler und Schülerinnen zu befähigen, reflektiert und zielführend mit KI-Technologien umzugehen. Workshops in Schulen seien ein erster wichtiger Schritt. Langfristig sei es aber notwendig, mehr Schüler und Schülerinnen zu erreichen. Dies gelinge, indem Lehrkräfte befähigt würden, KI im Unterricht zu thematisieren und KI in den Unterricht zu integrieren. "Es ist wichtig, nicht nur den Einsatz eines Werkzeugs, sondern auch die notwendigen Zukunftskompetenzen in diesem Bereich zu fördern."

Die Idealvorstellung an Schulen ist für Sarah Schönbrodt klar: "KI wird so verwendet, dass die Lernenden individuell und optimal in ihrem Lernprozess unterstützt werden." Verbote halte sie nicht für sinnvoll. Vielmehr gehe es ihr darum, gemeinsame Regeln für die Nutzung zu entwickeln, mit denen sich sowohl Lehrkräfte als auch Schüler und Schülerinnen wohl und sicher fühlten.

Österreich testet KI an Schulen

In sogenannten KI-Pilotschulen soll ein solcher geregelter Umgang mit KI für eine bestimmte Zeit getestet werden. Die HAK 1 in Salzburg zählt zu einer von 100 Schulen in Österreich und zu einer von acht Schulen in Salzburg, die nach einer Bewerbung für diese Initiative vom Bundesministerium ausgewählt wurden. Für Schuldirektor Thomas Heidinger ist die Initiative ein besonderes Anliegen: "In einer sich rasant entwickelnden digitalen Welt ist es unerlässlich, dass unsere Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen und Chancen der Zukunft vorbereitet werden."

KI-Tools erleichtern Unterrichtsvorbereitung erheblich

Helmut Bauer ist an der HAK 1 für E-Learning und E-Education verantwortlich und ist im Rahmen des KI-Projektes nun als Projektleiter tätig. Seit Herbst teste die HAK 1 als Pilotschule bis Semesterende das KI-Tool Fobizz. "Die Möglichkeiten in Fobizz gehen von der Stundenplanung bis zur Erstellung des Arbeitsblattes, Schülerfeedback und mehr. Das sind auf einen Schlag 30 bis 40 verschiedene Möglichkeiten." Vor allem sei dies für Lehrkräfte eine Entlastung. "Das ist ein Drittel bis die Hälfte Zeitersparnis durch den Einsatz der KI in der Unterrichtsvorbereitung." Weitere KI-Tools wiederum greifen den Schülern und Schülerinnen unter die Arme. "Das sind die sogenannten Lernbeschleuniger, diese sind in Microsoft Teams integriert", so Bauer. Hierbei handelt es sich beispielsweise um den Lese-, den Präsentations- oder den Mathecoach. Schüler und Schülerinnen können dadurch individuell unterstützt werden. Die Erfahrungen zeigen: "Je höher die Klassen, desto intensiver werden die KI-Tools verwendet." Für die Nutzung gelten klare Regeln: Die Schüler und Schülerinnen können alle Tools benutzen, "sind aber voll verantwortlich für Fehler und müssen den Inhalt kennen". Auch muss transparent gemacht werden, wenn mit der KI gearbeitet wurde.

KI-Verständnis fördert kritisches Denken

Die Nutzung dieser Tools spreche dennoch für sich, "weil man viel bessere Ergebnisse erzielen kann". Dementsprechend sind KI-Verbote für Helmut Bauer keine Option: "Wir werden KI nie wieder loswerden, also müssen wir uns dem stellen. Je besser ich mich auskenne, desto besser werde ich es bewältigen." Dabei müssen Datenschutz und ethische Aspekte immer berücksichtigt werden. Schüler und Schülerinnen sollen außerdem darin geschult werden, der künstlichen Intelligenz nicht blind zu vertrauen, sondern sie kritisch zu hinterfragen.

Das Pilotprojekt an der HAK 1 läuft mit Semesterende aus, doch die KI bleibt auch danach im Klassenzimmer: "Die IT-Steuergruppe der Bildungsdirektion Salzburg hat sich dafür eingesetzt, dass Salzburgs Schulen auch im Sommer das Tool Fobizz verwenden können", betont Helmut Bauer. Darüber hinaus berät die HAK 1 darüber, ob Fobizz langfristig angeschafft werden soll.

Im Umgang mit KI in der Schule bleibt ein klares Motto: "Gemeinsam zu einem besseren Ergebnis".