Knappheit herrscht an allen Ecken: Wer hierzulande ins Eigenheim ziehen möchte, dem mangelt es oft an Grund und Boden, Baumaterialien oder Geld. Das bis vor einiger Zeit noch typisch österreichische Denken, sich ein Grundstück zu kaufen und darauf ein Haus zu bauen, ist nicht mehr zeitgemäß. "Diese Entwicklung sehe ich positiv, da aus der gegebenen Knappheit neue Ideen rund um das Wohnen und Leben entstehen können. Wenn es Grenzen gibt, dürfen wir uns Umwege überlegen. So beginnt Innovation", sagt der Salzburger Architekt Michael Strobl.

Tiny Living: Wie viel Platz braucht der Mensch zum Wohnen?

Winzige Häuser sind im Trend, zumindest auf schönen Fotos in sozialen Medien. Ein Salzburger Architekt spricht über das, was beim Wohnen wirklich zählt.

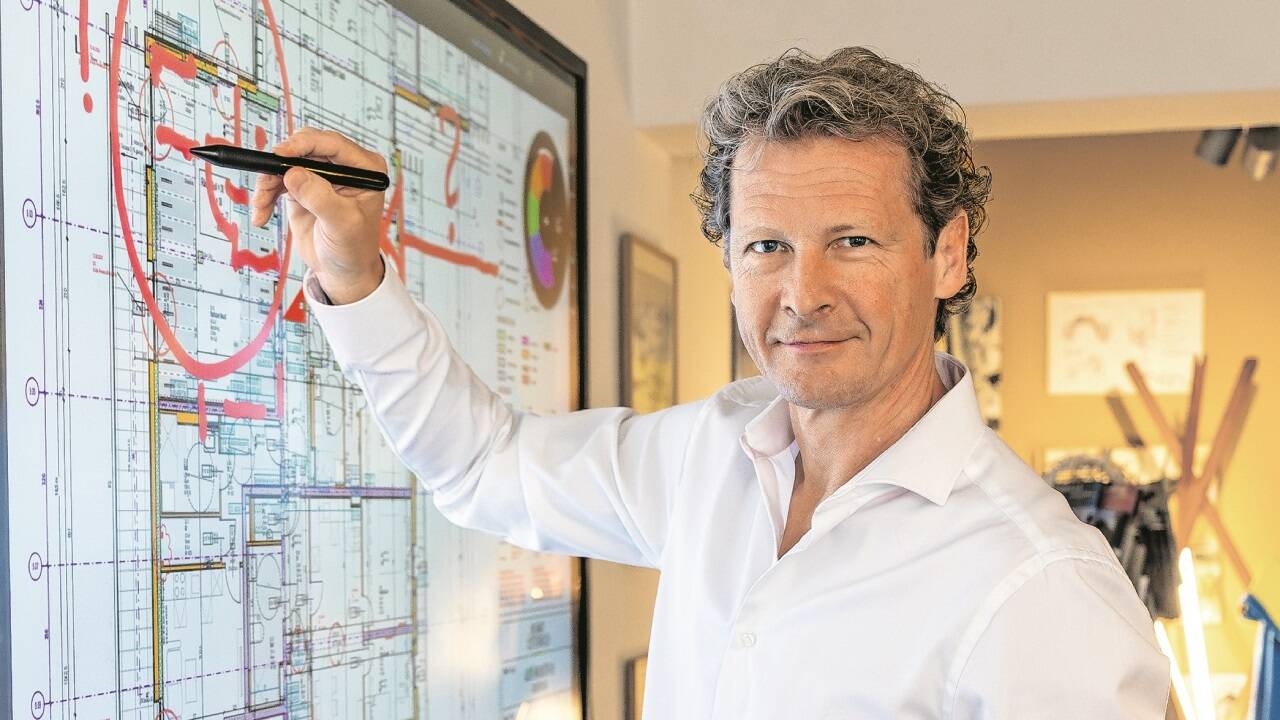

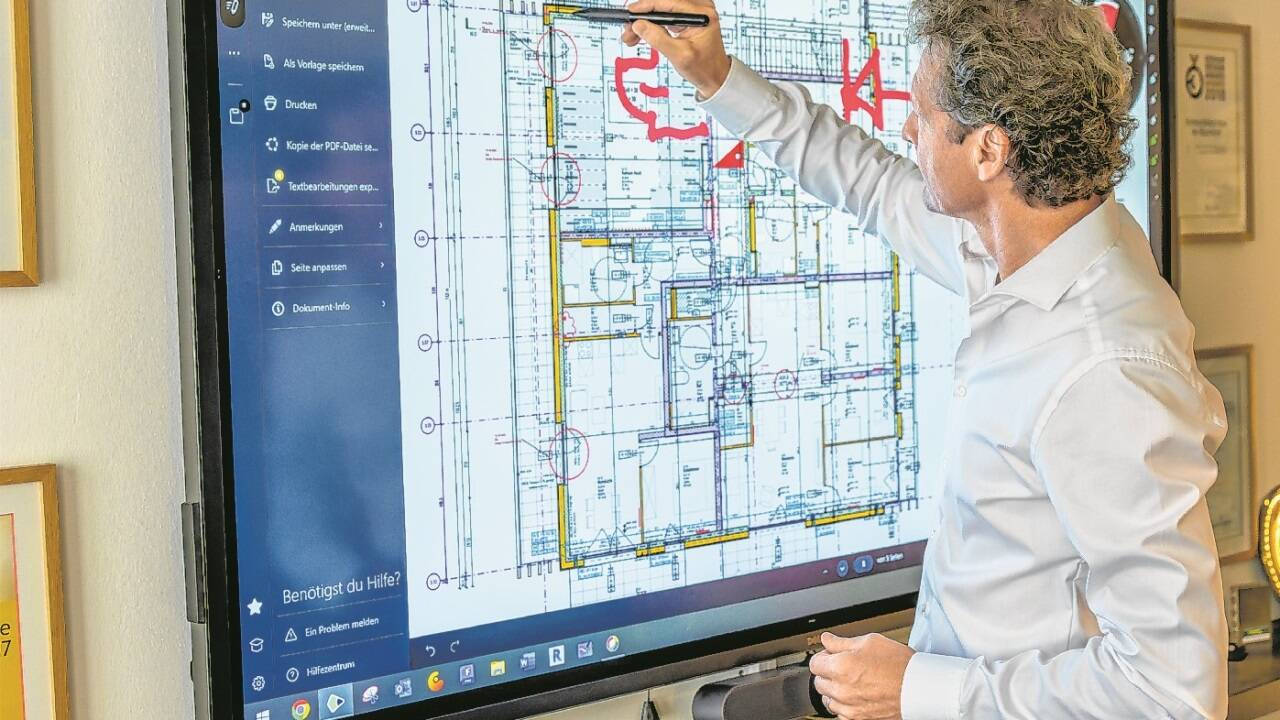

Wir treffen ihn in seinem Büro am Papagenoplatz, wo er berichtet, dass er froh sei, dass der Mensch mittlerweile gezwungen sei, besser mit Ressourcen beim Bauen umzugehen - in Ballungszentren ebenso wie auf dem Land. "Die Gesellschaft will und kann grüne Wiesen nicht mehr hergeben", sagt er.

Ob Tiny Houses, also Häuschen mit kleinem Wohnraum und kleiner Nutzfläche, eine Lösung darstellen?

Strobl wiegt den Kopf. "Der Trend kommt aus den USA und ist in unseren Breiten schon länger bekannt. Entstanden sind die winzigen Wohneinheiten eben aus der Knappheit heraus, dass Bauen so teuer ist und Menschen flexibler sein möchten. In Amerika kann man Tiny Houses per Trailer kilometerweit wegfahren und auf ein neues Grundstück setzen. Doch einmal da und einmal dort zu sein ist amerikanisch, nicht österreichisch. Uns liegt dieser Stil nicht ganz."

Doch die Verkaufszahlen zeigen, dass Tiny Houses in einer Zeit, in der die Urbanisierung voranschreitet und Wohnraum in vielen Städten immer knapper und teurer wird, für manche Menschen durchaus eine Alternative bieten. Diese kleinen, oft mobil gestalteten Wohnräume sind nicht nur kosteneffizient, sie werden auch immer öfter in umweltfreundlichen, nachhaltigen Ausführungen angeboten. Sie erfordern weniger Baumaterialien, reduzieren den Energieverbrauch und fördern einen minimalistischen Lebensstil. Tiny Houses ermöglichen es den Bewohnerinnen und Bewohnern, ihre Wohnfläche auf das Wesentliche zu reduzieren und gleichzeitig eine gemütliche und funktionale Umgebung zu schaffen.

In Europa sind die Wohnbedürfnisse und -gewohnheiten oftmals anders gelagert. Während in den USA viel Platz vorhanden ist und das Eigenheim mit großem Garten ein verbreiteter Traum ist, herrscht in vielen europäischen Ländern eine lange Tradition des kompakteren Wohnens vor. Besonders in Städten wie Paris, Berlin oder Amsterdam ist das Leben auf kleinem Raum schon lange Realität. Tiny Houses können hier eine interessante Ergänzung zum bereits existierenden Angebot an kleinen, gut durchdachten Wohnungen sein.

Warum das Wohnen im Kleinen in Österreich nicht boomt

"Das Kleine ist allgemein total beliebt geworden, Youtube und Netflix-Serien haben da eine gewisse Liebe vor allem in der jungen Generation entfacht. Doch wir sehen auch, dass sich der Trend in Österreich nicht allzu stark etablieren kann", sagt Architekt Michael Strobl. So schön kleine Häuschen auf Social-Media-Kanälen aussehen (im besten Fall thronen sie auf einem abenteuerlichen Felsen oder stehen auf einer romantischen Lichtung im Wald): Ein Grundstück zum Hinstellen ist eben notwendig. Und dieses muss erst einmal erworben werden.

Einen weiteren Grund, warum das Wohnen im Kleinen hier nicht boomt, sieht Strobl in der Tatsache, dass der Mensch einen Bezug nach draußen, zur Umwelt und zu anderen Menschen braucht.

Verschiedene Lebensphasen bestimmen den Platzbedarf

Hinzu kommt, dass verschiedene Lebensphasen den Platzbedarf bestimmen. Will heißen: Wer jung ist und noch in der Ausbildung oder im Studium steckt, braucht weniger Platz als eine wachsende Familie. Sind dann die eigenen Kinder erst einmal aus dem Haus, stehen plötzlich Zimmer frei, für die gar keine Verwendung mehr besteht. Michael Strobl nennt einen Ausweg aus diesem Dilemma: "Zur Nachverdichtung ist ein bereits bestehendes Einfamilienhaus gut geeignet. In einen Anbau beispielsweise können die Kinder wieder einziehen oder man kann freie Flächen als Homeoffice nutzen. Wenn die Eltern den Platz später nicht mehr selbst brauchen, tauschen sie mit ihren Kindern, deren Bedarf nach Raum steigt, und die Eltern übersiedeln in den kleineren Wohnbereich." Die zentrale Frage beim Wohnen ist und bleibt für Strobl, welche Bedürfnisse der einzelne Mensch hat. "Die Privatsphäre ist dabei nicht verhandelbar. Wenn ich mich nicht zurückziehen kann, kann ich mich in Gemeinschaft nicht wohlfühlen."

Neue Wohnformen müssen berücksichtigt werden

Stichwort "neue Wohnformen": Demografische Daten und andere Statistiken zeigen, dass es heute weit mehr Einpersonenhaushalte gibt als noch vor 20 Jahren. Das macht für den Salzburger Architekten ein Umdenken dringend notwendig, "denn wenn wir nach wie vor pro Nutzergruppe eine Wohneinheit schaffen, brauchen wir in Zukunft ja noch viel mehr Wohneinheiten". Lebte man früher zu viert in einer solchen Einheit, so bewohnt man sie heute oft allein oder maximal zu zweit. Für Strobl braucht es viel Kreativität, um auf diese gesellschaftliche Entwicklung einzugehen. In diesem Zusammenhang sieht er auch die Wohnbauförderung gefordert. Bis dato unterscheidet sie Wohnungen mit zwei, drei und vier Zimmern.

In Zukunft sind jedoch neue Wohnformen zu berücksichtigen. Dazu gehören beispielsweise Wohnungen für Alleinerziehende oder betreutes Wohnen mit punktueller Hilfe für mehrere Menschen, die nicht ständigen Pflegebedarf haben. Auch Starterwohnungen, in denen junge Leute nur ganz wenig Platz brauchen, um sich ihr berufliches Leben aufzubauen, werden wichtiger. Derart reduzierte Wohnungen sind auch für aktive Menschen attraktiv, die viel draußen unterwegs sind. Weitere Themen sind das Kurzzeitwohnen, das vornehmlich dem Schlafen dient, oder auch das Mehrgenerationenwohnen, bei dem der erwachsene Nachwuchs die Eltern in die Wohnung holt, die dann natürlich über ein paar Extras verfügen muss.

Tiny Living: Rückzugsbereiche und Gemeinschaftsräume sind essenziell

Wenn Architekt Michael Strobl an Platzreduktion denkt, verwendet er den Begriff des "Tiny Living", bei dem die Quadratmeteranzahl denkbar gering ist. Essenziell ist auch hier eine angenehme Privatsphäre und ausreichend Rückzugsbereiche für alle im Wohnverband, ob zum Abschalten oder Ruhefinden. "Da denke ich an das berühmte Sofa, auf das ich mich selbst so gern lege, wenn ich heimkomme. Um wirklich runterzukommen, braucht es genau diesen Ort und nicht unbedingt einen eigenen großen Garten."

Wer seinen Wohnraum klein hält, braucht dafür außerhalb soziale Treffpunkte. Wie diese aussehen können, zeigen Gemeinschaftsräume bei Wohngruppen. Andere Menschen lassen sich in einer gemeinsamen Werkstatt ebenso treffen wie in einer Gemeinschaftsküche oder im Partyraum im Keller.

Im eigenen Architekturbüro hat Strobl übrigens auch so einen Gemeinschaftsraum geschaffen. In der Mitte des Zimmers steht ein Tischfußballtisch. Wenn sein Team eine kurze Auszeit oder Luft zum Nachdenken braucht, dann verlässt es die eigenen Schreibtische, um eine Runde Fußball zu spielen und dabei die Gedanken auszulüften.

Bauwirtschaft und Politik soll Flexibilität beim Wohnen ermöglichen

Ein weiteres Schlagwort der Stunde ist für den Salzburger Architekten die Flexibilität. Er betont, dass die gesamte Bauwirtschaft und auch die Politik genau diese Beweglichkeit beim Wohnen ermöglichen müssen. "Der Gesetzgebung werfe ich vor, dass sie bislang nur fixfertige Wohnungsgrößen und -arten fördert.

"Neue Wohnformen müssen von der Politik gefördert werden."

Die Politik muss jetzt die Chance ergreifen, neue Wohnformen mit der neuen Wohnbauförderung, die etwa gerade in Salzburg ausgearbeitet wird, zu unterstützen." Der Punkt, an dem es sich zu orientieren gilt, ist für ihn die Frage, was Gesellschaft braucht. "Die Antwort lautet Raum. Doch wie groß dieser für welches Bedürfnis sein muss, lässt sich nicht in Quadratmetern beziffern", gibt er zu bedenken.

Architektonisches Umdenken: mulitfunktionale Räume und vertikale Zonierung

Aus architektonischer Sicht geht Strobls Umdenken in Richtung multifunktionale Räume, die auch von der Raumhöhe her flexibel sind. "Wir müssen jetzt ein Volumen ermöglichen, das auf die jeweilige Wohnsituation angepasst werden kann. Ein Beispiel: Gemeindebauten aus der Gründerzeit haben ganz einfache Wohnungen als Typ hervorgebracht, die auch heute noch unterschiedliche Nutzungen haben. Ein und derselbe Raum kann bewohnt werden, man kann in ihm arbeiten, eine Studierenden-WG gründen oder ihn als Praxis nutzen, weil die Räume einfach und simpel geschaltet sind." Mehr als 100 Jahre nach dem Bau gebe es immer noch viele Nutzungsmöglichkeiten für die Menschen, die im Raum wohnen, arbeiten, leben.

Schlau sei es auch, Zimmer vertikal zu zonieren. Wie das aussehen kann? "Im Raum kann eine Schlafempore entstehen, eine kleine Bibliothek oder ein Arbeitsplatz. Die bauliche Substanz gibt Statik und Raumhülle vor, ebenso wie die Infrastruktur wie Bad, WC, Schächte oder Elektrik. Aber die innere Einteilung erlaubt den Nutzerinnen und Nutzern ständig Veränderung!" Apropos Veränderung: Räume, die einst en vogue waren, sind heute völlig aus der Zeit gefallen. Ein Musikzimmer durfte im Bürgerlichen nicht fehlen; heute herrscht kaum mehr Bedarf für einen solchen Raum.

Unterm Strich ist für Michael Strobl beim Neudenken von Wohnraum wichtig, dass klar ist, wo der Schlafplatz sein soll und wo Sanitärbedürfnisse Platz finden. "Der Rest ist flexibel. Ob herkömmliches oder Tiny Living, der Mensch braucht Treffpunkte, Rückzugsorte, Licht und Beziehung nach außen durch Fenster oder Glastüren."