Mythos Ischlerbahn: Von Erfolgen und Tragödien zwischen Salzburg und Bad Ischl

Neben Zugunglücken ist das Ringen um den Fortbestand der Bahn wohl das größte Drama in ihrer Geschichte. Wie die Ischlerbahn zum Mythos wurde.

In der Nacht von 21. auf 22. März 1948 ereignete sich einer der schwersten Unfälle der Salzkammergut-Lokalbahn - besser bekannt als "Ischlerbahn" von Salzburg nach Bad Ischl.

Der sogenannte Theaterzug war um 23 Uhr in der Stadt Salzburg abgefahren. Unmittelbar nach dem Südportal des Scharflingtunnels in St. Lorenz am Mondsee fuhr der Zug ins Nichts. Nur wenige Minuten zuvor hatte sich ein etwa 60 Quadratmeter großes Felsstück gelöst und 40 Meter Streckengleis mit sich gerissen. Der Lokführer leitete die Notbremsung ein. Die Waggons kamen zum Stehen, der Gepäckwagen, der unmittelbar hinter der Lok war, koppelte ab und blieb über dem Abgrund hängen. Die 13 Passagiere überlebten nahezu unversehrt. Doch für die Lokomotive war es zu spät. Sie stürzte samt Personal in die Tiefe. Der Lokführer, damals 46 Jahre alt, und der Heizer (43) kamen ums Leben.

Ischlerbahn sei der Pechvogel unter den Eisenbahnen

"Das war eine heroische Tat, der Lokführer hätte auch abspringen und den gesamten Zug in die Tiefe rasen lassen können", sagt Werner Schleritzko. Der gebürtige Wiener ist eigentlich im Versicherungswesen tätig, forscht nebenher bereits seit Jahren zur Ischlerbahn. In seinen mittlerweile vier Bänden (erschienen in der Railway-Media-Group) hat er sich mit ihrer Geschichte beschäftigt. Dafür hat er unter anderem 21 Kartons im Salzburger Landesarchiv durchforstet. "Wenn es einen Pechvogel unter den Eisenbahnen gibt, dann ist es die Ischlerbahn. Und unter den Loks ist es die Lok 6." Denn wie Schleritzko in seinem vierten Band ("Mythos Ischlerbahn") darlegt, war jene Lok, die 1948 bei Mondsee abstürzte, dieselbe, die drei Jahre zuvor in einen schweren Unfall verwickelt war: Am 18. Dezember 1945 kollidierte bei Eugendorf ein US-Militärlastauto mit der Bahn. Es handelte sich bei dem Lkw um einen Gefangenentransport von Insassen aus dem Entnazifizierungslager Glasenbach zur Befragung nach Gmunden. 16 Personen kamen ums Leben. Die Lok 6 stürzte durch die Kollision über die Böschung und wurde stark beschädigt. Lokführer und Heizer konnten sich durch einen Absprung rechtzeitig retten. Die Zugpassagiere überlebten.

Auf der Strecke der Ischlerbahn gab es mehr als 400 Weg- und Straßenübergänge - jedoch meist ohne Schranken oder Signalanlagen. "Durch den stark zunehmenden Automobilverkehr ereigneten sich vermehrt Unfälle und Zwischenfälle", wie Schleritzko schildert.

Bahn zählte bis zu zwei Millionen Fahrgäste

Die Lok 6 wurde 1945 repariert und war zu dem Zeitpunkt, als sie bei Mondsee 1948 abstürzte, jene Lok im besten Zustand auf der Ischlerbahn. Und das war ein wesentliches Manko, womit letztlich das Ende besiegelt war: die Bahn war veraltet, die Geschwindigkeit mit bis zu 40 Kilometern pro Stunde zu gering, über eine Elektrifizierung wurde bereits seit dem frühen 20. Jahrhundert diskutiert, Konzepte wurden vorgelegt - aber nicht umgesetzt. Schleritzko sagt: "Die Ischlerbahn ist die erste relevante Bahn in Österreich, die eingestellt wurde."

Pro Jahr zählte die Bahn bis zu zwei Millionen Fahrgäste. "Das würde die Bahn heute ins Spitzenfeld der Privatbahnen befördern", sagt Verkehrsexperte Gunter Mackinger. "Die Ischlerbahn hat nie unter Fahrgastmangel gelitten, sondern unter Investitionsmangel. Wäre die Bahn Mitte der 1950er-Jahre elektrifiziert worden, hätten wir heute wohl eine moderne Schnellbahn zwischen Salzburg und Bad Ischl. Aber die letzten größeren Investitionen in die Bahn wurden vor dem Ersten Weltkrieg getätigt, dann ging es 50 Jahre bergab." Den Mangel hätte nur die Politik beheben können. "Letztlich ist das Ganze der Salzburger und der oberösterreichischen Landespolitik zum Opfer gefallen. Der Wille zum Erhalt war nicht da. Die Automobil-Lobby war stark in Salzburg, man setzte also auf den Individualverkehr. Die Gelder für die geplante Modernisierung der Ischlerbahn wurden schließlich für den Bau der Salzburger Festspielhäuser verwendet."

Nein zum S-Link war Rückschlag

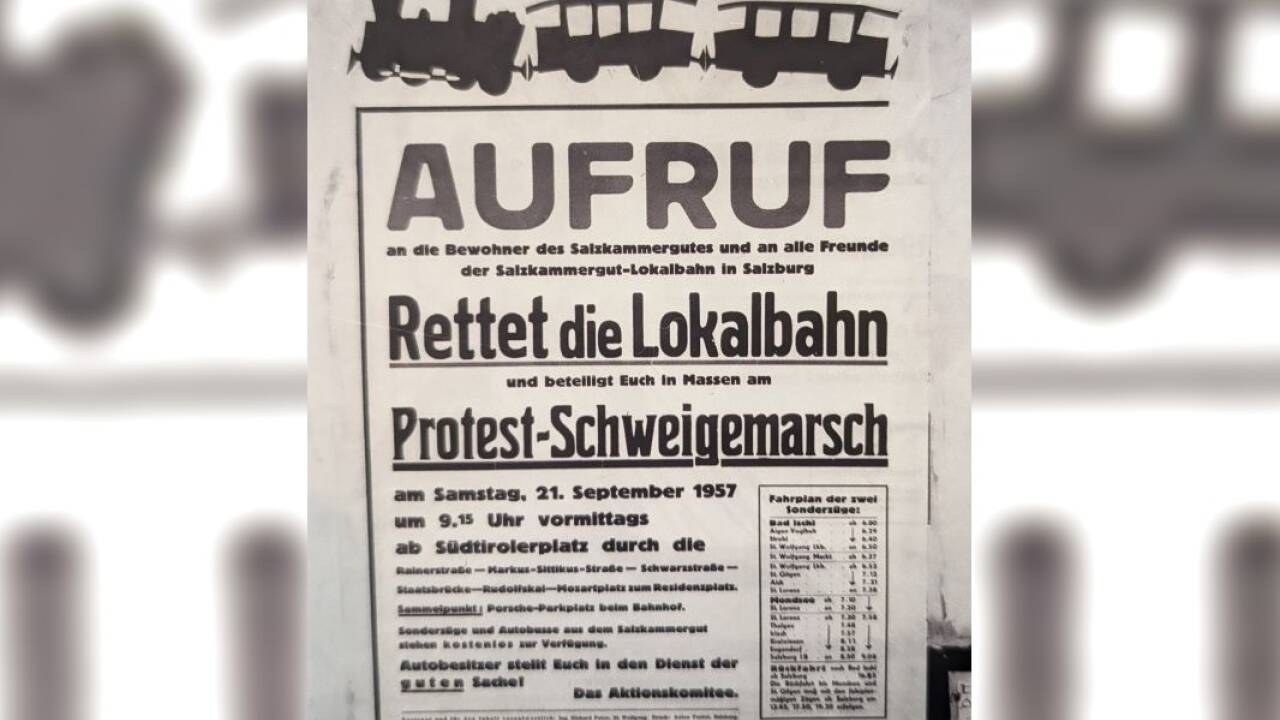

Einer Initiative aus der Bevölkerung für den Erhalt der Bahn in den 1950er-Jahren schlossen sich Tausende Menschen an. Es wurden Unterschriften gesammelt, außerdem gab es einen Protest-Schweigemarsch am 21. September 1957 vom Salzburger Hauptbahnhof zum Residenzplatz. Doch ohne Erfolg. Nur wenige Tage später, am 30. September 1957, fuhr der letzte Personenzug von Bad Ischl nach Salzburg. Die Lok war geschmückt mit Blumen und einem Schild mit der Aufschrift "Heute fahre ich zum letzten Mal durch das schöne, grüne Tal. Meine lieben Berge und Seen lebet wohl, auf Wiedersehen!"

Schon bald nach der Einstellung der Bahn lebten Pläne zur Reaktivierung auf - nicht zuletzt durch den Club SKGLB. Utopie oder Vision? "Es ist keine Utopie", sagt Schleritzko. "Wobei das Nein zum S-Link natürlich ein Rückschlag war. Man muss sich nur die Fahrgastzahlen auf der Buslinie 150 nach Bad Ischl ansehen. " Im Jahr 2023 war die Linie 150 laut Verkehrsverbund die am stärksten ausgelastete im Land Salzburg mit 1,3 Millionen Fahrgästen. Auf Platz fünf war der 140er nach Mondsee mit etwa 900.000 Fahrgästen. "Auf der ehemaligen Ischlerbahn-Strecke ist also großes Potenzial", meint Schleritzko. Mackinger sieht die Ischlerbahn ohne das "Filetstück" durch die Landeshauptstadt als "völlig unrealistisch" an.

Literatur zu dieser Folge:

Werner Schleritzko: Mythos Ischlerbahn (Band 1-4), erschienen bei Railway-Media-Group.

Soundtrack im Podcast "Schattenorte": Lukas Grubinger: "Das Tor zum Salzkammergut", Liveaufnahme der TMK Thalgau aus 2024.

SN-Podcast Schattenorte:

In der Podcast-Serie "Schattenorte" widmen sich die SN-Redakteurinnen Anna Boschner und Simona Pinwinkler den dunklen Kapiteln in der Geschichte in und um Salzburg. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Heimat, die es wert sind, beleuchtet zu werden? Dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at.

Das Buch zum Podcast "Schattenorte - Geschichten und Geheimnisse in Salzburg" von Anna Boschner und Simona Pinwinkler ist im Februar 2024 im Salzburger Verlag Anton Pustet erschienen und kann über den Verlag, den SN-Shop oder im Buchhandel erworben werden.

Weitere Folgen zur Geschichte Salzburgs:

Doppelfolge zum NS-Heim in Unken: Zwei Salzburger berichten von ihrer Kindheit mit Drill und Nazi-Ideologie:

Schatten über der Kulturhauptstadt Bad Ischl: Von Kaiserkitsch und Neonazis

"Völkerschauen" in Salzburg - wie fremde Völker einst ausgestellt und angestarrt wurden. Neue Forschungsansätze.

Skisport im Schatten des Nationalsozialismus: "Braune Flecken" statt schneeweißer Weste.

500 Jahre Bauernkrieg in Salzburg - welche Mythen rund um den Aufstand 1525/26 weiterleben

Vom Teufel besessen: Wie im Stift Nonnberg in Salzburg Dämonen ausgetrieben wurden