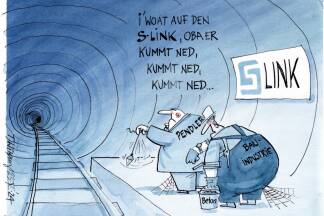

Bürgerbefragung zum S-Link nicht vor Oktober

Die Entscheidung wurde von der Politik aber an die Bürgerinnen und Bürger abgegeben. Land- wie Stadtpolitik machen die Zukunft des Megaprojekts vom Ausgang der Bürgerbefragung im Herbst abhängig. Das Projekt ist rechtlich genehmigt, auch in der Stadt Salzburg gibt es dafür Mehrheiten, im Land sowieso. Warum dann überhaupt eine Bürgerbefragung? "Es gibt eine politische Mehrheit für eine Befragung und wir haben immer gesagt, wenn das der Fall ist, soll es eine Befragung geben", sagt LH-Stv. Stefan Schnöll (ÖVP). Der Termin der Befragung soll vom Datum der Nationalratswahl im Herbst abhängen. Diese könnte am 29. September stattfinden, bestätigt ist der Termin aber noch nicht. Die Befragung zusammen mit der Wahl durchzuführen, quasi in einem Aufmarsch, habe man Schnöll zufolge geprüft: "Die parallele Abwicklung ist aber für die Wahlbehörden ein enormer Mehraufwand und wurde deshalb nicht weiterverfolgt. Realistischerweise wird die Bürgerbefragung dann im Oktober oder November sein." Wer abstimmen darf, also welche Bezirke, soll noch vor dem Sommer feststehen. Das Land habe mit dem S-Link einen Gesamtverkehrsplan vorgelegt. Es stehe der Stadt frei, eigene Pläne zu präsentieren.

Stadt sucht Plan B zum S-Link

In der Stadt Salzburg wurde von Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) am Dienstag ein Stadtbudget "ohne S-Link" ausgerufen. Statt 22 Millionen sind nur noch 10 Millionen bis 2025 für die Planungen vorgesehen. "Sollte der S-Link kommen, wird es anderes nicht geben", stellt Auinger klar. Und die Stadt will bis zur Befragung einen Plan B vorlegen. Verkehrsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste), betont, dass es aus ihrer Sicht "keinen dem S-Link gleichwertigen Plan B geben kann. Ansonsten müsste man das Projekt eh nicht verfolgen, wenn es eine einfacher und günstiger umsetzbare Lösung gäbe." Bis Herbst wolle man aber mit Expertinnen und Experten Maßnahmen erarbeiten.

Von der Projektgesellschaft heißt es dazu: "Auch dieser Plan B braucht Zeit, ich glaube niemandem ist bewusst, wie weit wir mit diesem Projekt bereits sind." Projektleiter Albert Greinmeister rechnet vor: "Wir liegen jetzt in Salzburg bei 15 Prozent Öffi-Nutzung, baut man mit den bestehenden Systemen den Obustakt auf 7,5 Minuten aus, weitet das Regionalbusangebot sowie die ÖBB-Netze aus, kommt man auf 19 Prozent. Mit dem S-Link bis Hallein kommen wir auf 24 Prozent."

Zwei Verkehrsplaner, zwei Meinungen zum S-Link

Für Verkehrsplaner Heinz Kloss seien die Pläne zum S-Link nicht nachvollziehbar. "Es braucht einen Gesamtplan, eine Vision für die Stadt." So solle man sich überlegen, wie man langfristig die Autos aus der Innenstadt raus bekomme. "Wichtig ist, die Menschen mitzunehmen."

Verkehrsplaner Günther Penetzdorfer hält dagegen: "Die Daten sind da und die sind erschreckend. Es pendeln täglich 50.000 Menschen aus dem Umland ein, 18.000 aus, das sind gesamt 130.000 Fahrten. Man kann die Stadt nicht isoliert betrachten." Eine oberirdische Variante sei geprüft worden. "Aber der Platz reicht nicht und auch das wäre mit umfassenden Baumaßnahmen verbunden." Der Ausbau des Radverkehrs, Mikro-ÖV, dichtere Obustakte, wie sie ab Herbst wieder kommen sollen - das alles brauche es ebenso, "aber das reicht nicht aus."

S-Link wird offiziell zum Klimaprojekt

Dass der S-Link positiv für das Klima ist, hat die Projektgesellschaft nun auch Schwarz auf Weiß durch den UVP-Bescheid: "Besonders erfreulich ist es, dass der S-Link als Projekt der Klima- und Energiewende eingestuft wurde", sagt Monika Stöggl, Leiterin der S-Link-Rechtsabteilung. Was dies rechtlich bedeutet, werde noch geklärt. Die UVP-Behörde verweist in den Ausführungen darauf, dass das Land Salzburg verpflichtet ist, den landesweiten Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 50 Prozent zu senken. Vor diesem Hintergrund liege die Umsetzung des S-Link sowohl hinsichtlich des Klimaschutzes als auch der Verbesserung der Luftqualität im öffentlichen Interesse. Treibhausgase während der Bauphase werden durch die Einsparungen in der Betriebsphase nach etwa neun Jahren kompensiert, bestätigt die Behörde.

Ebenso sind einige für Anrainer und Kritiker wichtige Punkte im Bescheid festgehalten: Für jeden der 59 Bäume, die im Zuge des Baus gefällt werden müssen, muss mindestens ein neuer gepflanzt werden. Es gibt sowohl eine archäologische Bauaufsicht als auch eine für Schalltechnik. Alle Eingriffe in die Bodenzone werden engmaschig überwacht. Bei Abweichungen oder unerwarteten Verhältnissen im Untergrund ist die Behörde umgehend zu informieren, auch das Grundwasser wird sechs Monate vor Baubeginn bis zwei Jahre nach Fertigstellung überwacht. Um Erschütterungen und damit Schäden an bestehenden Gebäuden zu vermeiden, sei ein "schonendes Verfahren" anzuwenden, Sprengarbeiten sind daher ausgeschlossen.

Knittel: "Wir sind keine Überzeugungsgesellschaft"

Trotz der ungewissen Zukunft für dieses Projekt werde die Gesellschaft weiter an der Umsetzung arbeiten. Vor der Befragung wolle man wieder intensiv informieren, sagt Knittel: "Aber wir sind keine Überzeugungsgesellschaft. Wir wurden für die Umsetzung von Stadt und Land gegründet und nicht dafür, die Menschen oder gar die Politik vom Nutzen des öffentlichen Verkehrs zu überzeugen." Bis Ende des Jahres 2024 sind dann fast 20 Millionen Euro von Stadt, Land und Bund in die Planungen investiert worden.

Zum Projekt:

Geplant ist mit Baustart 2025 zunächst die Lokalbahn vom Hauptbahnhof bis zum Mirabellplatz zu verlängern. Über den Mozartsteg und Justizgebäude soll die Bahn dann in der Alpenstraße Höhe Friedensstraße auftauchen und dann oberirdisch bis 2035 bis nach Hallein weitergeführt werden.

2,2 Milliarden Euro soll der Bau vom Salzburger Hauptbahnhof bis Hallein Stand jetzt kosten. Rund 4,5 Kilometer der Strecke würden im Tunnel führen mit fünf unterirdischen Haltestellen. Die Kosten für den unterirdischen Bau werden mit 807 Millionen Euro beziffert. Von der Friedensstraße, wo die Bahn an die Oberfläche auftaucht, wären es bis zur Stadtgrenze dann weitere 369 Millionen Euro.