Die allermeisten Menschen wollen es eigentlich, schaffen es aber in der Praxis nicht so recht: weniger Essen in den Mistkübel zu werfen. Das wäre aber dringend nötig, denn: Laut Schätzungen etwa des World Wildlife Fund (WWF) werfen wir in Mitteleuropa ein Drittel des Essens weg. Für Österreich dürfte es rund eine Million Tonnen pro Jahr sein - das entspricht dem Gewicht von zehn großen US-Flugzeugträgern. Auf Salzburg heruntergerechnet ergäben sich gut 60.000 Tonnen pro Jahr. Gut die Hälfte davon dürfte in Privathaushalten anfallen.

Etwas niedriger fällt die Schätzung des heimischen Umweltministeriums aus - hier geht man von bundesweit rund 230.000 Tonnen aus, die die Haushalte pro Jahr in die Mülltonne werfen. EU-weit geht die Statistikbehörde Eurostat sogar von 58 Millionen Tonnen aus. Wobei hier die Zahlen stark schwanken, je nach Berechnungsweise.

Wir werfen zu viel Essen weg - so landet laut Experten weniger im Müll

Werfen Sie auch mehr Lebensmittel weg, als Ihnen lieb ist? So geht es vermutlich den meisten Menschen in Salzburg und Österreich. Mit kleinen Veränderungen im Alltag lässt sich da aber durchaus etwas verbessern. Am Montag ist der weltweite Tag gegen Essensverschwendung.

Fest steht: Es sind wahre Nahrungsmittelberge, die wir oft unnötig wegwerfen, weltweit könnte es mehr als eine Milliarde Tonnen pro Jahr sein. Übrigens: Auch rund ein Zehntel der Treibhausgase auf der Welt dürfte mit Lebensmittelverschwendung in Zusammenhang stehen.

Es geht dabei auch ums eigene Geldbörsel: Die Boku in Wien veröffentlichte 2023 ein Papier gemeinsam mit dem WWF, wonach ein Haushalt in Österreich jedes Jahr zwischen 250 und 800 Euro pro Jahr sparen könnte, würde sorgsamer mit dem eingekauften Essen umgegangen.

1.Richtig einkaufen

Wer wenig wegwerfen will, sollte zunächst natürlich mit Voraussicht einkaufen. Da kann es Sinn ergeben, sich schon für die ganze Woche Gedanken für einen Speisezettel zu machen: Wann sind wie viele Menschen zu Hause, wann wird auswärts gegessen? Wann kochen wir was, und was brauchen wir dafür? Und fast noch wichtiger: Was brauchen wir diese Woche sicher nicht?

Sehr viele Menschen kennen auch das Aha-Erlebnis, wenn man erst nach dem Shopping zu Hause feststellt, dass sich hinten im Kühlschrank ja ohnehin noch zwei Knacker versteckt haben - und jetzt hat man sinnloserweise neue Würste gekauft. Also: sich erst einen wirklichen Überblick über das verschaffen, was tatsächlich noch im Kühlschrank oder in der "Speis" ist. Und das Haus nie ohne Einkaufsliste verlassen. Falls Sie dazu neigen, manchmal dem Konsumwahn zu verfallen: Nehmen Sie sich vor, nichts zu kaufen, was nicht auf dieser Liste steht.

Eine große Gefahr sehen die Ministeriums-Experten auch in Impulskäufen durch Sonderangebote. Hier kann man sich gleich ein kleines Alarmsignal im Hinterkopf "installieren", das geistig losgeht, sobald die knallroten "2 für 1" oder "Nur heute billiger"-Sticker auftauchen.

Was mittlerweile als "common sense" gilt, empfiehlt übrigens auch das Agrarmarketing Austria ganz offiziell: nie hungrig einkaufen gehen! Und im Notfall sogar schon im Supermarkt gleich zu Beginn eine Kleinigkeit essen, um wieder einen klaren Kopf zu haben.

2.Richtig lagern

Viele Lebensmittel verderben, weil sie falsch aufbewahrt oder vergessen werden. Wer einige einfache Tipps zur richtigen Lagerung beachtet, trägt wesentlich zur Verringerung von Lebensmittelabfällen bei.

Sicher ist Ihre Wohnung sowieso reinlich - aber: Ein sauber geputzter Kühlschrank und Vorratskasten können einen großen Unterschied machen. Denn irgendwo müssen die Keime ja herkommen, die sich später schlimmstenfalls auf den Lebensmitteln breitmachen.

Geöffnete Lebensmittel, die nicht gleich verbraucht werden, sind natürlich der Klassiker für Essen, das dann im Müll landet. Der Tipp bestünde darin, den Inhalt nach dem Aufreißen sofort etwa in eine Plastikdose umzufüllen und die gut mit einem Deckel zu verschließen.

Und dann: die richtigen Dinge an den richtigen Ort im Kühlschrank stellen. Physikalisch ist klar: Kalte Luft sinkt nach unten. Dort ist die Temperatur also am niedrigsten. In der Küchentür ist es am wärmsten.

Gut funktioniert es, wenn selbst Gekochtes oben gelagert wird, Käse, Joghurt und Milch in der Mitte, Fleisch, Wurst und Fisch unten. Obst und Gemüse natürlich ins Gemüsefach. Wobei vor allem exotisches Obst wie Banane, Mango oder Orange sich außerhalb des Kühlschranks wohler fühlt. Genauso wie Tomaten, Melanzani, Kürbisse und Kartoffeln. Kopfsalat hält übrigens länger, wenn der Strunk in einer kleinen Wasserschüssel steht, die Blätter aber trocken bleiben.

Beeren sind sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit - also sollte man sie auch gegen Kondenswasser schützen.

Für das, was nicht in den Kühlschrank gehört, aber trotzdem kühlere Temperaturen braucht, rät etwa die heimische Beamtenversicherungsanstalt BVAEB: "Nutzen Sie (wenn möglich) den kühlen Keller oder die dunkle Abstellkammer als Lagerort für Kartoffeln, Zwiebeln oder Äpfel. Müssen Obst und Gemüse länger gelagert werden, bietet sich bei einigen Sorten auch das Einfrieren an." Auf diese Weise könne der Nährstoffverlust gestoppt werden.

3.Richtig einfrieren

Viele machen es so: Essen liegt länger im Kühlschrank - und wenn es bald abläuft, aber keiner es essen will, wird es eben eingefroren. Kann man machen; besser wäre es aber, den eigenen Konsum schon beim Auspacken der Ware nach dem Einkauf zu planen. Und Dinge, die erst später verwendet werden sollen, gleich einzufrieren. So halten sie jedenfalls am längsten.

Wer etwas einfriert, sollte es luftdicht verpacken. Gefrierbeutel können Wunder wirken.

Es stimmt laut Landwirtschaftsministerium übrigens nicht, dass Aufgetautes nicht mehr eingefroren werden soll. Damit es aber schmackhaft bleibt, sollte das Lebensmittel langsam aufgetaut werden, die Reste gehören dann möglichst sofort wieder ins Gefrierfach.

4.Das ewige Thema mit dem Brot

Trockenes oder schimmliges Brot oder Semmeln landen natürlich jedes Jahr tonnenweise im Hausmüll. Brot muss nicht in den Kühlschrank, sollte eher in Papier eingewickelt werden, jedenfalls aber luftdurchlässig. Länger halten Brot und Gebäck in Brotboxen oder Gefäßen aus Ton. Dabei geht allerdings die Knusprigkeit verloren.

Oder: Sie schneiden das frisch gekaufte Brot und Gebäck in handliche Scheiben und frieren diese ein. Bei Bedarf dann einfach in den Toaster damit - und schon hat man stets knuspriges, herrlich duftendes Brot und minimiert die Verschwendung.

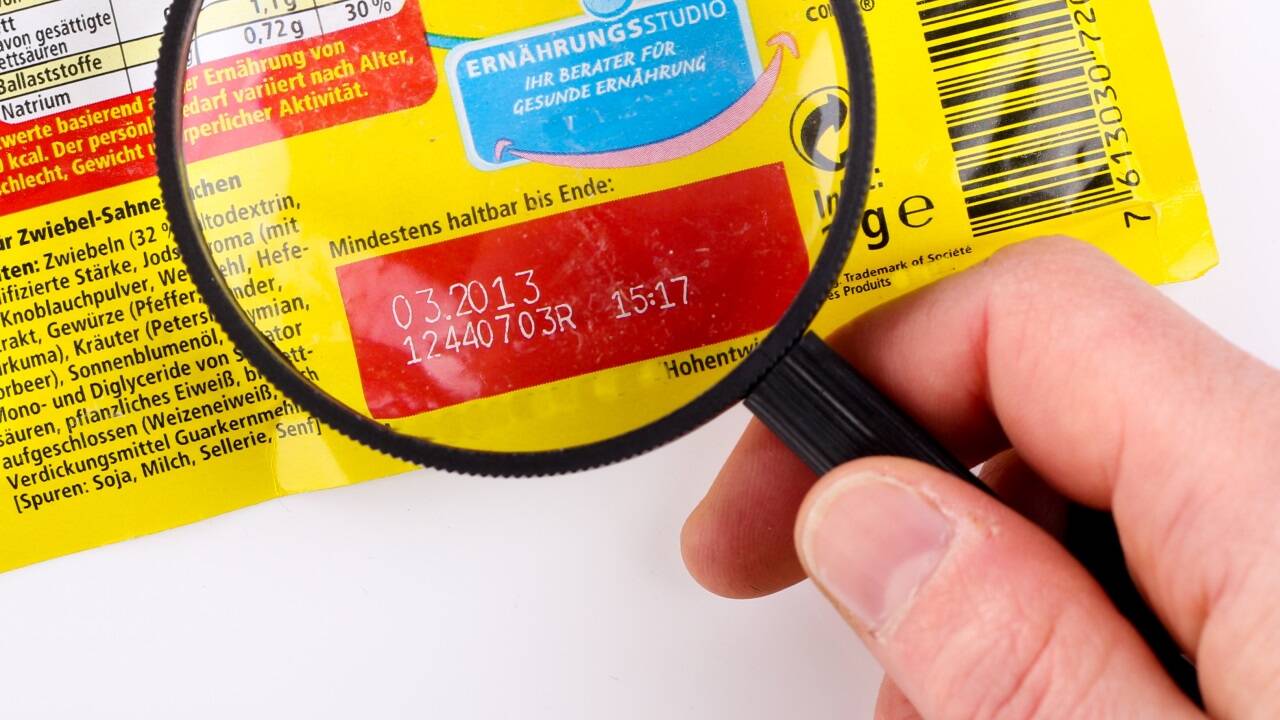

5.Was ist jetzt mit dem Haltbarkeitsdatum?

Dieses ist, wie viele schon wissen, eben kein "Wegwerfdatum" - sondern nur die Garantie des Herstellers, dass sein Produkt bis zu diesem Tag unter allen Umständen genießbar sein muss. Tipp der Experten bei abgelaufenen Nahrungsmitteln: Alle Sinne benutzen. Also: Gibt es eine Verfärbung? Riecht es ungewöhnlich? Ist es hart geworden oder fühlt es sich ungewöhnlich "gatschig" an? Was ergibt eine vorsichtige Geschmacksprobe? Hat das Produkt schon beim Öffnen eines Glases ein seltsames Geräusch von entweichendem Gas gegeben? Lautet die Antwort auf alle diese Fragen Nein, ist in der Regel nichts gegen das Trinken oder Verspeisen einzuwenden.

Wichtige Ausnahme hier sind aber Fleisch und Fisch - hier empfehlen die Experten, das Haltbarkeitsdatum sehr wohl einzuhalten. Zu groß sei die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung.

Klar muss aber auch sein: Das Haltbarkeitsdatum gilt sowieso nur für ungeöffnete Ware. Nach dem Öffnen geht es mit der Oxidation und vielen anderen chemischen Prozessen oft recht schnell.

6.Was ist die Ethylen-Falle?

Dazu hat das Landwirtschaftsministerium Folgendes zu sagen: Grundsätzlich solle Obst immer getrennt von Gemüse aufbewahrt werden. Denn viele Sorten sondern laut der Ministeriumsveröffentlichung das Reifegas Ethylen ab. Es sorgt dafür, dass andere Obst- und Gemüsesorten im Umkreis schneller reifen und verderben. Jede Sorte produziert unterschiedlich stark Ethylen und reagiert unterschiedlich empfindlich darauf.

So heißt es weiter: Viel Ethylen produzieren z. B. Äpfel, Avocados, Bananen, Birnen, Pfirsiche, reife Kiwis, Marillen, Nektarinen und Zwetschgen. Das heißt, Gemüse und Obst, das in ihrer Nachbarschaft aufbewahrt wird, reift bzw. verdirbt umso schneller.

Unter den Gemüsesorten produzieren Brokkoli, Erdäpfel, Gurken, Karfiol, Kohlsprossen, Lauch/Porree, Paprika, Pfefferoni, Pilze, Spinat und Tomaten Ethylen.

Gurken und Weißkraut sind, so schreibt es das Ministerium, zugleich auch sehr ethylenempfindlich, "weshalb sie nicht gemeinsam mit anderen Ethylen-Produzenten aufbewahrt werden sollten. Werden Gurken in der Nachbarschaft von Paprika, Brokkoli, Spinat oder anderen genannten Gemüsearten gelagert, werden sie rasch runzelig und verderben schneller. Karotten werden neben ethylenproduzierenden Sorten bitter, Weißkraut wird gelb."

7.Restl verkochen!

Schauen Sie einfach mal ins Internet. Restl-Rezepte gibt es wie Sand am Meer. Man denke an Suppen, an Pasta-Saucen oder an Aufläufe - für alle drei gilt: Es gibt (fast) nichts, was da nicht reinpasst. Dasselbe gilt für verführerische Mehlspeisen, die großteils aus Kuchen- oder Keksresten gemacht werden, auch und gerade wenn diese schon trocken geworden sind.

8.Moderne Technik kann helfen

Lebensmittel, die Sie nicht mehr verbrauchen, können Sie auch Ihren Nachbar:innen und Freund:innen schenken oder über Foodsharing-Plattformen abgeben. Dort teilen Sie Lebensmittel mit anderen Menschen in Ihrem Ort. Auf einer Landkarte sehen Sie, wer gerade wo etwas abzugeben hat, und können auch selbst Einträge machen.

9.Wenn von der Party haufenweise Essen übrigbleibt

Aus Angst, die Gäste könnten nicht satt werden, wird für Partys und Feiern oft viel zu viel Essen angeboten. Auch hier der Tipp vom WWF: Fordern Sie Ihre Gäste schon bei der Einladung dazu auf, eigene Behälter für eventuelle Essensreste mitzubringen. Oder laden Sie am nächsten Vormittag zum Katerfrühstück ein.