100.000 Euro steckt die Stadt Salzburg gerade in die Revitalisierung des Kleinkraftwerks in der Münzgasse. Es produziert Strom - etwa für Landestheater, Mozarteum und Festspielhaus - und dient als Notstromaggregat. Angetrieben wird es mit Wasser aus dem Almkanal.

Die "Alm" ist heute vor allem als Naherholungsgebiet und sommerlicher Badeplatz bekannt. Einst bildete sie jedoch eine Lebensader der Salzburger Wirtschaft und prägte die Entwicklung der Stadt mit. Das älteste Teilstück des Kanals wurde im 8. Jahrhundert in Mülln gebaut. Erst der Stadtbrand 1127 machte aber deutlich, wie dringend die Stadt eine bessere Wasserversorgung nötig hatte. 1160 waren die ersten Kilometer bis zum Rosittenbach fertig, 1286 kam es zur Verlängerung bis zur Königseeache.

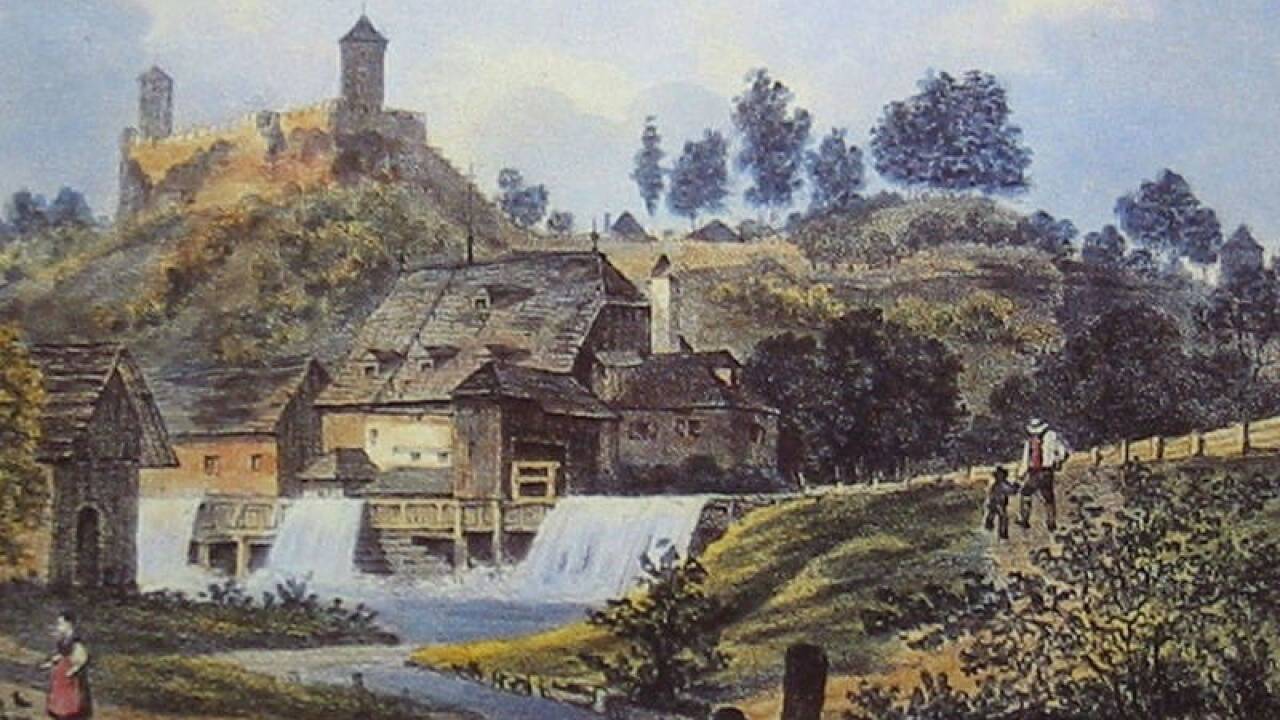

Während die Funktion als Trink- und Löschwasserbringer über die Jahrhunderte schwand, stieg die wirtschaftliche Bedeutung. "Im 19. Jahrhundert erreichte die Nutzung der Wasserkraft des Almkanals ihren Höhepunkt", sagt Heinz Klackl, Autor des Buchs "Der Almkanal - seine Nutzung einst und jetzt". Dutzende Betriebe nutzten die sprudelnde Energie: Mühlen, Schmieden und Sägewerke, Zement- und Walzwerke, Feigenkaffee-, Woll- und Porzellanfabriken, Lodenwalkereien, Brauereien, Knopfschleifereien, und - natürlich - Elektrizitätswerke. Das Kraftwerk in der Münzgasse diente damals zur Produktion von Blockeis für die Kühlhäuser der Gastronomie.

Der Betrieb des Kanals war in diesen Jahren lukrativ: Für die Nutzung mussten Wasserzinsen bezahlt werden. Das künstliche Gerinne war aber die meiste Zeit vor allem eines: teuer. Die Instandhaltung verschlang

Unsummen. Zudem ging die Zahl der Nutzer mit Ende des 19. Jahrhunderts stark zurück. 1924 entschied das zuständige Ministerium in Wien deshalb, den Kanal aufzulassen. Und die Antwort der Salzburger? Sie wehrten sich erfolgreich. "Wir haben diese Drohung wegen der Ungeheuerlichkeit des Gedankens nicht ernst nehmen können", schrieb die Stadt lapidar zurück. Den auch danach noch von verschiedenen Seiten erhobenen Forderungen, den Kanal oder Teile aufzulassen, wurde glücklicherweise kein Gehör geschenkt. So bleibt er bis heute Naherholungsgebiet, Energieversorger und Kulturgut.