Viertel nach fünf, die ersten Sonnenstrahlen scheinen durchs Fenster. Nach einem Moment der Ruhe klettert Ronja über die steile Leiter vom Dachkämmerchen hinunter in die Küche. Für Kaffee ist keine Zeit, ein Schluck Wasser genügt. Mit ein paar Müsliriegeln in der Tasche ihrer Latzhose geht's vor die Tür in die Gummistiefel und hinaus zum mobilen Melkstand, während Claudia und Andi auf der Weide die 27 Milchkühe zusammentreiben. Ein langer Tag mit einigen Routinen und den regelmäßigen Überraschungen beginnt.

Die allmorgendliche Käsepflege ruft

Auch Simon Wöckl, Mastermind der fünfköpfigen Almtruppe, ist schon auf den Beinen. Schräg unterhalb der Hütte macht er im überdachten Zwischenraum von zwei Containern auf einem Gaskocher Wasser heiß, um die Käseschmierbürste auszukochen. Ein erstes Häferl Löskaffee ist auch noch drin. Dann schlüpft er in sein Arbeitsgewand, Pepitahose, weißes Poloshirt, weiße Schlapfen, weiße knöchellange Schürze, und beginnt mit der allmorgendlichen Käsepflege im Container rechts, dem Reiferaum. "Im Frühling haben wir einen Frachtschiffcontainer gekauft und entsprechend umgestaltet", erklärt der leidenschaftliche Käser, während er einen Laib nach dem anderen vom Holzregal nimmt und mit der Schmierflüssigkeit einbürstet, "in einem Reiferaum soll es 12 bis 15 Grad haben. Darum haben wir eine Wasserkühlung installiert und ihn zur Beschattung mit Holz verkleidet. Die kühlen Nächte auf der Alm sind ideal. So bleiben wir halbwegs in diesem Temperaturbereich."

Solarenergie treibt Käserei an

Im anderen Container ist die Käserei eingerichtet. Ihr Kernstück, der Käsekessel, wird mit Warmwasser beheizt und ist ebenso ein Unikat, Marke Eigenbau. Die Energie dafür kommt großteils von der Photovoltaikanlage. Die Paneele hat Technik-Freak Andi gebraucht gekauft und auf den Dächern der Container und des Hühnerstalls installiert.

Das mobile Milchverarbeitungssystem ist ein wichtiger Eckpfeiler im unkonventionellen Konzept des Vereins Alpinus, in dem sich Gleichgesinnte zu einem bunten Team zusammengeschlossen haben. Nicht einer soll die ganze Verantwortung für eine Saison tragen, sondern die Gemeinschaft. Johannes ist erfahrener Senner und Käser aus dem Pinzgau, Claudia arbeitete lange auf Berghütten, Ronja hat wie Simon an der Boku studiert.

Alm soll wieder das werden, was sie einmal war

Sieben Lehr- und Lernjahre hat Simon auf Südtiroler Almen verbracht. "Vor allem wollen wir zeigen, dass man eine Alm trotz schlechter Infrastruktur wirtschaftlich nutzen kann. Man muss nicht gleich einen großen Stall bauen, ein mobiler Melkstand genügt", erklärt Wöckl den Zugang. Da er zudem gelernter Bäckermeister ist, hat er seinen mobilen Backofen immer auf einem Anhänger mit dabei. Das Sauerteigbrot aus Pinzgauer Getreide verkaufen sie direkt auf der Hütte und auf Bauernmärkten in Krimml und Mittersill. Denn das übergeordnete Ziel lautet: Zurück zum Ursprung. Die Alm soll wieder das werden, was sie einmal war, ein Ort der Lebensmittelproduktion. Österreichweit wird nur mehr auf sieben Prozent der rund 8000 bewirtschafteten Almen Käse erzeugt. Der pasteurisierte, sogenannte Almkäse in den Supermarktregalen entsteht in den Sennereien im Tal.

Quereinsteiger beleben Almwirtschaft wieder

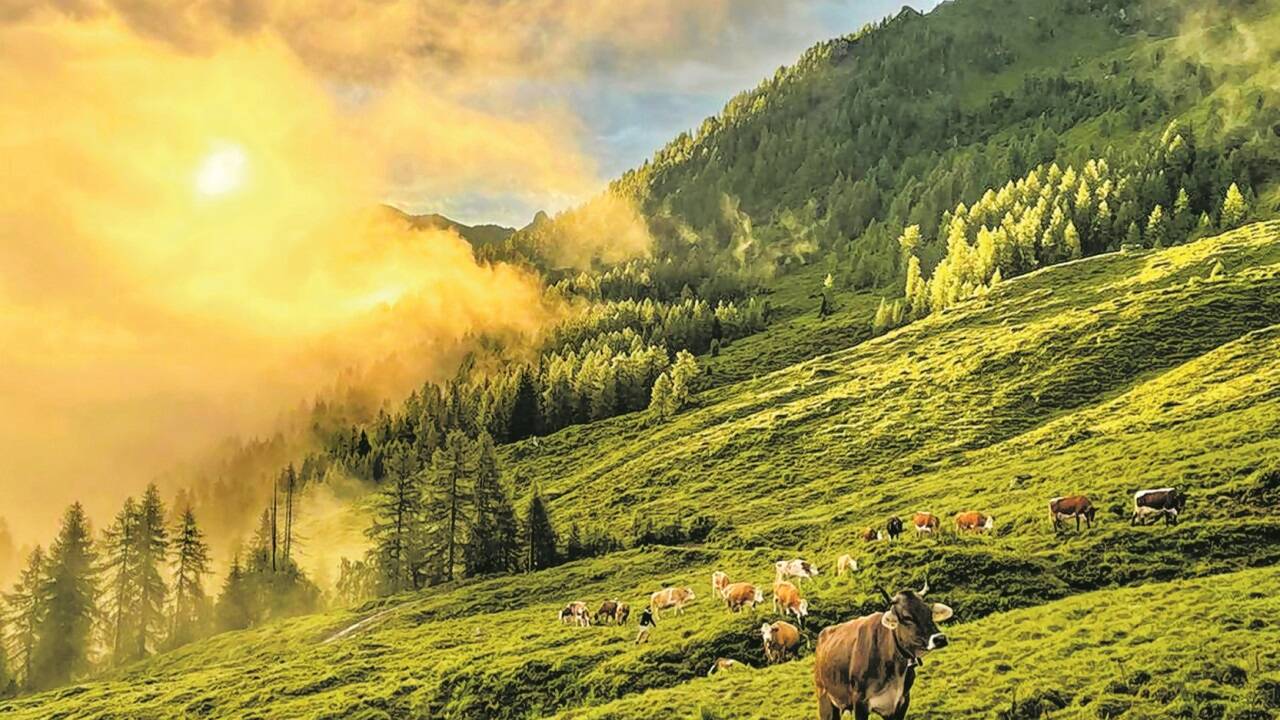

Hoch über Neukirchen, an den Nordhängen des Großvenedigermassivs, haben sie das ideale Experimentierfeld für ihre Ideen einer zukunftsfähigen Almwirtschaft gefunden. 300 Hektar umfasst die Wildalm, mit flacheren Weideflächen rund um die Hütte, Steilhängen, Steinkaren, Hochkesseln, Waldweiden und Lärchenwiesen. Zwei Sommer lang blieb dieses Juwel ungenutzt, weil der Besitzer, Franz Meilinger vom Weyerhof in Bramberg, keine neuen Pächter gefunden hat. Nun duldet er nicht nur das Werken der Quereinsteiger, sondern unterstützt sie, wo er kann. Einen Teil der Pacht erhält er, wie früher üblich, in Käselaiben und anderen Produkten, die sie auf der Alm erzeugen.

Ziegen bekämpfen wucherndes Gestrüpp

Die beiden Brachjahre machen sich einerseits in der geringeren Futterqualität bemerkbar, weil sich das junge Gras durch eine modrige alte Schicht durchkämpfen muss. Andererseits konnten sich Farne und Kleinsträucher wie Heidelbeeren und Almrosen ungehindert ausbreiten. Deshalb waren Mitte Juni, als die Instandsetzungsarbeiten noch voll im Gang war, 70 Stück Ziegen die ersten Ankömmlinge: Pinzgauer Strahlenziegen, Tauernschecken und Gemsfarbige Gebirgsziegen. Mit Verve verbeißen sie Gestrüpp und junges Gehölz und leisten so wertvolle Weidepflege. In der Folge kamen 27 Kühe, Hochlandrinder, Hennen und zu guter Letzt fünf Mangalitzaschweine.

Kühe weiden und prägen Almlandschaft

Während sich die Angusrinder die Hochalmen und Steilhänge mit den Ziegen teilen und nur gefährliche Stellen abgezäunt sind, weiden die Milchkühe auf gekoppelten Almflächen in Hüttennähe. "Gelenkte Weideführung" ist dafür der Fachbegriff. Das bedeutet, dass Claudia, Ronja und Andi eine Fläche einzäunen und nach fünf bis sechs Tagen umstecken, weil sonst das Vieh immer nur das Beste herauszupfen würde. Ist eine Koppel gut abgefressen, wächst das Gras in sechs Wochen Weideruhe schön nach und gibt ein zweites Mal gutes Futter.

Kühe sind nicht nur Feinschmecker, sondern auch Tiere mit starken Charakteren. "Wir haben zum Beispiel eine Kuh, die geht nur in den Melkstand, wenn sie ein ganz bestimmtes Leckerli bekommt. Dann gibt es auch zwei Freundinnen, die immer zusammen sind und auch miteinander gemolken werden wollen", erzählt Ronja mit ihrem sonoren Lachen. Neben Melken und Kuhmanagement ist sie auch für den Auftritt in den sozialen Medien zuständig. Als sie Ende Juni wussten, dass sich der Bau des Hühnerstalls nicht mehr ausgeht, startete sie auf ihrem Instagramkanal wildalm.alpinus einen Hilferuf. Einer der 500 Follower, ein zwanzigjähriger Tischler aus München, setzte sich am Samstag auf sein Motorrad, baute den Stall bei strömendem Regen fertig und kehrte am Sonntag mit Brot und Käse im Gepäck zurück. Darüber hinaus helfen nicht nur regelmäßig Freiwillige auf der Alm für ein paar Tage mit. Anfang Juli kam sogar eine Klasse mit 22 Schülerinnen und Schülern für eine Woche zum Kochen, Schwenden, Backen, Bauen, Kühetreiben, Heidelbeerensammeln - einfach zum Almleben-Lernen.

Almliebe fordert flexible Arbeitsweise

Wissen in wöchentlichen Workshops weitergeben, hochqualitative Produkte erzeugen, die Umwelt schützen, eine regionale, innovative Almgastronomie, sich mit Almbegeisterten aus Stadt und Land vernetzen, Altes mit Neuem verbinden, mobil sein und bleiben, die Arbeit flexibel organisieren - das sind die wichtigsten Schlagworte ihres Zugangs. Sie arbeite auch jetzt zehn Stunden pro Woche in ihrem "Brotjob" im "Alm-Homeoffice" und könne nach dem Sommer wieder auf Vollzeit aufstocken, schwärmt Ronja. Simon und Johannes wechseln sich in der Käserei ab und jeder kann sich einmal eine Pause im Tal erlauben. So lässt sich die Almliebe leichter leben. "Aber es gibt auch Arbeiten, die einfach nervig oder kacke sind", fügt Ronja zum Schluss hinzu. Wie zum Beispiel das abendliche Melkstandputzen. Aber wenn sie dazu mit dem besten Noise-Cancelling-Kopfhörer gute Musik und ihre Polit-Podcasts hören kann, gibt es nichts Schöneres, als auf der Alm zu sein.