Im Salzburger Café Staiger, dem heutigen Café Tomaselli, gingen Wolfgang Amadeus und sein Vater Leopold aus dem Hause Mozart ein und aus. Das ist verbürgt. Eine Auswirkung auf ihr Schaffen scheint in keiner Chronik auf. Die Kaffeekantate, ein ironischer Blick auf den frühen barocken Kaffeegenuss, stammt von Johann Sebastian Bach. "Ei! Wie schmeckt der Coffee süsse, lieblicher als tausend Küsse …"

Mozart senior und junior sollen im Staiger mehr dem Bier zugetan gewesen sein. Lob über eine Tasse Kaffee scheint in einem Brief von Wolfgang Amadeus aus Würzburg auf. Damit bleibt der Name Mozart in der Ausstellung "Café Salzburg - Orte, Menschen, Geschichten" nur eine Fußnote. Und das im Salzburg Museum mit der Adresse Mozartplatz 1.

"Geschichte des Kaffees geht Hand in Hand mit der Sklaverei"

An Geschichte und Geschichten mangelt es dennoch nicht. Sehenswert wird die Sonderausstellung auf 600 Quadratmetern auch, weil sie heikle Themen ausführlich behandelt, statt sie nur anzustreifen. So ist die frühe Epoche rund um das "neue heiße Lustgetränk", wie Kaffee bei seinem Aufkommen gegen Ende des 17. Jahrhunderts in Salzburg genannt wurde, kein Ruhmesblatt für die Menschheit.

Die Kaffeekultur wurzelt in Äthiopien und im Jemen und verbreitete sich ab dem 16. Jahrhundert von dort aus. Im Museum zeigt eine große auf Afrika zentrierte Weltkarte die Entwicklung der Anbaugebiete und der Handelsströme. "Die Geschichte des Kaffeeanbaus geht Hand in Hand mit der Sklaverei", sagt Kurator Christian Flandera. Zwangsarbeit gab es schon in den Ursprungsländern. Ab dem 18. Jahrhundert wurde Kaffee in großem Stil auch in der Karibik und in Brasilien angebaut - mit Hilfe von aus Afrika geholten Sklaven. Erst ab der Schwelle zum 19. Jahrhundert besserte sich die Lage.

Durchbruch in Salzburg mit Anton Staigers Café

In Salzburg beschäftigte gegen Ende des 17. Jahrhunderts die Zuckerbäckerei des fürsterzbischöflichen Hofes erstmals einen "Coffee-Meister" und der 31. März 1700 gilt als Beginn der Salzburger Kaffeehauskultur. Der aus Savoyen stammende Geschäftsmann Jean Fontaine erhielt die Genehmigung zur "Feilhabung und Verkaufung von Kaffee und Schokolade" im Haus Goldgasse 5.

Nun hatte dieses erste Etablissement äußerst wenig mit Kultur zu tun. Es war eng, winklig, verraucht, bald verrucht und wurde mehrmals behördlich geschlossen. In der feinen Gesellschaft blieb vorerst die Schokolade (auch ihr ist ein Kapitel der Ausstellung gewidmet) das bevorzugte Heißgetränk. Der Kaffee hatte einen schweren Stand. Dennoch reizte einen fürsterzbischöflichen Hofmeister namens Anton Staiger das heiße Getränk.

Er erreichte 1753 die Genehmigung zur Übernahme der von Fontaines Nachfolgern abgewirtschafteten Spelunke. Nach elf mühevollen Jahren kaufte Staiger die "Abraham Zillnersche Behausung" auf dem Alten Markt. In diesem Café Staiger erlebte der Kaffeegenuss seinen gesellschaftlichen Durchbruch an der Salzach. Bahnbrechend an diesem Ort ist auch die Eröffnung des ersten Salzburger Damensalons, allerdings erst im Jahr 1891. Bis dahin war Frauen der öffentliche Kaffeegenuss verboten.

Café Tomaselli ist ältestes noch betriebene Kafeehaus Österreichs

Für viele Jahre blieb daher auch in den großzügig gestalteten Räumen am Alten Markt die Männerwelt unter sich. Der Zuckerbäcker Carl Tomaselli, Sohn des Salzburger Hofmusikers Joseph Tomaselli, erwarb 1852 das Café, benannte es nach sich selbst und kreierte den Typus der Café-Konditorei.

Bei der Errichtung des Damensalons führte schon der gleichnamige Sohn den Betrieb. Damit sich das Establishment nicht zu sehr erschreckte, wurde der Salon im ersten Stock eingerichtet. Mit seiner Geschichte bis zurück zu Anton Staiger gilt das heutige Café Tomaselli als das älteste noch betriebene Kaffeehaus Österreichs, obwohl das Fürstentum Salzburg erst 1816 mit dem Vertrag von München in das Habsburgerreich eingegliedert wurde.

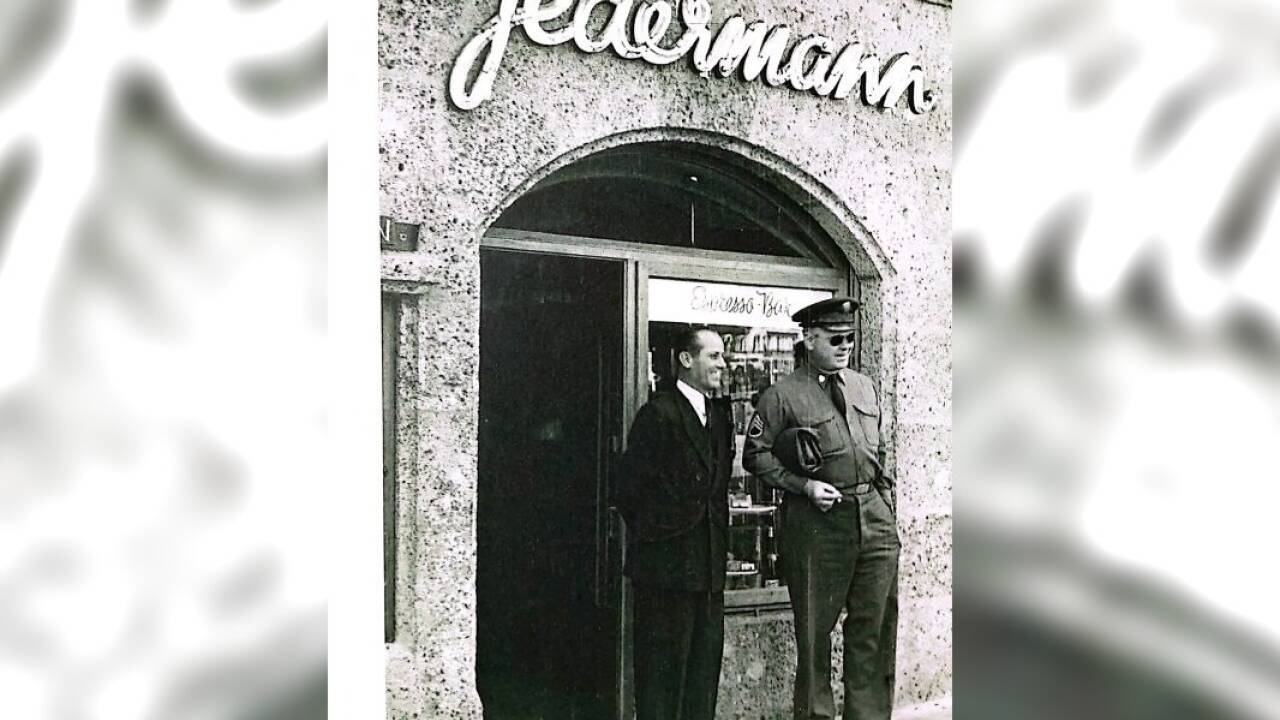

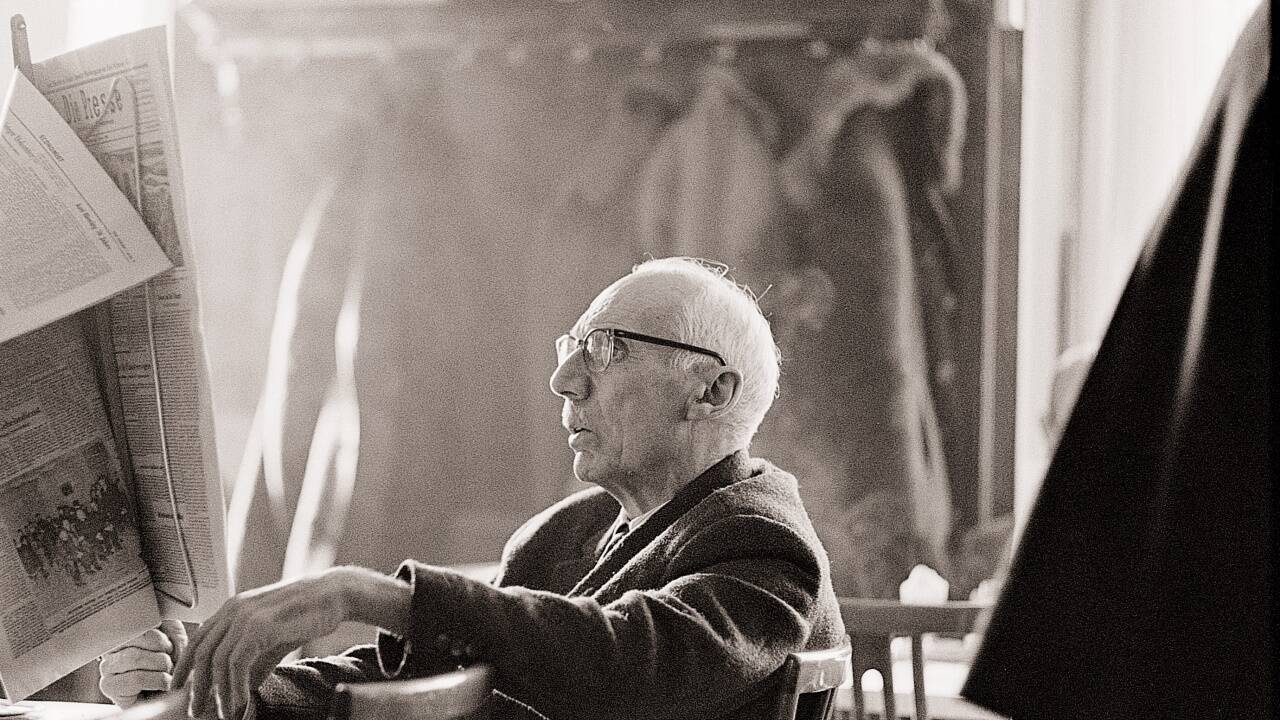

Über 300 Jahre Salzburger Kaffeekultur, da spannt sich der Bogen von der ersten privaten Kaffeezubereitung im Haus des Tuch- und Seidenhändlers Franz Anton Spängler über die Espressomaschine der 50er-Jahre im Musicbox-Stil bis zum Kapselautomaten. Von der teuren Arabica-Bohne bis zum billigen Ersatzprodukt Feigenkaffee. Von Untertassen mit tiefen Wölbungen, aus denen man den aus der eigentlichen Tasse geschwappten heißen Kaffee schlürft bis zum To-go-Becher. Vom Billard über Kartenspiel bis zu Schach als gebotene Unterhaltung.

Schau widmet sich der Salzburger Kaffeegeschichte

Klingende bis vergessene Namen tauchen beim Durchgang der Schau auf. Jeder Begriff symbolisiert Salzburger Kaffeegeschichte. Eine lose Reihenfolge ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Endres, Hötzendorf, Zeller, Corso, Café Großglockner (ab 1952 Espresso-Café Wernbacher), Bazar, Winkler, Café Mozart, Café Sport, Grausgrubers Wein- und Kaffeehaus, Café 21, Café Glockenspiel, Café-Konditorei Fürst, Barock Bar. Als Ergänzung zur bis zum 4. September laufenden Ausstellung gibt es ein 344 Seiten starkes Buch (Residenz-Verlag). Das Werk mit Beiträgen u. a. von Gerhard Ammerer, Jutta Baumgartner, Birgit Gampmayer, Peter Husty und Erich Marx ist auch im Fachhandel erhältlich. Blättern und Abtauchen am besten bei einer Tasse Kaffee - den mit dem "Lustgetränk" verbundenen Duft bietet die Ausstellung leider nicht.