Sie waren für Unzählige rettender Zufluchtsort und bewahrten wahrscheinlich Tausende Menschen vor dem Tod. Die Luftschutzstollen in den Stadtbergen waren praktisch der einzig sichere Ort gegen Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg. Heute, Jahrzehnte später, sind die weitverzweigten Stollensysteme nicht mehr im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Nach dem Ende des Kriegs hatten sie ihre Funktion verloren, sie wurden teils vermauert, teils als Lagerräume verwendet. Ein Teil der Mönchsberg- und Kapuzinerbergstollen ging im Bau von Parkgaragen auf.

Manch einem Salzburger ist vielleicht noch die Champignonzucht am Stollenanfang in der Nonntaler Hauptstraße ein Begriff, andere kennen Stollenabschnitte als urige Gastronomiebetriebe (Toscaninihof, Leopoldskronstraße), und einigen sind ins Innere der Berge führende, durch Gittertüren versperrte Stolleneingänge bekannt. Im Großen und Ganzen jedoch legte sich mit dem zeitlichen Abstand der Mantel des Vergessens über dieses unselige Kapitel der Salzburger Geschichte.

Der Auftrag zum Bau öffentlicher Luftschutzbunker erfolgte über direkten Führerbefehl für ganz Deutschland erst ab 1943, als man merkte, dass die bisherigen Schutzräume nicht ausreichten. In den meisten Fällen war dabei an die Errichtung oberirdischer Großraumbunker gedacht. Salzburg dagegen war wegen seiner Stadtberge von der Natur begünstigt. Hier bot sich der Ausbau eines Luftschutzstollensystems geradezu an. Als Gauleiter und Reichsstatthalter Scheel von einem Gauleitertreffen aus Berlin zurückkehrte, richtete er am 24. Juni 1943 ein Rundschreiben an die Kreisleitungen und an die Polizeidirektion, worin er den raschen Ausbau bombensicherer Luftschutzräume forderte.

Riesiges Bauprojekt ab 1943

Mitte 1943 begann man in Salzburg also mit einem Bauprogramm riesigen Ausmaßes, das ohne die Heranziehung von Kriegsgefangenen gar nicht durchführbar gewesen wäre. Die technische Leitung des Unternehmens lag bei dem damals knapp 35-jährigen Diplomingenieur Hermann Fischer, der von Oberbürgermeister Giger dafür eingesetzt wurde. Die Vorgabe war enorm: Aufzeichnungen Fischers zufolge waren Luftschutzstollen für die gesamte Stadtbevölkerung geplant, also für etwa 80.000 Personen, ein Projekt, das zwar sehr weit gedieh, dessen Beendigung jedoch der Untergang des "Dritten Reichs" zuvorkam.

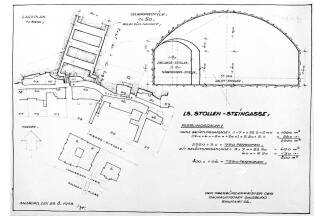

In den Monatsberichten des Stadtbaudirektors, die den Baufortschritt dokumentierten, sind 22 Stollen angeführt, die bis Kriegsende fertiggestellt bzw. im Bau befindlich waren.

Die Arbeiten wurden an mehrere Baufirmen (Bruck, Kiefer, Altmann, Heuberger u. a.) unter Heranziehung von Kriegsgefangenen, vornehmlich Russen und Franzosen, vergeben. Laufend wurden von der Stadt weitere Arbeitskräfte für den Stollenbau angefordert, gewerbliche, nicht landwirtschaftliche, inländische, ausländische, wen man bekommen konnte. Durchschnittlich waren im Stollenbau zwischen 500 und 700 Arbeitskräfte gleichzeitig tätig. Im März 1944 waren dies beispielsweise 321 Firmenbauarbeiter, 220 Kriegsgefangene, 60 Mann von der Wehrmacht, 28 Strafgefangene, dazu sieben Mann Gefangenenaufsicht. Die Arbeitszeit betrug 55 bis 60 Stunden, der Vortrieb geschah durch Sprengung und mit Presslufthämmern, die von stillgelegten Steinbrüchen ausgeliehen wurden. Der Antrieb der Kompressoren erfolgte elektrisch, da Rohöl oder Dieseltreibstoff für diese Zwecke nicht mehr zu haben waren.

Die ersten Stollen werden fertig

Bis Ende Oktober 1943 waren sieben Stollen fertig gemeldet, von denen fünf öffentlich zugänglich waren: beim Kaltenhauserkeller an der Müllner Hauptstraße, der Neutorstollen (Schaubergwerk) und die Stollen mit den Zugängen Glockengasse, Rainbergstraße und Augustinergasse. Laut Aufstellung boten sie zusammen 1960 (ohne Belüftung) bzw. 3332 Personen (mit Belüftung) Platz, Zahlen, die später wieder korrigiert wurden. Zusätzlich gab es noch einen fertigen Stollen an der Leopoldskronstraße für 1700 Personen der Wehrmacht sowie unter der auf dem Mönchsberg gelegenen Villa Warsberg des Gauleiters (135 Personen). Diese sieben Luftschutzstollen sind die einzigen, die tatsächlich fertiggestellt wurden, alle anderen, die später noch dazukamen, waren zwar benutzbar, der Ausbau jedoch nicht abgeschlossen.