Bier war zu allen Zeiten eine wichtige Erfrischung, nicht nur in fernen Ländern, sondern auch in Salzburg. Während andere Bundesländer als "Weinländer" bekannt sind und die Oberösterreicher als "Mostschädel" bezeichnet werden, kann Salzburg getrost als "Bierland" eingestuft werden. Davon zeugen nicht nur die vielen Gaststätten, sondern auch die zahlreichen Brauereien, die es im Lauf der Jahrhunderte hier gab und gibt. Doch eine zentrale Frage hat sich allen Brauherren immer gestellt: Wie wird das Bier gekühlt? Denn die Erfindung des Kühlschranks bzw. der Kühlräume ist beträchtlich jüngeren Datums. Daher musste man sich in früheren Zeiten anderer Mittel bedienen. Die Lösung lautete: Bierkeller.

Salzburger Bierkeller: Tradition und Kühlung im 19. Jahrhundert

Bierkeller sorgten ab dem 19. Jahrhundert für kühle Erfrischung. Das Eis zur Kühlung wurde teils aus den Bergen herangeschafft.

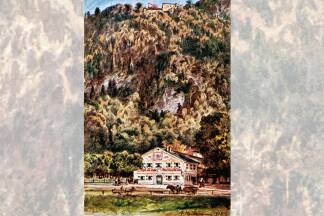

Unter der Erde oder in natürlichen oder künstlichen Höhlen blieb es auch im Sommer angenehm kühl. Hier blieb das Bier frisch und konnte ausgegeben werden, ohne dass es an Qualität verlor oder verdarb. Im 19. Jahrhundert kam es zu einem großen Aufschwung im Salzburger Bierwesen. Wer es sich leisten konnte, machte den sonntäglichen Familienausflug zu einem Wirtshaus in der näheren Umgebung der Stadt. Zu den privaten Häusern und Gärten gesellten sich ab den 1820er-Jahren die Bierkeller. Noch im 18. Jahrhundert existierten lediglich die beiden Ausschankkeller des Mödlhamerbräus und des Moserbräus in Mülln. 1820 kam dann mit dem neuen Bierkeller des Stieglbräus am Fuß des Festungsbergs eine wichtige, bis heute bestehende Ausschank dazu. Der heutige Terrassengarten war damals Teil der Stadtbefestigung. Der Stieglbräuer Josef Schreiner gestaltete die ebenerdigen Räume, die in die Felsen des Festungsbergs hineinreichten, zu einem Lagerkeller um. Im Garten oberhalb des Kellers schenkte er während der Sommermonate sein Bier aus.

Drei Jahre später kam gleich daneben die Sommerausschank des Stockhamerbräus dazu. Danach folgen die Bierkeller des Berger-, Gabler- und Steinbräus am Fuß des Kapuzinerbergs in Schallmoos. Das Ausschankrecht der Bierbrauer behagte vielen Stadtwirten nicht, die jede Übertretung deshalb sofort zur Anzeige brachten. Die Brauer hingegen störten sich daran, dass sie erst um 16 Uhr mit der Ausschank beginnen durften.

Große Bierkeller prägen Gaststättenszene

Ab 1880 bildete sich dann mit den großen Bierkellern ein eigener Gaststättentypus heraus. Während es zuvor nur um den Bierausschank abseits der Braustätten ging, wurde nun begonnen, die Keller in palastartige Hallen mit großem Fassungsvermögen umzubauen. Hier dürfte vor allem der Einfluss Bayerns mit seiner Bierstadt München ausschlaggebend gewesen sein.

Die erste dieser riesigen Bierhallen ließ der Bergerbräuer Sigmund Hoffmann 1864 in der damaligen Westbahnstraße errichten. Im Hotel Pitter wiederum befand sich ein Salzburger Bierkeller, der in moderner Form heute noch existiert. Zu den mittlerweile nicht mehr bestehenden Bierkellern gehören der Kaltenhauser Märzenkeller, der Höllbräu-Keller, die Guggenthaler Bierhalle, der Schanzlkeller, der Steinbräu-Keller und die Stiegl-Bierhalle, die zuvor Moserbräu-Keller hieß.

Eisversorgung sichert Kühllagerung

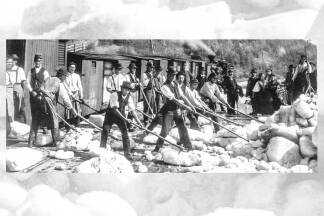

Damit die Keller funktionierten, brauchte es zusätzlich Eis zum Kühlen. Das wurde in der Regel im Winter aus zugefrorenen Seen geschnitten und in den Kellern aufbewahrt. Oft reichte das lokale Angebot aber nicht aus, weshalb Eis zum Beispiel aus Zell am See bezogen wurde. Der Zeller See eignete sich hervorragend für die Eissäger, die Eisenbahn transportierte das Eis nach Salzburg und oft noch weiter bis München. Wenn es zu warm war und die Seen keine ausreichende Eisdecke hatten, wurde beispielsweise in den Leoganger Steinbergen Eis aus hoch gelegenen Lawinenkegeln geschnitten. Solche "Minigletscher", die auch im Sommer nicht gänzlich tauten, gab es vielerorts in den Bergen, bis hinein nach Bayern. Das Eis wurde auf dem Berg geschnitten, über Rutschen ins Tal gebracht und dort mit Fuhrwerken zur Eisenbahn transportiert.

Stieglbrauerei setzt Tradition fort

Heute ist das alles anders, doch nach wie vor gibt es in Salzburg Bierkeller, die zumindest noch so heißen, auch wenn sie ihre ursprüngliche Funktion längst eingebüßt haben. Ganz auf Unterirdisches wollen die Brauer dennoch nicht verzichten. Im Augustiner Bräu in Mülln sind Keller nach wie vor in Betrieb, etwa der 1962 neu gebaute Lagerkeller mit 40 Tanks. Der ursprünglich 1956 erbaute Gärkeller wurde 2015 erneuert, die alten Bottiche wurden durch fünf neue ersetzt. Nur in wenigen Brauereien findet die Hauptgärung noch - wie in der Augustiner Brauerei - in offenen Gärbottichen statt. Was macht den Unterschied? Braumeister Johannes Höplinger: "Bei der offenen Gärung können die Gärgase und unedle Gerüche aus dem Bier besser ausgasen. Hopfenharze, die eine unedle Bittere im Bier verursachen, werden an die Oberfläche getrieben und können so leicht abgeschöpft werden. Bei geschlossenen Systemen müssen sie aufwendig herausfiltriert werden. Außerdem kann man den Gärverlauf auch optisch überprüfen." Bis 1888 wurde das Augustiner Bier übrigens in angemieteten Kellern im Walserberg gelagert, bevor Lagerkeller im eigenen Haus geschaffen wurden.

Und auch bei der Stieglbrauerei knüpft man bis heute an die alte Tradition an, etwa in Form des neu gebauten Verkostungskellers in der Brauwelt.