Warum heißt der Almkanal Almkanal? Das wäre eine gute Frage für den Heimatkundeunterricht, wenn es den noch gäbe. Für die meisten Stadt-Salzburger ist der Almkanal immer schon da gewesen, über den Namen macht sich kaum jemand Gedanken. Tatsächlich stammt er von der Königsseeache, die auch "Alm" genannt wurde. Sie beliefert über ein Wehr bei Hangendenstein nahe der Grenze bei St. Leonhard den Almkanal mit Wasser. Auf dem Weg zwischen dieser "Abzweigung" und der Einmündung der verschiedenen Zweige in die Salzach im Stadtgebiet versorgt der Almkanal auch heute noch eine Menge Betriebe vor allem mit Strom oder mit Kühlung.

Almkanal - die Wasserader der Stadt

Der Almkanal versorgte einst die Innenstadt mit Wasser. Der Tunnel durch den Mönchsberg ist fast 900 Jahre alt.

Faszinierend ist jedenfalls der Stiftsarmstollen, der beim Krauthügel durch den Mönchsberg führt und im Bereich des St.-Peter-Friedhofs wieder (kurz) ans Tageslicht kommt. Jährlich zur "Almabkehr" im September wird dem gesamten Kanalsystem das Wasser abgedreht, um Kanäle, Bauwerke und Turbinenanlagen zu warten. In dieser Zeit ist der Durchstich durch den Mönchsberg zu Fuß begehbar. Davon machen jedes Jahr viele Einheimische, Gäste und Schulklassen Gebrauch.

Der Gang durch den Stollen ist aber nicht jedermanns Sache. Manche Stellen sind sehr eng und niedrig, wer unter Platzangst leidet und zu Beklemmungen neigt, sollte lieber draußen warten.

Info: Almkanalführungen 2024 buchen

Ein Feuer machte den Anfang

Die Geschichte des Almkanals reicht fast 900 Jahre zurück. 1127 brannte die Stadt komplett ab, unter anderem wegen des Mangels an Löschwasser. Der Abt von St. Peter und der Dompropst nahmen daher das Vorhaben in Angriff, Wasser aus dem Umland in die Stadt zu leiten. Bereits 1136/37 wurde mit dem Bau des Stollens durch den Mönchsberg begonnen, und zwar an der schmalsten Stelle zwischen Festungsberg und Mönchsberg. Trotz der geringen Erfahrung im Stollenbau ging der Vortrieb im weichen und feuchten Konglomeratgestein vergleichsweise rasch voran, allerdings bestand durch die Gesteinszusammensetzung erhöhte Einsturzgefahr. Die Stollen wurden deshalb durch Pölzen und das Einziehen von steinernen Gewölben abgesichert. Trotzdem hat ein Bergsturz einen Teil des Stollens noch vor der Fertigstellung verschüttet.

Trotz eines Streits der beiden Bauherren und des Bergsturzes wurde 1143 die Fertigstellung des Stollens gefeiert. Zuvor hatte man sich mühsam auf eine Kosten- und Arbeitsteilung verständigt. Das Domkapitel übernahm die Einwölbung und Erhaltung des Stollens, die Mönche des Klosters St. Peter sorgten für die Zuleitung des Wassers zum Stollen.

Dieser hatte eine Länge von 370 Metern, ist zwischen 80 Zentimeter und einem Meter breit, 1,5 bis zwei Meter hoch und wird seither als Stiftsarm bezeichnet. Durch das Gefälle von vier Metern zwischen Stolleneingang und Stollenausgang ergibt sich eine große Fließgeschwindigkeit, die laut Angaben von Heinz Klackl in seinem Buch über den Almkanal ("Der Almkanal. Seine Nutzung einst und jetzt") bei zwei Metern pro Sekunde liegt, bei einer Wassertiefe von 70 bis 80 Zentimetern. Das ist auch der Grund, warum der Kanal bei Wasserführung auch heute nicht begehbar wäre, einfach weil man sich gar nicht auf den Beinen halten könnte. Die große Fließgeschwindigkeit hatte allerdings vor allem für den Betrieb der Mühlräder große Bedeutung. Heute wird sie für den Antrieb von Turbinen genutzt.

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die strategische Bedeutung des Stollens. Während des sogenannten Ungarischen Kriegs 1481 plante der Dompropst Christoph Ebran von Wildenberg ohne Wissen seines Erzbischofs am 24. September, zum Zeitpunkt der fälligen Almabkehr, ungarische Truppen durch den Stollen in die Stadt einzuschleusen, um hier gegen die Bürger, die sich mit Kaiser Friedrich III. verbündet hatten, zu kämpfen. Allerdings wurde der Plan verraten und damit der Überfall vereitelt.

Das Wasser stammte ursprünglich aus dem Rosittenbach

Das Wasser stammte zu Beginn noch aus dem Rosittenbach, der in hölzerne Gerinne gefasst und im Jahr 1160 erstmals in die Stadt geleitet wurde. Das vom Untersberg herabfließende Wasser wurde in langen offenen Holzgerinnen über das Untersberger Moor bis zum Kanal geführt. Die Kosten für diese aufwendige Wasserleitung stellten sich letztlich als höher heraus als der Stollenbau. Das Überwasser wurde über den Riedenburgbach zu den Mühlen in Mülln geleitet. Der Stiftsarm, so wie er sich auch heute noch präsentiert, beginnt bei der Pulvermühle, wo er rechts vom Almhauptkanal abzweigt. Kurz danach versorgt er die beiden St.-Peter-Weiher mit Wasser. Deren Abfluss führt in den Hauptkanal zurück.

Wer heute während der Almabkehr den Stollen besichtigt, wird verschiedene Formen und Querschnitte entdecken. Man sieht einerseits die aus trapezförmigen Quadern gebauten Gewölbe, andererseits auch Spitzgewölbe, die später errichtet wurden. Die ersten 40 Meter bis zum eigentlichen Gestein des Berges wurden in späterer Zeit überdeckt. Der Boden ist mit Marmorplatten ausgelegt, hier finden sich auch Grabplatten des 1602 aufgelassenen Domfriedhofs.

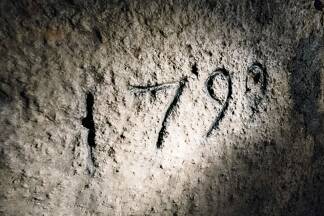

Der Stollen wurde nach mehreren Einstürzen, etwa 1596 und 1709 und zuletzt 1790, immer wieder freigelegt. Die Jahreszahl 1799 an der Stollenwand verrät, dass damals Renovierungsarbeiten erfolgten. Noch in einer Rechnung an die Abtei St. Peter vom 3. Oktober 1801 scheinen 55 Stück Adneter Marmor für Reparaturarbeiten im Stollen auf. Heute ist der Ausgang des Stiftsarms aus dem Stollen so umgebaut, dass man bei der Talstation der Festungsbahn das Gewässer und die Teilung in zwei Kanäle sehen kann.

Das Wasser wird zwischen St. Peter und Dom aufgeteilt

Schon der ursprüngliche Vertrag bei der Errichtung zwischen Domherren und St. Peter sah vor, das eingeleitete Wasser nach dem Stollenausgang zu teilen. Während der St.-Peter-Arm durch den Stiftshof und den Frauengarten zur Salzach führt, versorgte der Kapitel-Arm das Gebiet um das heutige Kaiviertel mit Wasser. Allerdings war die Wasserführung des Rosittenbachs unbefriedigend, weshalb der Plan entstand, den Kanal mit der Königsseeache zu verbinden, was eine gleichmäßige Wasserführung versprach. Im Jahr 1286 gelang der Durchstich zur Ache und die Errichtung eines Einlaufwehrs.

Das saubere Almwasser wurde durch ein Rohrleitungsnetz geleitet und als Trinkwasser genutzt. Dieses Netz wurde immer dichter. Zuerst waren es vor allem die herrschaftlichen Gebäude, die über Wasserrohrleitungen versorgt wurden, später folgten immer mehr private und gewerbliche Nutzer, die allerdings einen Wasserzins bezahlen mussten. Im Laufe der Jahrhunderte entstanden so 19 Almbrunnenleitungen mit 80 Auslässen, die bis ins 19. Jahrhundert, vereinzelt bis ins 20. Jahrhundert hinein genutzt wurden.

Die beiden Almherren konnten über drei Jahrhunderte hinweg den Almkanal sozusagen als Privatunternehmen führen, weder die Stadtgemeinde noch der Erzbischof waren eingebunden. Erst als die Bürger für den Bau des Bürgerspitals die Erlaubnis erhielten, Wasser zuzuleiten, wo immer sie es auch finden, begann die Bürgerschaft mit einem umfangreichen Wasserbauprojekt. Nach dem Vorbild des Almkanals bzw. des Stiftsarmstollens wurde begonnen, einen 248 Meter langen Stollen durch die schmalste Stelle des Mönchsbergs zu graben, um damit Wasser aus dem Müllner Arm zum Bürgerspital zu leiten.

Damit war langfristig aber Streit programmiert. Denn der Müllner Arm versorgte, wie der Name schon sagt, vor allem die Mühlen entlang seines Verlaufs im heutigen Stadtteil Mülln. Der neue Stollen aber entnahm ihm eine große Menge Wasser. Die Bürger rechtfertigten sich damit, dass es sich nur um nicht gebrauchtes Überwasser, sogenanntes Gnadenwasser, handle. Der "städtische Arm" jedenfalls wurde nicht nur zur Versorgung des Bürgerspitals genutzt. Im Lauf der Jahre siedelten sich auch Gewerbebetriebe an, die das Brauchwasser als Energiequelle nutzten.

Das Thema Wasser und die Versorgung der Stadt mit ihm war zu allen Zeiten ein wichtiges Vorhaben. Vor allem auch auf der Festung Hohensalzburg. Denn was nützt der beste Schutz vor Feinden, wenn es an Wasser mangelt?

Gerade bei Burgen auf Bergen oder Hügeln stellte sich diese Frage nach der ausreichenden Wasserversorgung oft. Meist wurde ein Tiefbrunnen gegraben, der bis zum Grundwasser reichte. Das soll laut dem italienischen Humanisten Riccardo Bartolini auch auf der Festung Hohensalzburg der Fall gewesen sein. Allerdings hat man nie einen solchen Brunnen oder einen Hinweis darauf gefunden. Eine Alternative war der Bau von Zisternen. Die älteste erhaltene Zisterne auf der Festung Hohensalzburg geht auf Erzbischof Leonhard von Keutschach zurück und wird mit 1502 datiert. Westlich des "Feuereingangs" in einem versperrbaren Innenhof und gut vor Verschmutzungen geschützt findet sich der Wasserspeicher.

Zisternen auf der Festung Hohensalzburg

Der Zisternenschacht hat einen Durchmesser von 1,70 Metern und eine Tiefe von 7,70 Metern. Das ergibt ein Fassungsvermögen von 17,5 Kubikmetern. Das Wasser dürfte anfangs mit Kübeln und Seilen geschöpft worden sein, später wurde eine Kolben- bzw. Schwengelpumpe installiert. Bewährt hat sich die Anlage im Bauernkrieg 1525, als die Festung zwei Monate lang belagert wurde. Danach wurde nach neuen Möglichkeiten gesucht, Wasser auf die Festung zu bringen. Man dachte über einen Brunnen ebenso nach wie über zusätzliche Zisternen, Wasserstuben und Wasserspeicher. In den 1530er-Jahren wurde der Bau einer Filterzisterne im großen Burghof in Auftrag gegeben. Der Vorteil dieses Systems: Durch den Schotterfilter wurde das Wasser gereinigt, was zu einer viel höheren Wasserqualität führte. Die Zisterne hat ein Ausmaß von 17 mal 17 Metern und eine Tiefe von 7,20 Metern. Sie fasste 374 Kubikmeter Wasser und wurde durch die Dachfläche von 813 Quadratmetern gespeist. Die Zisterne konnte nach heutigen Berechnungen 300 Mann mit einem Verbrauch von fünf Litern pro Mann und Tag sowie zehn Großtiereinheiten zu 40 Litern ungefähr sechs Monate lang versorgen.

Obwohl der Almkanal in Sichtweite war, konnte von dort kein Wasser bezogen werden. Und trotz Almkanals konnte die Versorgung der Stadt mit Wasser nicht dauerhaft gesichert werden. Obwohl in der Stadt der Wasserbedarf mit drei bis fünf Litern täglich pro Person vergleichsweise gering war, so mussten dennoch zusätzlich Zisternen, Zieh- und Leierbrunnen genutzt werden. Das war jeweils Privatangelegenheit der Bürger. Öffentliche Brunnen waren rar, trugen aber ebenfalls einen Teil zur Versorgung bei.

Denn der Wasserbedarf war vor allem wegen der Tierhaltung hoch. Pferde, Ochsen und Esel wurden als Trag-, Zug- und Arbeitstiere gebraucht. Allein im erzbischöflichen Hofmarstall waren 150 Pferde untergebracht, jedes einzelne benötigte täglich 40 Liter Wasser. Obwohl die Tiere der Bürger zum Tränken an die Salzach geführt wurden, hat sich manch freilaufendes Tier, trotz Verbotes, an den Wassertrögen und Pferdeschwemmen gelabt.