Knapp 80 Prozent Biomasse-Verlust bei Fluginsekten in nur 25 Jahren. Dieses erschreckende Ergebnis der "Krefeld"-Studie (2017) über das schwindende Insektenaufkommen in Teilen Deutschlands rüttelte auf - auch hierzulande.

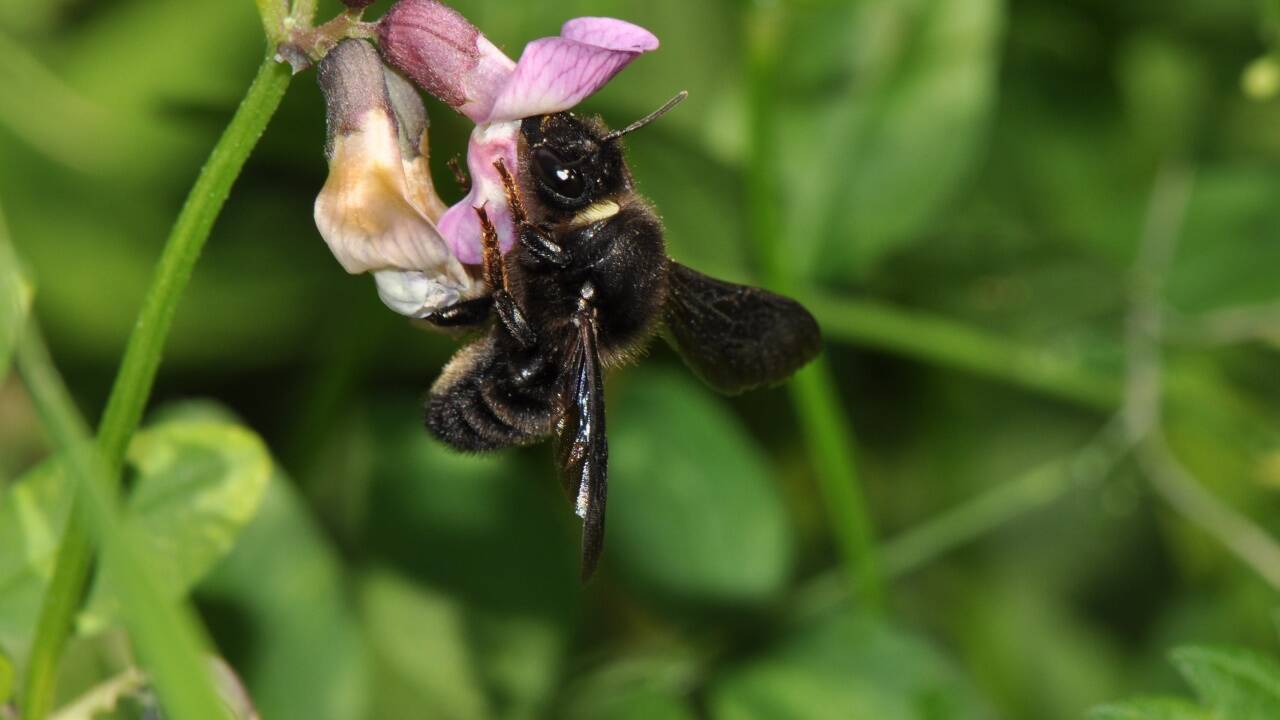

Den Bienen in ihrer Bestäuberfunktion wird seither großes Augenmerk geschenkt. Zwei Salzburger Biologen beobachten die Schwarze Mörtelbiene am Mönchsberg seit vielen Jahren. Ihre Besonderheit ist, dass sie Nester aus Mörtel, Speichelsekreten und Erde frei an Felsen oder großen Steinen baut - in Salzburg vorzugsweise auf dem Konglomeratgestein der nach Süden ausgerichteten Festungsmauern. Die Mörtelbiene gehört zur Gattung der Wildbienen und lebt, anders als Honigbienen, nicht in Stöcken. Als Futter bevorzugt sie die Pollen von Schmetterlings- und Lippenblütlern, also Pflanzen, die nicht vorrangig auf dem Speiseplan der Honigbienen stehen. "Auf diese Weise tragen die Mörtelbienen besonders zur Artenvielfalt bei", sagt Martin Schlager. Er ist freiberuflicher Bestäubungsökologe und betreibt das Mörtelbienen-Projekt mit Johann Neumayer.

Für ihr Engagement wurden sie soeben beim Grand Prix der Biodiversität ausgezeichnet - dem bisher größten Biodiversitätswettbewerb Österreichs. Ihr Projekt erhält 5000 Euro.

Neumayer sieht in der Mörtelbiene ein "Relikt aus alten Zeiten", in denen die Salzach noch unreguliert war. "Heute fehlen ihr genau diese Verbreitungswege. Das schönste Biotop nützt nichts, wenn das Netz nicht funktioniert und deshalb kein genetischer Austausch mehr erfolgt", sagt Neumayer. Kleine Bestände von Tieren könnten immer einmal verschwinden, aber bei einem funktionierenden Netz siedeln sich die Arten wieder an. Was die Biene - und mit ihr eine ganze Gruppe von Tieren - jetzt braucht, sind ein erhöhtes Blütenangebot und Wanderkorridore. Bis die Bienen Mitte Mai wieder ausfliegen, will man Pflanzen wie Vogelwicke, Wiesenplatterbse, Hornklee oder Saat-Esparsetten angesetzt haben.

Die Lage ist prekär: Das Vorkommen der Salzburger Mörtelbiene hat sich bestandsbedrohend auf einige Dutzend Tiere im Bereich von Mönchsberg und Rainberg reduziert. Die bayerischen Vorkommen sind gänzlich erloschen. In Österreich tritt sie im Osten und Süden etwas häufiger auf. Im Bundesland Salzburg soll es die Bienen noch auf dem Georgenberg in Kuchl (ältere Beobachtungen) geben. Eine aktuelle Erhebung im Auftrag des Magistrats bestätigte 2019 die eingeschränkte Verbreitung.

Die Stadt befürwortet es, wenn sich Fachleute in die Aufwertung von Lebensräumen einbringen. Martin Lechleitner von der Naturschutzabteilung sieht seinen Auftrag jetzt darin, den Kontakt zu den Grundbesitzern und Bergputzern herzustellen. Auch die Pfadfinder zeigen sich dem Thema aufgeschlossen. Außerdem wollen die Biologen, unter Umständen mithilfe der Bergputzer, die Mörtelnester am Mauerwerk ausfindig machen - eine schwierige Aufgabe, wie Schlager aus leidvoller Erfahrung weiß. Die Standorte zu kennen, um sie dann bei Mauerreinigungen vor Zerstörung zu bewahren, sei aber enorm wichtig. Langfristiges Ziel ist es, einen genetischen Austausch mit einer anderen Population zu schaffen. So könnte der kleine Salzburger Bestand nicht nur erhalten werden, sondern mit Glück sogar wieder wachsen.

Die Mörtelbiene vom Mönchsberg

Das Tierchen ist 14 bis 18 Millimeter groß, schwarz behaart und Bauchsammlerin - anders als die Honigbiene (Beinsammlerin).

Kennenlernen

Zum Vormerken: Am Mittwoch, 8. Juni, laden Johann Neumayer und Martin Schlager zur Mörtelbienen/Wildbienen-Führung über den Mönchsberg ein. Treffpunkt: 16.30 Uhr, Müllner Kirche.