Projekt Sepp-Forcher-Hütte

Das Projekt Sepp-Forcher-Hütte ist eine geplante Hütte im Kärntner Glocknergebiet.

Über das Projekt

Im Frühjahr 2022 klagte der Österreichische Alpenverein die Großglockner Hochalpenstraßen AG (GROHAG), den Erhalter des Naturlehrwegs. Der Umweltdachverband und der Naturschutzbund forderten eine sofortige Absage des "Gaststätten-Projekts" der GROHAG im Sonderschutzgebiet Gamsgrube. Es geht um ein 1936 enteignetes Grundstück im Nationalpark Hohe Tauern. Die Ursache ist aber der geplante Bau einer Schutzhütte im Sonderschutzgebiet. Die Bezeichnung für das Projekt lautete ursprünglich "Schutzhütte Gamsgrube".

Der größte Teil der Schutzhütte soll aus optischen Gründen und um vor Steinschlag sicher zu sein, in den Hang hineingebaut werden. Neben einer Informationsstelle des Nationalparks sind Toilettenanlagen, je 25 Sitzplätze innen und auf der Terrasse sowie acht Notbetten vorgesehen. GROHAG-Direktor Johannes Hörl sagt, von einem Ausflugsgasthaus könne keine Rede sein. Es werde höchstens eine kleine Karte geben. Bei der Schutzhütte handle es sich um einen Ersatz für die alte Hofmannshütte des Alpenvereins, die nur 50 Meter entfernt stand und 2016 abgerissen wurde. Bis dahin hatte der Alpenverein selbst versucht, einen Neubau auf die Beine zu stellen. Als die Finanzierung nicht gelang, entschied man sich, die Fläche "der Natur zurückzugeben".

In der Schutzhütte sollen die Wanderer bei einem Schlechtwettereinbruch unterkommen. Zu diesem Zweck sei laut Kärntner Nationalparkgesetz auch ein Bau im Sonderschutzgebiet möglich, ebenso wie für die Besucherlenkung und -information. Der Alpenverein ist der Meinung, dass das Grundstück, auf dem die GROHAG bauen will, dem ÖAV gehört, obwohl die GROHAG im Grundbuch steht, und hatte geklagt.

Der Präsident des ÖAV Andreas Ermacora sagt, der ÖAV sei 1936 enteignet worden. "In den Urkunden war zunächst nur von 11 000 Quadratmetern die Rede, ins Grundbuch kamen dann aber 36 000. Auch die GROHAG konnte keine Urkunde vorlegen, die die 36 000 belegen. Das wollen wir gerichtlich klären lassen."[1]

Gerichtsverfahren seit 2022

Im Sommer 2024 lief mittlerweile bereits zwei Jahren ein Verfahren am Landesgericht Klagenfurt zwischen der GROHAG und dem Dachverband des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV). Die GROHAG will im Bereich der Gamsgrube, zu der der seit 2020 wegen Steinschlaggefahr gesperrte Gamsgrubenweg führt, eine Schutzhütte, die Sepp-Forcher-Hütte in Erinnerung an Sepp Forcher, bauen. Der Alpenverein ist aus Naturschutzgründen dagegen und hatte Klage eingebraucht. Im Zentrum des Verfahrens steht der Grund, auf dem die Hütte entstehen soll. Sowohl der ÖAV als auch die GROHAG erheben einen Besitzanspruch und verweisen auf dementsprechende Eintragungen im Grundbuch. Ende Juni 2024 fand am Gericht die letzte Verhandlung statt. Nun erwarten beide Seiten das Urteil.

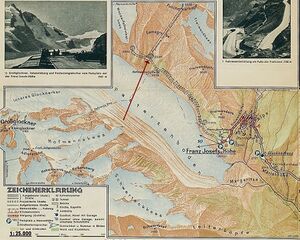

Die Ursprünge des Rechtsstreits reichen bis in die 1930er-Jahre zurück. Unmittelbar nach der Eröffnung der Großglockner Hochalpenstraße 1935 hatte ihr Erbauer Franz Wallack weitere Pläne. Unterstützt wurde er dabei vom Salzburger Landeshauptmann Franz Rehrl. Heute endet die Gletscherstraße zum Pasterzengletscher auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Wallack plante, die Straße parallel zur Pasterze bis zur Gamsgrube zu verlängern. Von dort sollte eine Seilbahn auf den Fuscher-Kar-Kopf (3 331 m ü. A.) gegenüber dem Großglockner gebaut werden. Das löste sofort heftige Proteste aus, unter anderen vom Alpenverein, dem seit 1918 der Grund gehörte. Die Kärntner Landesregierung stellte die Gamsgrube in der Folge unter Naturschutz. Dennoch genehmigte das Verkehrsministerium 1936 zumindest einen Promenadenweg zur Gamsgrube. Der Alpenverein wurde dafür enteignet. Die Vermessung der enteigneten Fläche erfolgte erst nach der Fertigstellung des Weges im Sommer 1938. Sie ergab 11 535 Quadratmeter. Das wurde in das Hauptbuch des Grundbuchs eingetragen, aber nicht in den Kataster, der die Basis für das Grundbuch ist. Im Hauptbuch finden sich unter anderem die Fläche und die Besitzer. Im Kataster sieht man die genaue Lage des Grundstücks und die Grenzen.

Die Nationalsozialisten erteilten den Seilbahnplänen auf den Fuscher-Kar-Kopf eine Absage. Nach dem Krieg holte sie Wallack aber wieder aus der Schublade. Er teilte dem ÖAV 1950 mit, dass er 1951 zu Studienzwecken eine Materialseilbahn und drei Jahre später eine Personenseilbahn zu bauen gedenke. Der ÖAV protestierte erneut. Wallack fand auch bei den Ländern Kärnten und Salzburg keine Unterstützung mehr. Im Zuge des neuen Anlaufs hatte Wallack, wie vermutet wird, die Vermessung einer durch Grenzsteine markierten Grenzlinie oberhalb des Wegs in Auftrag gegeben, die 1955 erfolgte. Es handelte sich um den geplanten Standort der Talstation, wo nun die Hütte Platz finden soll. Bei der Vermessung von 1955 war die enteignete Fläche von 11 535 auf 36 207 Quadratmeter angewachsen. Das wurde dieses Mal in den Kataster eingetragen, aber nicht in das Hauptbuch. Wie die zusätzliche Fläche zum Eigentum der GROHAG wurde und wie es zur Vermarkung mit Grundsteinen kam, dazu wurden bisher keine Dokumente in den Archiven gefunden. Das Gericht muss nun entscheiden, welche der sich widersprechenden Eintragungen von 1938 und 1955 richtig ist, und wem die zusätzliche Fläche gehört. Die ursprüngliche Parzelle ist für eine Hütte zu schmal.

Die Gamsgrube ist seit 1986 wegen ihrer einzigartigen Natur ein Sonderschutzgebiet des Nationalparks Hohe Tauern, das nicht betreten werden darf. Die umstrittene Fläche grenzt an das Sonderschutzgebiet. Der Alpenverein und andere Naturschutzorganisationen sehen es durch eine Hütte gefährdet. Liliana Dagostin, Leiterin der Abteilung Raumplanung und Naturschutz beim ÖAV, sagt, es sei nicht nachvollziehbar, wie es zur Vergrößerung der Fläche gekommen sei. Der Alpenverein sei niemals darüber informiert worden. Dagostin ist guter Dinge, dass das Gericht für den Alpenverein entscheidet. Wenn nicht, sei auch noch eine nationalparkrechtliche Bewilligung notwendig. Da es sich um ein Natura-2000-Gebiet handle, gebe es eine Naturverträglichkeitsprüfung. Im Verfahren hätten alle anerkannten Naturschutzorganisationen Parteistellung.

Der Vorstand der GROHAG, Johannes Hörl, ist ebenfalls optimistisch. Er sehe die Sache ohne Emotionen. Die GROHAG gehe seit über einem halben Jahrhundert davon aus, dass die Fläche ihr gehöre, und betreue sie. Es gäbe mehrere Zeugen, die aussagten, dass seitens des ÖAV in den letzten Jahrzehnten die Grenze nie beanstandet wurde. Gehe das Verfahren gegen die GROHAG aus, werde er sich bemühen, zusammen mit dem Alpenverein eine andere Lösung für diesen Bereich zu finden. Wenn das nicht möglich sei, so hoffe er, dass sich der ÖAV in Zukunft vor Ort nicht zur Gänze aus der Verantwortung nehme.

Im März 2025 ergeht ein Urteil zugunsten der GROHAG

Das Landesgericht Klagenfurt hat zum Akt Österreichischer Alpenverein gegen Großglockner Hochalpenstraßen AG (GZ 49 C 8/22z) sein Urteil gefällt und die vom ÖAV gegen die GROHAG, vertreten durch die Finanzprokuratur, erhobene Klage zur Feststellung der Grundeigentümerschaft zum Großteil abgewiesen sowie das Eigentum der GROHAG am ‚Gamsgruben‘, so wie in der Katastermappe seit der Neuvermessung im Jahr 1955 dargestellt, bis zum Km 24,30 bestätigt.

Das LG Klagenfurt begründete die Abweisung des großteils der ÖAV-Klage im Wesentlichen damit, dass die GROHAG die (lediglich aus Sicht des ÖAV) strittigen Flächen, deren Erwerbsgrundlagen aus den Jahren 1935 und danach aufgrund der Wirren dieser Zeit teilweise nicht mehr nachvollziehbar sind, aufgrund der über Jahrzehnte vorhandenen Markierungen und Grenzsteine in Verbindung mit der jahrzehntelangen gutgläubigen Inanspruchnahme sowie der Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen (mit Ausnahme zweiter Unterstand bis Wasserfallwinkel) jedenfalls ersessen hat.

Die vom ÖAV durch nichts zu beweisenden Behauptungen, die GROHAG und ihre Mitarbeitenden wären bei der Nutzung der ersessenen Flächen im Verlauf der letzten Jahrzehnte nicht redlich gewesen und hätte die Grenzsteine arglistig im Zuge der Vermessung im Jahr 1955 ersetzt, hat das Gericht überzeugend mit dem Hinweis verworfen, dass ein derartiger ‚Verheimlichungsplan‘ nicht nachweisbar ist, außerdem hätte es der Mittäterschaft der Behörden (Vermessungsamt, Grundbuchsbericht udgl) bedurft, was ebenso nicht zu beweisen war und der menschlichen Denklogik widerspricht, zumal davon auszugehen ist, dass das Grundbuchsgericht oder das Vermessungsamt den ÖAV von allfälligen einseitigen Vorgängen verständigt hätte.

Zitat GROHAG: Dr. Johannes Hörl, Alleinvorstand der GROHAG:

Wir können mit dem Gamsgrubenweg-Urteil sehr gut leben und werden nicht in die Berufung gehen. Wir wollen deeskalierend und positiv wirken, daher bleibt unsere Hand zum Österreichischen Alpenverein (ÖAV) ausgestreckt. Wir hoffen auf gute gemeinsame Lösungen für viele weitere Projekte in den Hohen Tauern, in der Glockner-Gruppe und auch am Gamsgrubenweg.“

Nach Rechtskraft des Urteils und nach Beendigung des durch den ÖAV angestrebten Gerichtsverfahrens, wird sich Vorstand Johannes Hörl mit dem ÖAV-Präsident Dr. Wolfgang Schnabel zusammensetzen, um wieder einen positiven und gemeinsamen Weg für zukünftige Projekte zu finden.

Literatur

- "Großglockner Hochalpenstraße: Zur Geschichte eines österreichischen Monuments"

- "Die Großglockner Hochalpenstraße Erbe und Auftrag"

Quellen

- www.sn.at, 3. Juli 2024: "Tauziehen um eine Sepp-Forcher-Hütte: Gericht entscheidet über Hüttenplan im Nationalpark", ein Beitrag von Anton Kaindl

- Aus dem Artikel "Naturlehrweg Gamsgrube" umkopierte Teile vom Beginn der Rechtsstreitigkeit

- Presseaussendung der Großglockner Hochalpenstraßen AG, Marketing & Öffentlichkeitsarbeit, am 13. März 2025