Projekte der Großglockner Hochalpenstraßen AG

Die Projekte der Großglockner Hochalpenstraßen AG sorgten bis 1938 für große Aufregungen zwischen Wissenschaftlern im Umkreis des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins und Technikern, die im Auftrag der Großglockner Hochalpenstraßen AG verschiedene Projekte im Bereich der Gamsgrube verfolgten.

Einleitung

Bei den dann letztlich nicht realisierten Projekten handelte es sich um

- die Verlängerung der Gletscherstraße vom Parkplatz Freiwandeck in die Gamsgrube

- eine Personenseilbahn auf den Fuscher-Kar-Kopf

- eine Personenseilbahn auf die Adlersruhe

2024 wurde ein weiteres Projekt bekannt, das Projekt Sepp-Forcher-Hütte.

Über die nicht realisierten Projekte

Bereits 1918 hatte der Villacher Holzindustrielle Albert Wirth 41 km² Ödland um die Pasterze gekauft und dem Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein geschenkt mit der Auflage (...) für ewige Zeiten als Naturschutzgebiet der spekulativen alpinen Fremdenindustrie zu entziehen. Das war der Grundstein für den heutigen Nationalpark Hohe Tauern.

Im Juni 1933 suchte die Kärntner Landesregierung im Handelsministerium um die Bewilligung für eine Seilbahn von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe zur Adlersruhe an, die mit 3 454 m ü. A. nur wenige hundert Meter unterhalb der beiden Glocknergipfel (3 770 und 3 798 m ü. A.) steht. Das Land Kärnten befürchtete, dass mit der Fertigstellung der Scheitelstrecke der Glocknerstraße die Besucher im Land Salzburg bleiben könnten und Kärnten Einbußen im Fremdenverkehr erleiden könnte und hoffte, mit dieser Seilbahn den Abfluss zu mindern. Mit der Erteilung der Bewilligung des Ministeriums im Juli 1933 begann ein Streit zwischen dem Alpenverein und dem Land Kärnten. Der Widerstand führte, zusammen mit einem Einwand der Wirtschaftlichkeit dieser Seilbahn seitens des Finanzministers, noch im Herbst 1933 zum Ende diese Planes.

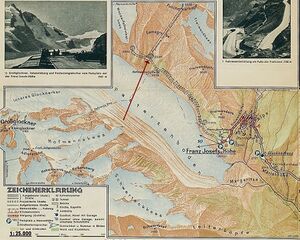

Ebenfalls 1933 hatte der Salzburger Landeshauptmann Franz Rehrl ein Projekt einer Seilbahn von der Gamsgrube auf den Fuscher-Kar-Kopf vorgestellt. Rehrl war davon überzeugt, dass eine Seilbahn in derartig hochalpiner Lage mit Ausblick über die höchsten Berge Österreichs eine einmalige Touristenattraktion wäre (...) als österreichisches Gegenstück zur Bahn auf das Jungfraujoch (Schweiz). Rehrl wollte dazu auch die Gletscherstraße in die Gamsgrube verlängern.

Es kam zu heftigen Wortduellen zwischen Vertretern der Lobby der Automobilisten, deren es zu jenem Zeitpunkt rund drei Millionen im Deutschen Reich gab, und den Vertretern des Alpenvereins, der "nur rund 300 000 Mitglieder" zählte. Aber die Ministerien in Wien wollten nicht wieder Geldmittel zur Verfügung stellen und gaben Rehrl eine Absage. Rehrl war zwar beleidigt, versuchte aber in Einzelgesprächen mit Regierungsmitgliedern doch noch seine Straßenverlängerung und den Bau der Seilbahn zu bekommen.

Mittlerweile hatte das Land Kärnten am 1. Juli 1935 den Grundbesitz, den Wirth dem Alpenverein geschenkt hatte, zum Naturschutzgebiet erklärt. Am 1. August 1935, zwei Tage vor der Eröffnung der Scheitelstrecke (und damit der gesamten Großglockner Hochalpenstraße), konnte Rehrl bei einer Besichtigung vor Ort mit Handelsminister Fritz Stockinger diesen dann doch noch zu einem sehr abgespeckten Projekt überreden. Er erhielt die Genehmigung zur Verlängerung der Gletscherstraße um 550 Meter vom derzeitigen Endpunkt Parkplatz Kaiser-Franz-Josefs-Höhe II bis zum Freiwandeck sowie für die Errichtung eines Fußweges von 2 300 m mit einer Breite von zwei Metern vom neuen Endpunkt Parkplatz Freiwandeck durch die Gamsgrube bis zum Wasserfallwinkel.

Aber der Grundbesitzer, der Deutsche und Oesterreichische Alpenverein, weigerte sich, den nötigen Grund dafür abzutreten. Daraufhin wurde er am 28. Juli 1936 enteignet. Dieser erhob zwar Beschwerde beim Bundesgerichtshof, die jedoch abgelehnt wurde. Für den mittlerweile in Bau befindlichen Weg wurden jedoch strenge Auflagen erteilt.

Der Weg wurde als "Promenadenweg zum Wasserfallwinkel" am 28. Juni 1937 von Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg eröffnet und erhielt am Tag seiner Eröffnung von Rehrl den Namen "Kanzler-Schuschnigg-Weg". Heute heißt der Weg Naturlehrweg Gamsgrube.

Ende 1937 schien es so, als stünde der Baubeginn für die Seilbahn auf den Fuscher-Kar-Kopf unmittelbar bevor. Rehrl hatte mittlerweile Sponsorengelder aufgetrieben und durch die Benennung des Weges nach Bundeskanzler Schuschnigg fühlte sich dieser sichtlich geschmeichelt. Aber nun kamen Bedenken vom Finanzminister, der die Seilbahn durch eine private Gesellschaft errichten lassen wollte, an der die GROHAG nur minimal beteiligt sein sollte. Dann kam der Zweite Weltkrieg und anschließend versuchte die GROHAG in den 1950er-Jahren nochmals die Finanzierung der Seilbahn auf die Beine zu stellen. Doch letztlich wurde dieses Seilbahnprojekt fallengelassen.

Weiteres nicht realisiertes Projekt

Bereits lange vor dem Bau der Großglockner Hochalpenstraße gab es die Projekte einer kombinierten Eisenbahn und Seilbahn auf den Großglockner. Sie blieben ebenfalls nur Projekte.

Weblinks

- ANNO, "Innsbrucker Nachrichten", Ausgabe vom 2. September 1936, Seite 6: "Doch Seilbahn auf den Fuscherkarkopf]]

- ANNO, "Der Tag", Ausgabe vom 19. Dezember 1936, Seite 3, über die Bewilligung des Ministeriums zum Bau der Seilbahn

- ANNO, "Salzburger Nachrichten", Ausgabe vom 20. Juli 1950, Seite 3: "Seilbahn auf 3300 m Höhe"