Unglücke in der Glocknergruppe

Dieser Artikel berichtet über Unglücke in der Glocknergruppe.

Allgemeines

Alpinunfälle kommen seit Beginn der Geschichte des Alpinismus in den Salzburger Bergen immer wieder vor. Dieser Artikel berichtet von Bergtragödien in der Glocknergruppe in den Hohen Tauern.

Die Bergtragödien

1886

Markgraf Alfred Pallavicini durchstieg 1876 als Erster die nach ihm benannten Eisrinne, die Pallavicinirinne,) an den Nordabstürzen des Großglockners. Zehn Jahre später, am 26. Juni 1886, verunglückte er mit seiner Seilschaft in dieser abschreckenden Glocknerwand, als eine abbrechende Wächte die Seilschaft mit sich riss. Pallavicini überlebte als einziger den Absturz, doch man fand ihn erst eine Woche später tot im Spaltengewirr der Pasterze in einer Spalte kauerend: seine Nasenpartie war völlig zertrümmert und es fehlte ihm ein Auge.

1927: Bergung erfrorener Touristen

Von der im Kapruner Tal gelegenen Orglerhütte unternahmen am 6. Juni 1927 eine Frau und ein Mann über das in der Glocknergruppe gelegene Riffltor eine Hochgebirgstour. Infolge großer Neuschneemengen war der Aufstieg sehr beschwerlich und die beiden kamen bereits am Riffltor erschöpft an. Dort wurden sie von zufällig nachkommenden Skifahrern eingeholt, die ebenfalls schon stark ermüdet waren. Sie begleiteten die beiden noch ein Stück, dann brach ein Sturm los. Die beiden Touristen konnten vor Erschöpfung nicht mehr weiter. Die Skifahrer hoben eine Schneegrube aus, in die sich die beiden legten, um besser gegen die Wucht des Sturmes geschützt zu sein.

Die Skifahrer verließen die beiden, um von der Oberwalderhütte Hilfe zu holen. Mittlerweile war es Nacht geworden. Obwohl der Hüttenwart und mehrere Skifahrer aufmachten, um die beiden Touristen zu bergen, konnten sie diese nicht mehr finden. Erst am nächsten Morgen wurden sie, bereits erfroren, gefunden. Sie wurden dann nach Heiligenblut ins Tal gebracht. Bei den beiden soll es sich um Adolf Brachmann und Fräulein Theresia Steppan aus Wien gehandelt haben ([1]

1932

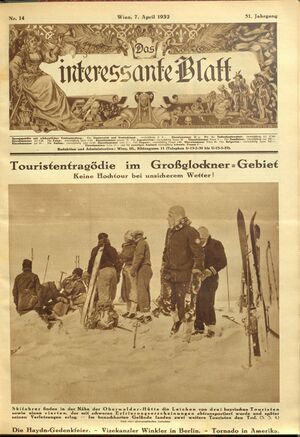

März: Vier Todesopfer am Großglockner

Eine fünfköpfige Touristengruppe, vier Herren und eine Frau, war am 20. März 1932 von Heiligenblut aus zu einer Bergtour aufgebrochen. Sie kam über das Glocknerhaus zum Pasterzenboden. Zunächst wollte man zum Kaiser Franz Josef Haus gehen, aber in einem plötzlich losbrechenden Schneesturm und Nebel verloren die Teilnehmer die Orientierung und gingen in Richtung Oberwalderhütte. Hans Kargerer trennte sich von seinen Begleitern, die überhaupt nicht mehr vorwärts kamen. Er schleppte sich, im Schneesturm herumirrend in die Nähe des Berghotels Moserboden, wo er zusammenbrach und bewusstlos liegenblieb. Seiner Aussage nach war er so hilflos zwei Tage und zwei Nächte im Schnee gelegen, bis er am 23. März von Einheimischen gefunden und auf die Oberwalderhütte gebracht wurde.

Bis zum 26. März konnten die Leichen der vier noch nicht geborgen werden. Die Quelle schreibt "zweifelos liegen in diesem Gebiet zwischen dem Riffltor und der Oberwalderhütte noch vier Leichen [..] Bisher konnten die Leichen noch nicht geborgen werden und, da die Schneeverhältnisse sehr schlecht sind - es herrscht in den Höhen wieder arger Sturm -, wird wahrscheinlich eine zweite Expedition zur Oberwalderhütte abgehen müssen."[2]

= April: Drei Lawinentote

Am 18. April 1932 waren der 21-jährige Hochschüler Kurt Wolf, der 23-jährige Hochschüler Ferdinand Neumann und der 29-jährige Spediteur Kalr Ohly, alle aus Wien, vom Kesselfall aus zum Moserboden aufgestiegen, von wo aus sie zur Oberwalderhütte wollten. Da sie weder am Moserboden noch in der Oberwalderhütte eingetroffen waren, vermutete man, dass sie von einer ein Kilometer langen, 40 bis 78 Meter breiten und acht bis zehn Meter hohen Lawine verschüttet wurden, die Suchmannschaften antrafen. Diese Lawine war zwischen dem Orglerboden und dem Moserboden abgegangen. Skispuren konnte man bis zum Lawinenkegel verfolgen. Das Wetter war an diesem Tag ungünstig. Es regnete und schneite und es bestand hohe Lawinengefahr.

Am 21. April stiegen unter Leitung des Gendarmerie-Rayoninspektors Hohenwallner von Kaprun zehn Männer zur Lawine auf. Die Suchaktion wurde durch schlechtes Wetter und Lawinengefahr stark behindert.[3]

1939: Zwei Tiroler in der Pallavicinirinne tödlich verunglückt

Im Juli 1939 ereignete sich ein schweres Bergsteigerunglück. Die beiden Tiroler Bergsteiger Erich Fuchs aus Innsbruck und Konrad Franz aus Hall waren als Reiseführer der Sektion Innsbruck des Deutschen Alpenvereins mit 18 Studenten zur Oberwalderhütte gekommen. Von dort wollten sie mit den Studenten auf den Großglockner.

Am Dienstag, den 11. Juli, waren sie bei der Oberwalderhütte angekommen, wo die Gruppe über Nacht blieb. Die beiden Tiroler wollten aber vorher noch alleine die Pallavicinirinne durchsteigen. Sie brachen gegen 22 Uhr auf und hinterließen die Nachricht, am nächsten Morgen um 07 Uhr wieder in der Oberwalderhütte zu sein. Als die beiden nicht zur vereinbarten Zeit zurück waren, begaben sich mehrere Alpinisten auf die Suche nach ihnen. Nachforschungen ergaben, dass die beiden jungen Männer am Mittwoch um etwa 09 Uhr vormittags 50 Meter unter der Glocknerscharte 500 Meter tief abgestürzt und an einer schwer zugänglichen Stelle liegengeblieben waren.

Aufgrund eines Mittwochnachmittag einsetzenden Schneesturms, der die ganze Nacht anhielt, konnte die Rettungsmannschaft erst am Donnerstag wieder aufsteigen. Bis Freitagabend konnte die Rettungsmannschaft wegen des vielen Neuschnees nicht zu den Verunglückten vordringen. [4]

1957

Unter dem Titel "Todesmarsch zum Wiesbachhorn" berichteten die "Salzburger Nachrichten" am Freitag, den 31. August 1957 von einer Bergtragödie, bei der fünf, Lehrer und Schüler, den Tod fanden. Eine aus zwei Erziehern und sechs Schülern bestehende Gruppe aus Wien wurde am Mittwoch, 29. August auf dem Weg von der Oberwalderhütte auf das Kaindlgrat von einem Wettersturz überrascht. Erst in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, des 30. August, traf die Alarmmeldung, dass diese Gruppe im Schneesturm jede Orientierung verloren hatte, bei der Gendarmerie in Zell am See ein. Überbringer waren Bergsteiger, die einige Zeit mit den Wienern gemeinsam gegangen, aber im Schneesturm von ihnen getrennt worden waren. Von den absteigenden Bergsteigern musste einer beim Abstieg zurückgelassen werden, wurde aber kurz nach der Alarmierung verletzt und erschöpft geborgen. Ein Pilot der aufgestiegenen Suchflugzeuge machte dann am Donnerstag Vormittag die Wiener in einem nur 200 m oberhalb der Heinrich-Hackel-Hütte aufgeschlagenen Biwak aus. Kurz darauf gelang es den Alpingendarmen und der Bergrettung, die Verbindung zu dem Biwak herzustellen. Zwei Schüler wurden noch mittags lebend geborgen, einer der Erzieher starb während des Abtransports an seinen schweren Verletzungen. Nur mehr tot wurden im Biwak zwei weitere Schüler und der andere Erzieher gefunden. In den Abendstunden gelang schließlich noch trotz des Schneesturms die Bergung eines weiteren Schülers. Ein Schüler wurde noch vermisst und dürfte auch den Tod gefunden haben.

Die beiden Erzieher waren bergerfahrene und verantwortungsbewusste Männer. Alle Vorkehrungen für die Bergtour waren tadellos und auch an der Ausrüstung war nichts auszusetzen gewesen. Bis Mittwoch Mittag war die Tour für die beiden Lehrer und die sechs Burschen ein Erlebnis, wie sie es sich erträumt hatten. Dann brach buchstäblich wie der Blitz aus heiterem Himmel ein verheerender Schneesturm los. Wie oben geschildert, trafen sie eine zweite Gruppe, die sie im Schneetreiben aber aus den Augen verloren. Die letzte Verbindung mit den Wienern bestand am Mittwoch um 18 Uhr. Rufe vom Kaindlgrat hallten in den Schneesturm.[5]

1959

Seit Sonntag, dem 16. August 1959, waren sieben junge Männer und zwei Mädchen im Bereich des Großen Wiesbachhorns als vermisst gemeldet, berichten die "Salzburger Nachrichten" in ihrer Ausgabe vom 18. August. Fünf junge Männer und zwei Mädchen waren um fünf Uhr in der Früh von der Heinrich-Hackel-Hütte aufgebrochen. Ein Teil wollte auf den Bratschenkopf und das Hochgruberkees. Die zweite Gruppe wollte zur Mainzer Hütte. Am Nachmittag machten sich ein Träger aus der Hackel-Hütte und dessen Freund auf die Suche nach der Gruppe, getrieben vom Gefühl, dass etwas passiert sei. Als bis 19 Uhr weder die Gruppe von der Früh noch die beiden Suchenden vom Nachmittag zurückgekehrt waren, wurde die Bergrettung verständigt. Die versuchte Suchaktion am Montag, 17. August, stellte sich als lebensgefährlich angesichts der Schneestürme, dichten Nebels und Windstärken um 9 dar und musste am Montag, 17. August eingestellt werden.[6] Am Dienstag, 18. August, konnten zunächst der Träger und sein Freund in einer Hirtenhütte unterhalb der Mainzer Hütte erschöpft und mit schweren Erfrierungen geborgen werden, einen Bergsteiger konnten die Suchmannschaften auf dem Kaindlgrat lebend bergen.[7] Am 18. August wurden dann auch noch die weiteren sechs Vermissten auf dem Hochgruberkees nur mehr tot geborgen.[8] Laut dem Träger, der die Bergsteiger noch am Sonntagnachmittag gefunden hatte, hätten alle jungen Leute überleben können, wären sie seinem Rat gefolgt und im Biwak geblieben. Dieses hatten die jungen Leute verlassen und so den Tod gefunden.

Quellen

- ↑ ANNO, "Salzburger Chronik", Ausgabe vom 10. Juni 1927, Seite 6

- ↑ ANNO, "Die Rote Fahne", Ausgabe vom 26. März 1932, Seite 7 und ANNO], "Salzburger Chronik", Ausgabe vom 25. März 1932, Seite 7

- ↑ ANNO, "Salzburger Chronik", Ausgabe vom 22. April April 1932, Seite 8

- ↑ ANNO, "Alpenländische Rundschau", Ausgabe vom 22. Juli 1939, Seite 8

- ↑ www.sn.at, Archiv der "Salzburger Nachrichten", Ausgabe vom 30. August 1957, Titelseite

- ↑ "Salzburger Nachrichten", 18. August 1959, Seite 5

- ↑ "Salzburger Nachrichten", 19. August 1959, Titelseite

- ↑ "Salzburger Nachrichten", 20. August 1959, Seite 7