Ich gehe in die Berge, um die Herrlichkeit der Werke Gottes zu bewundern und mich gründlich aufzuheitern und zu erholen." So begründete der Salzburger Theologieprofessor Peter Carl Thurwieser (1789-1865), Sohn eines Müllers in Kramsach bei Rattenberg, seine Lust am Bergsteigen. Als Alpinpionier bestieg er, weglos und ohne Landkarten, Dutzende bedeutende Gipfel zwischen Dachstein und Ortler, viele davon als Erster, sowie den Gaisberg sogar 480 Mal. Zudem verfasste er wissenschaftliche Arbeiten über Meteorologie.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zog es vorwiegend Bildungsbürger in die Berge. Um sich Mühe zu ersparen, konnten sie in Salzburg vor dem Glockenspiel vier Sesselträger engagieren, die sie in acht Stunden auf den Gaisberg und zurück trugen. Jeder Träger bekam dafür umgerechnet 30 Euro, das Achtfache eines durchschnittlichen Tagelohns. Ein Kilogramm Brot kostete damals 12 Cent, ein Kilogramm Butter 5 Euro. Thurwieser bedurfte weder der Träger noch der Nächtigung in der 1841 errichteten kleinen Hütte auf dem Gipfel.

So konnten städtische Romantiker den Sonnenaufgang erleben. Die Knechte der Zistelalm versorgten diese Genießer auf dem Gipfel am Morgen mit Viktualien.

Zahnradbahn erobert den Berg

1860 erreichte das Eisenbahnzeitalter Salzburg, elf Jahre später erregten die Schweizer mit einer Zahnradbahn auf die Rigi Aufsehen - eine touristisch erstrangige Zugnummer.

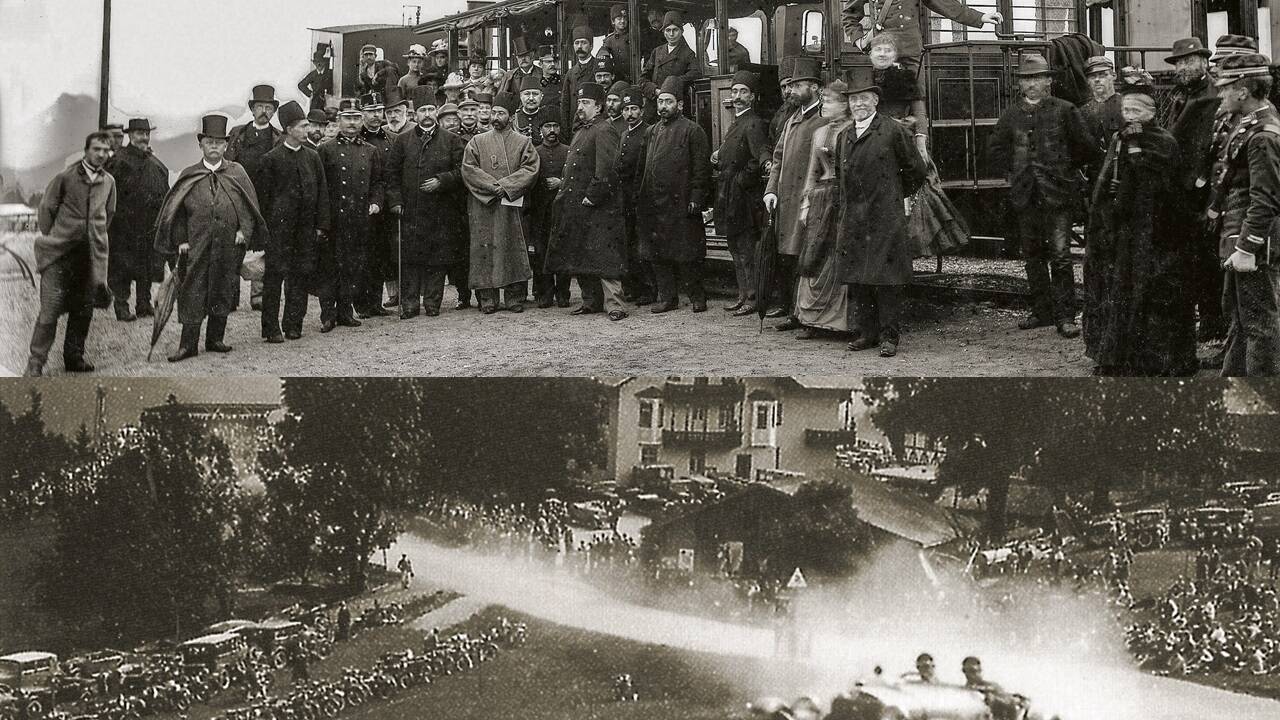

Diesem Beispiel eiferte Salzburg ab 1873 nach. Endlich dampfte 1887 die erste Zahnradbahn auf einen Gipfel der Monarchie. Sie schaffte die 5,3 Kilometer von der Talstation neben der Bahnstation Parsch über 846 Höhenmeter auf den Gaisberg mit 10 km/h in 45 Minuten. Eine Fahrt hin und zurück kostete umgerechnet 35 Euro. Zudem verlängerte man die Straßenbahn vom Äußeren Stein zur Haltestelle Parsch, damit sich Bergfreunde diesen langen Anmarsch sparen konnten.

So begann der touristische Gaisbergboom. Heute dient die Trasse der Gaisbergbahn als Anstieg auf den Gipfel mit grandioser Rundsicht - vom 140 Kilometer entfernten Großglockner im Süden bis zum Bayerischen Wald 130 Kilometer weit im Norden.

Frühe Gastronomie auf dem Gipfel

Bereits 1880 erkannten Salzburger Unternehmer das touristische Potenzial des Gaisbergs. Sie bauten auf dem Gipfel ein Hotel mit 50 Betten und boten den Salzburgern 1882 in einem Inserat ihre Leistungen: Suppen 1,50 Euro, Rostbraten 6,50, Kalbsschnitzel 6, eine Flasche Bier 2,50 und Nächtigung zwischen 10 und 20 Euro. 1885 verfügte das Hotel bereits über einen Telefonanschluss, dessen sich in jenem Jahr Erzherzogin Valerie bediente. Sie gab ein Telegramm an Kaiserin Sisi auf, das "allerhöchst derselben das Wohlbefinden ihrer Tochter meldete". Erste Pläne für eine Zahnradbahn bewogen den Fotografen Friedrich Pflauder 1883 zum Bau eines Hauses - mit einem Laden für Souvenirs und einem Fotolabor. Er lichtete die Passagiere der Zahnradbahn bei der Ankunft auf dem Gipfel ab und verkaufte ihnen vor der Talfahrt ein schönes Foto. Aus Pflauders Haus wurde der Gasthof Gaisbergspitze.

Die Gaisbergbahn transportierte schon im ersten Jahr 25.000 Touristen. Nach 40 unfallfreien Jahren und 1,3 Millionen Passagieren war eine Generalsanierung überfällig. Sie unterblieb und die Bahn wurde abmontiert, weil das junge automobile Zeitalter Straßen brauchte. Landeshauptmann Franz Rehrl begriff die touristische Bedeutung der wachsenden Motorisierung und setzte den Bau der ab Guggenthal 8,9 Kilometer langen Gaisbergstraße durch. 950 Arbeiter bauten sie in 362 Tagen - noch ohne Baumaschinen, also händisch, mit Krampen und Schaufel. Für diese am 16. Mai 1929 eröffnete erste Straße auf einen Ostalpengipfel erntete Rehrl international Beifall.

Segelfliegerei am Gaisberg

1930 entdeckten Segelflieger den Vorteil des Gaisbergs: Start 850 Meter über dem Tal, Landung auf dem kleinen Salzburger Flughafen, von dort brachten Pkw mit speziellen Anhängern Piloten und das zerlegte Flugzeug zurück auf den Gipfel zum nächsten Start. Die Starts erfolgten mit gespannten Gummiseilen - wie Steinschleudern. 2000 Starts im Jahresdurchschnitt platzierten das Flugzentrum Gaisberg auf Rang zwei hinter dem europäischen Spitzenreiter Rhön.

1939 endete alle Romantik auf dem Gaisberg. Da brannte das Hotel auf dem Gipfel ab, die Wehrmacht sperrte zu Kriegsbeginn das Gipfelplateau und errichtete dort eine streng geheime Forschungsstation für Funktelemetrie und ein deutsches Radar. Von diesen Einrichtungen überdauerte den Zusammenbruch von 1945 nur die Küchenbaracke, heute ausgestaltet zum gemütlichen Wirtshaus am Spitz, das wie eine Almhütte anmutet. Der Krieg würgte auch die Segelfliegerei ab, zumal Starts mit Seilwinden und Kleinflugzeugen im Tal ungleich weniger Aufwand verursachten. Die Tradition der Segelflieger setzten ab Anfang der 1970er-Jahre erst die Hängegleiter und dann die Paragleiter fort.

Erste Automobilrennen

Die Gaisbergstraße war auch als Rennstrecke konzipiert. Vier Monate nach der Eröffnung der Straße 1929 lockte das erste Gaisbergrennen die europäische Elite dieses Sports und 20.000 Zuschauer an. Von 1957 bis 1969 fand alljährlich das Rennen um den Großen Bergpreis von Österreich statt, das auch zur europäischen Bergmeisterschaft für Autos und Motorräder zählte und den Medien Töne höchster Begeisterung entlockte. Den Allzeitrekord fuhr 1967 Rolf Stommelen auf Porsche mit 3,39 Minuten. Das macht 142 km/h und dokumentiert den technischen Fortschritt, denn für den ersten Sieg 37 Jahre zuvor reichten 85 km/h.

Unheimliches Flugzentrum

Doch schon 400 Jahre vorher hatte der Gaisberg den Ruf eines unheimlichen Flugzentrums gewonnen. Da flogen nämlich Hexen und Teufel zu grässlichen Orgien ein. Sie mixten Hagelgewitter und vernichteten damit die Ernten der Christenmenschen im Tal. Zwar sah niemand je diese Hexen und Teufel, aber wer sonst sollte Hagelgewitter herbeizaubern?

Seit 1888 unterblieben solche Hexereien, denn das auf dem Gipfel errichtete Kreuz schreckt sie nachhaltig ab. Gleichwohl überfluten an schönen Wochenenden Autos den Gaisberg, weshalb die Straße ab der Zistelalm gesperrt wird. Eine Rache der Hexen und Teufel?