Der Beckenboden ist eines der meistunterschätzten Themen in der Medizin, sagt Thorsten Fischer, Primararzt an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der PMU in Salzburg. Obgleich mehr als die Hälfte aller Frauen - und durchaus auch zahlreiche Männer - unter einer Dysfunktion des Beckenbodens litten, sei es noch immer ein Tabuthema. "Für die Folgen einer solchen Dysfunktion, nämlich harn- oder stuhlinkontinent zu sein, schämen sich viele Menschen", sagt Fischer, "sie trauen sich nicht, sich helfen zu lassen, und ziehen sich aus ihrem sozialen Umfeld zurück." Seine Abteilung am Landeskrankenhaus habe sich ein klares Ziel gesetzt: das Thema Beckenboden zu enttabuisieren, Menschen die Scham zu nehmen - und sie dazu zu ermutigen, sich behandeln zu lassen.

Was und wo ist der Beckenboden?

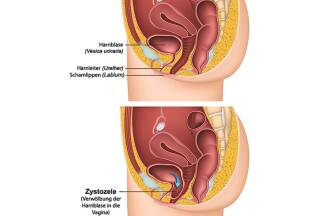

"Sehr vielen Menschen ist gar nicht klar, was genau der Beckenboden eigentlich ist und wo er sich befindet", sagt Christiane Schausberger, Ärztin am Landeskrankenhaus, die sich auf den Bereich Urogynäkologie und damit auf den Beckenboden spezialisiert hat. Es handle sich dabei um ein komplexes Gefüge aus Muskulatur, Faszien und Bändern, das den Bauch- und Beckenraum nach unten abschließe. Es sei dafür verantwortlich, die Organe im Bauchbereich hochzuhalten - darunter den Darm und die Harnblase. Nach Schwangerschaften, bei zu wenig Bewegung oder aber harter körperlicher Arbeit, bei Adipositas, genetischer Veranlagung für Bindegewebsschwäche und auch schlichtweg mit steigendem Alter könne dieses Gefüge schwächer werden. Eine der häufigen Folgen sei dann die Harninkontinenz. "20 Prozent aller Frauen bemerken schon in ihren 20ern die ersten Anzeichen einer solchen Inkontinenz, in den 40ern sind es schon mehr als die Hälfte", erklärt Schausberger.

Spezielles Training hilft

Eine weitere Folge des abgeschwächten Gewebes ist der Descensus: die Senkung der Beckenbodenorgane, die sich oftmals durch Unterbauchschmerzen bemerkbar macht, aber auch durch Schwierigkeiten beim Harnlassen und Stuhlgang. "Es kann sich anfühlen, als sei die Harnröhre wie ein Gartenschlauch zusammengezwickt", erklärt Schausberger. Seien die Probleme noch nicht zu weit vorangeschritten, lohne sich ein gezieltes Training des Beckenbodens. "Darauf sollte der Fokus liegen, solange sich Blase und Stuhl noch gut entleeren lassen." Für das Training gebe es spezialisierte Physiotherapeuten sowie urogynäkologisches Pflegepersonal - denn es handle sich keineswegs um klassische Fitnessübungen. "Zumeist müssen Patientinnen erst einmal hineinspüren, wo der Beckenboden genau ist und wie sich dieser überhaupt ansteuern lässt." Reiche dieses Training nicht mehr aus und sei die Senkung bereits zu fortgeschritten, sei eine Operation empfehlenswert. Diese jedoch empfehle sie einer Frau erst, wenn diese keinen weiteren Kinderwunsch mehr habe. Sei noch Nachwuchs geplant, so gebe es eine gute Zwischenlösung: Pessare. "Diese sind wie spezielle Tampons, die die Senkung des Beckenbodens nach oben halten. Mit diesen kann man sich eine Zeit lang behelfen." Elf Prozent aller Frauen mit Descensus lassen sich schließlich operieren.