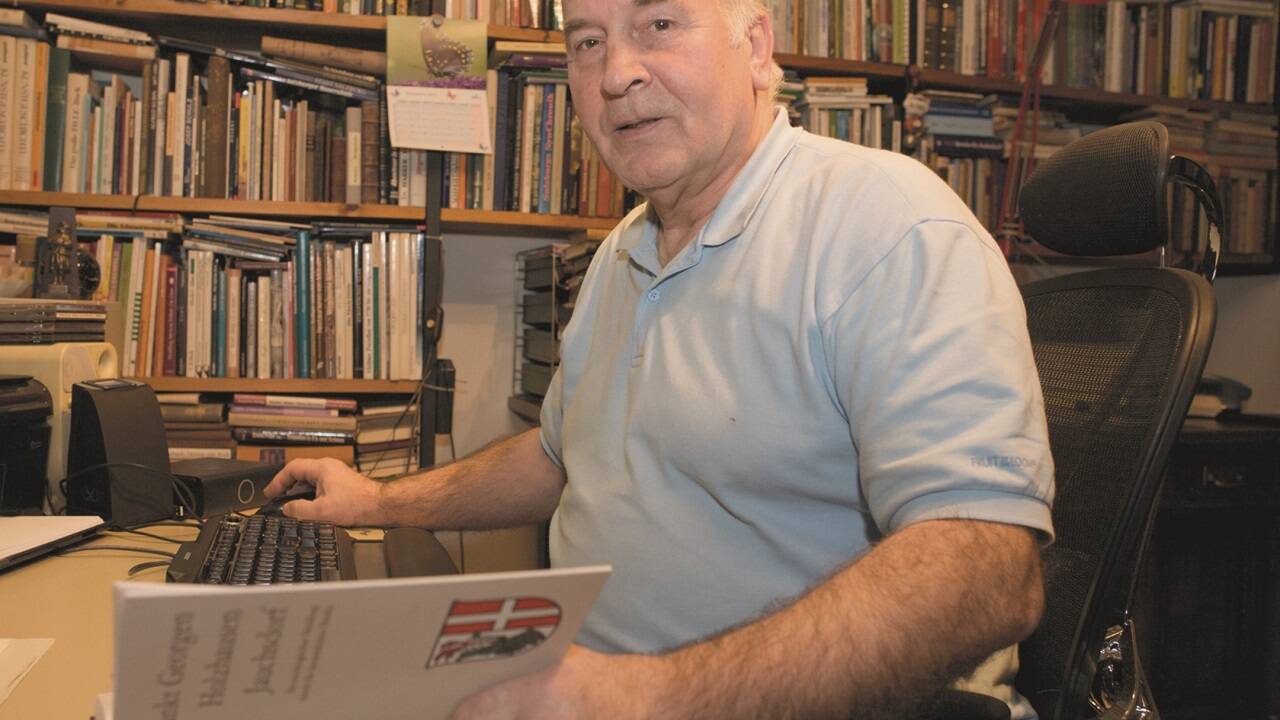

Noch nicht einmal 55 Jahre ist Bürmoos als selbstständige Gemeinde alt. Im Juli 1967 gegründet, ist sie die jüngste Gemeinde des Bundeslandes. Doch die Geschichte des Flachgauer Orts ist eine der am besten erforschten. Das liegt vor allem am Ur-Bürmooser Wolfgang Bauer und seinen zahlreichen Publikationen. Sein neuestes Buch "Leben und Tod im Moor - Bürmoos vor 1914" widmet sich vor allem der Geschichte der Torfstecher und Glasmacher, ihrer Familien und harten Arbeitsbedingungen.

Ahnenforschung ist ein Spezialgebiet Bauers und er hat in der eigenen Familie ein reiches Betätigungsfeld. Wie viele Bürmooser hat er Vorfahren aus Böhmen. Viele der Industriearbeiter kamen auch aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Italien.

Die Bewohner des großen Moorgebiets, das sich bis Ibm im oberösterreichischen Innviertel erstreckt, lebten und arbeiteten in einer eigenen Welt, die sich stark von der bäuerlichen Umgebung unterschied. Das machen auch die detaillierten, aus den Büchern der Pfarren der Region gewonnenen Forschungsergebnisse deutlich. "Gerade bei den ,Böhmen' hatten die Pfarrer und Kooperatoren oft erhebliche Mühen mit den Namen der Leute und deren Herkunftsortschaften, wie viele nachträgliche Korrekturen beweisen. Einige der Matrikenführer hatten offensichtlich auch eine Aversion gegen diese Leute im Moor. So gibt es Jahre, in denen als Herkunft nur Bürmoos stand, die Hausnummer war unwichtig. Auch bei den Berufsbezeichnungen stand oft nur Glasmacher, Torfarbeiter oder Taglöhner, während bei jedem Bauernkind dies sehr viel ausführlicher beschrieben wurde. Besonders deutlich tritt dies bei Todesfällen von unehelichen Kindern auf. Da sind manchmal nicht einmal die Eltern angeführt", heißt es in dem im Verlag Edition Tandem erschienenen Werk.

Wie nahe Leben und Tod beisammen lagen, kann ein Beispiel aus der Familie des 1946 geborenen Buchautors belegen. Sein Großvater Johann Bauer hatte zwei Mal geheiratet. Die erste Frau Maria, geb. Wallner, gebar in siebeneinhalb Jahren sechs Kinder. Nach dem sechsten, Maria, starb sie an Kindbettfieber, während das Mädchen überlebte. Die 1873 in Neugebäu im Böhmerwald geborene Frau wurde nur 31 Jahre alt. Mit seiner zweiten Frau hatte Bauers Großvater weitere neun Kinder.

Statistisch gesehen hatten die Glasmacher geringe Chancen, ihre Kinder erwachsen zu erleben. Sie erreichten im Durchschnitt nur ihren 39. Geburtstag, während die übrige Bevölkerung 54 Jahre alt wurde. So starben von der Gründung der ersten Glashütte 1872 bis zur Übersiedlung des Werks nach Nordböhmen 1913 in Lamprechtshausen und St. Georgen 68 Personen, die als Glasmacher ausgewiesen wurden, davon 31 an Lungentuberkulose und acht weitere an anderen Lungenkrankheiten.

Mit der Weitergabe der Glasbläserpfeife an den nächsten Kollegen in der drei bis fünf Männer zählenden Partie wurden auch Krankheitskeime übertragen. Eine weitere gesundheitliche Belastung ergab sich aus der beim Schmelzen des Gemenges (der Grundstoffe Quarz, Kalk und Soda) besonders hohen Temperatur von bis zu 1500 Grad und aus den entstehenden Gasen (nicht alles entwich durch den hohen Kamin). "Je nach gewünschter Größe der Glaswalze musste mit einem Gewicht von über 20 Kilogramm gearbeitet werden", so eine der Erkenntnisse.

Die geringe Lebenserwartung hat auch den erfahrenen 75-jährigen Heimatforscher noch einigermaßen überrascht. Früher hatte man das mittlere Sterbealter auf 42 Jahre geschätzt, sagt Bauer. Nun hat er die Daten sehr detailliert erhoben.

Das durchschnittliche Heiratsalter bei den Männern war 28,5 Jahre, bei den Frauen 25 Jahre. Viele ihrer Söhne und Töchter erreichten das sechste Lebensjahr nicht. Seuchen und beengte Wohnverhältnisse erhöhten generell die Zahl der Todesfälle.