Kein Bier am Heiligen Abend? Auch das noch, dachten vorige Woche wohl einige, als die Bierbrauer in Streik traten. Es war der bislang letzte Aufreger in einer Branche, die Salzburg seit ewigen Zeiten mitprägt. 1374 wurde die erste Brauerei erwähnt - und nein, es war nicht Stiegl. Aber dazu später.

"Beschwipst oder betrunken zu sein war damals normal"

Beginnen wir im sprichwörtlichen Rausch um den Gerstensaft, der rund um das Jahr 1900 seinem Höhepunkt zuwankte. Über 200 Liter pro Jahr becherte der Salzburger damals. Das ist doppelt so viel wie heute. Maßkrug und Stammtisch waren zur schunkelnden Einheit verwachsen - gepaart mit derben Sprüchen und schwindenden Sinnen. "Beschwipst oder betrunken zu sein war damals normal", sagt Harald Waitzbauer, ein Kenner des Bierlandes Salzburg und Stiegl-Chronist. Bierpaläste wie der Stieglkeller entstanden und Postkarten mit Biermotiven aus Salzburg wurden in alle Welt verschickt. Das Bier war richtig in Mode gekommen. Nicht nur beim einfachen Fußvolk, sondern auch in höheren Gesellschaftskreisen.

Abgeschüttelt war die bittere Armut, mit der Hungersnot von 1816. Halbwegs überwunden auch die Loslösung von Bayern und die Bindung an das verhasste Wien, das Salzburg lang mit Ignoranz und Nichtbeachtung strafte. 1816 war Salzburg österreichisch geworden.

Der erbitterte Konkurrenzkampf vernichtete viele kleine Brauereien

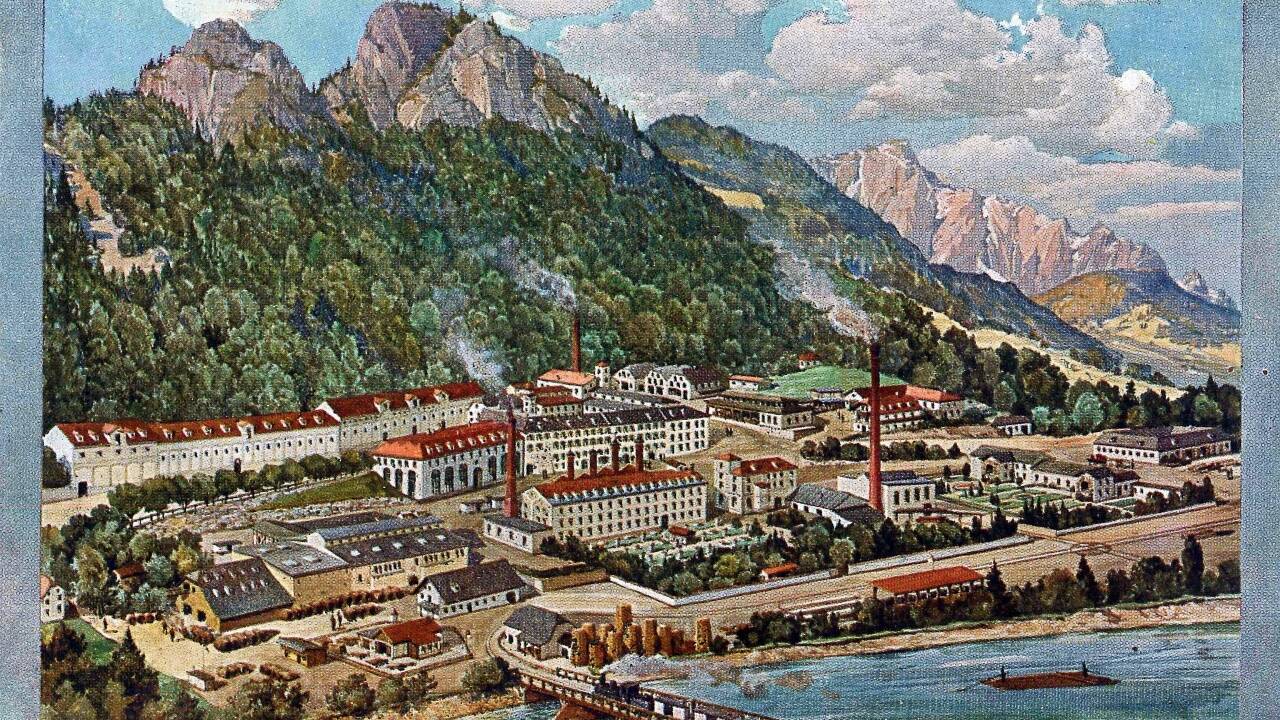

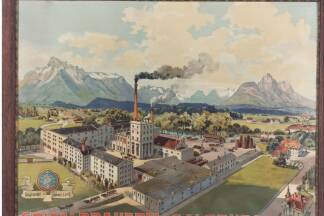

Die Eisenbahn rollte, erste Hotels eröffneten und der Bierstrom quoll sprichwörtlich über. Aus heutiger Sicht kaum noch zu glauben: 1890 war die Brauerei in Kaltenhausen der Gigant unter Salzburgs Brauereien. In Hallein braute man 105.600 Hektoliter, Stiegl kam erst auf ein Drittel davon. Der erbitterte Konkurrenzkampf sollte viele kleine Brauereien vernichten. Eben auch die erste, 1374 urkundlich erwähnte Brauerei: Das Schlammbräu in der heutigen Dreifaltigkeitsgasse versank in den Wirren des Ersten Weltkriegs für immer.