Berchtesgadener Salz (Chronologie)

Dieser Artikel gibt Auskunft über die Geschichte des Salzabbaus im Berchtesgadener Land.

Die Geschichte

Nachdem 1102 das Augustiner-Chorherrenstift Berchtesgaden gegründet worden war, erhielten 1156 die Berchtesgadener Stiftspröpste von Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1152 - 1190) das Forstrecht, die Grundlage der späteren Landeshoheit Berchtesgadens. Durch Fälschung (Interpolation) einer Abschrift dieser Urkunde erhielt die Propstei 1194 das "Bergregal" (Recht zur Ausbeutung der Bodenschätze), das üblicherweise dem Landesherrn (dem Herzog von Bayern) zustand.

Um 1180 begann ein kleines Bergwerk mit Saline am Gollenbach in der Nähe des heutigen Salzbergwerks Berchtesgade, das den lokalen Bedarf an Salz deckte. 1193/94 wurden an der Ostflanke des Tuval (Gutratberg) mit einer oberflächennahen Salzgewinnung auf vermeintlich Berchtesgadener Gebiet begonnen. Versotten wurde in Niederalm an der Königsseeache. Unsicherer Standort, da auf strittigem (schließlich erzbischöflichem) Territorium befindlich und zudem die Salzvorkommen bald erschöpft waren.

1211 wird die Saline Schellenberg erstmals erwähnt, die bis 1805 in Betrieb war. Von einem Bergwerk am Götschenberg (Berchtesgadener Seite des Gutratberges) führte eine Soleleitung zur Saline Schellenberg. Die Saline stellte das wirtschaftliche und finanzielle Rückgrat für Berchtesgaden dar, das die Ablösung vom Herzogtum Bayern und die Entwicklung zum eigenständigen Land ermöglichte. Der Salzexport (über die Königsseeache und Salzach) wurde jedoch vom Salzburger Erzbischof kontrolliert und mitunter behindert.

1306 wurde das Berchtesgadener Land erstmals als "Land" erwähnt. Im späten 14. Jahrhundert zwangen finanzielle Probleme die Propstei zu einer Verpfändung der Saline an Salzburg. Schließlich wurde das Berchesgadener Land von 1394 bis 1409 vom Salzburger Erzbischof besetzt. Danach blieb die Saline Schellenberg als Entschädigung für wiedererlangte Eigenständigkeit für fast eineinhalb Jahrhunderte an Salzburg verpfändet. Nach der vollständigen Tilgung der Berchtesgadener Schulden versuchte Salzburg den Schellenberger Export weiterhin zu steuern und zu erschweren.

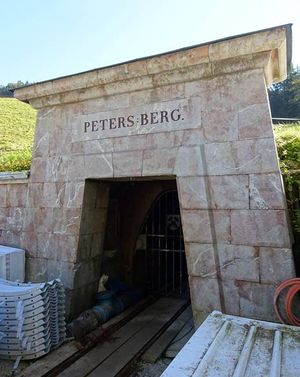

1517 der Petersbergstollen des Bergwerks Gollenbach angeschlagen, der noch heute in Betrieb ist. Eine Soleleitung führte zur Saline Schellenberg, ab 1564 auch zur neu erbauten Saline Frohnreuth. Die Ressourcen an Energie (Holz), Kapital und Personal liessen nur eine begrenzte Produktionskapazität zu. Der Export des Salzes über die Berchtesgadener Ache und die Salzach setzte das Wohlwollen des größeren Nachbarn Salzburg voraus.

1555 wurde der Hauptvertrag zwischen Berchtesgaden und Bayern geschlossen. Damit band Bayern die Berchtesgadener Salzproduktion an sich. Der Export erfolgte nun hauptsächlich über Hallthurm und Reichenhall nach Bayern.

Mit bayerischem Geld wurde 1564 eine neue Saline (Frohnreuth in der Nähe des heutigen Bahnhofs Berchtesgaden) errichtet, die bis 1927 in Betrieb war. Sole kam über eine Leitung vom Bergwerk Gollenbach. Die Fürstpropstei war auf lange Sicht zu einem wirtschaftlichen Satelliten des Herzogtums Bayern geworden. Dazu trug auch die wiederholte Installierung von Fürstpröpsten aus dem Hause Wittelsbach bei.

Im Zuge des "Salzkrieges" zwischen Bayern und Salzburg ließ 1611 der Salzburger Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau alle drei Exportwege sperren, da sie über salzburgisches Territorium führten. Herzog Maximilian von Bayern ließ daraufhin den Weg über Schwarzbachwacht ausbauen, womit die Berchtesgadener Salzausfuhr nach Bayern gesichert war.

1785 schloss Propst Johann Conrad von Schroffenberg wegen hoher Schulden der Propstei einen neuen Salzhandelsvertrag mit Bayern, der Berchtesgaden noch fester an das Kurfürstentum band. 1795 zwang die sich weiter verschlechternde finanzielle Situation Schroffenberg zu einer dauerhaften Verpachtung der Salinen Schellenberg und Frohnreuth, des Salzbergwerks und der Salinenwaldungen an Bayern.

1803 wurde die Fürstpropstei Berchtesgaden säkularisiert. Kurfürst Ferdinand III. von Toskana übernahm die Regierung in Salzburg, Eichstätt, Passau und Berchtesgaden.

1805 wurde die veraltete Saline Schellenberg geschlossen. 1806 fiel Berchtesgaden an Österreich und 1810 an Bayern.

1817 wurde die Soleleitung vom Salzbergwerk Berchtesgaden über die Schwarzbachwacht nach Reichenhall fertiggestellt. Alle südbayerischen Salinen – Berchtesgaden-Frohnreuth, Reichenhall, Traunstein, Rosenheim - waren durch die Soleleitung mit dem Berchtesgadener Bergwerk verbunden, die Produktion auf vier Standorte verteilt.

1912] schloss dann die veraltete Saline Traunstein. 1927 kam es zur Schließung der Saline Frohnreuth, 1958 zur Schließung der Saline Rosenheim und zur Konzentration der Salzproduktion auf Bad Reichenhall. 1961 ersetzte eine neue Soleleitung vom Salzbergwerk Berchtesgaden über Hallthurm nach Bad Reichenhall die Leitung über die Schwarzbachwacht.

Weblink

Quellen

- Manfred Feulner: Die berühmte Berchtesgadener Soleleitung, Berchtesgaden 1988

- Fritz Koller: Das Salzwesen in: Brugger, Dopsch, Kramml, Geschichte von Berchtesgaden, Band I., S. 737 ff.

- Johannes Lang: Drei Länder – Drei Strategien. Sole und Holz: Ressourcen als Mittel der Salinen-Konkurrenz in Bayern, Salzburg und Berchtesgaden, in: Association Internationale pour l'Historie des Alpes (Hg.), Les ressources naturelles, Zürich 2014

- Rudolf Palme: Salzwesen und Salinenwälder, in: Walter Brugger, Heinz Dopsch

- Peter Kramml: Geschichte von Berchtesgaden, Band II/1, S. 535 ff.

- Andreas Hirsch, Bad Reichenhall, Texterstellung