Kleinere Tafeln und das zu höheren Preisen: Bei Schokoliebhabern lässt das seit Wochen die Wogen hoch gehen. 16 Prozent - so belegen die jüngsten Daten der Statistik Austria von Februar - kostet Vollmilchschokolade mehr als vor einem Jahr. Und: Trendwende ist vorerst keine in Sicht.

Weltmarktpreis hat sich vervierfacht

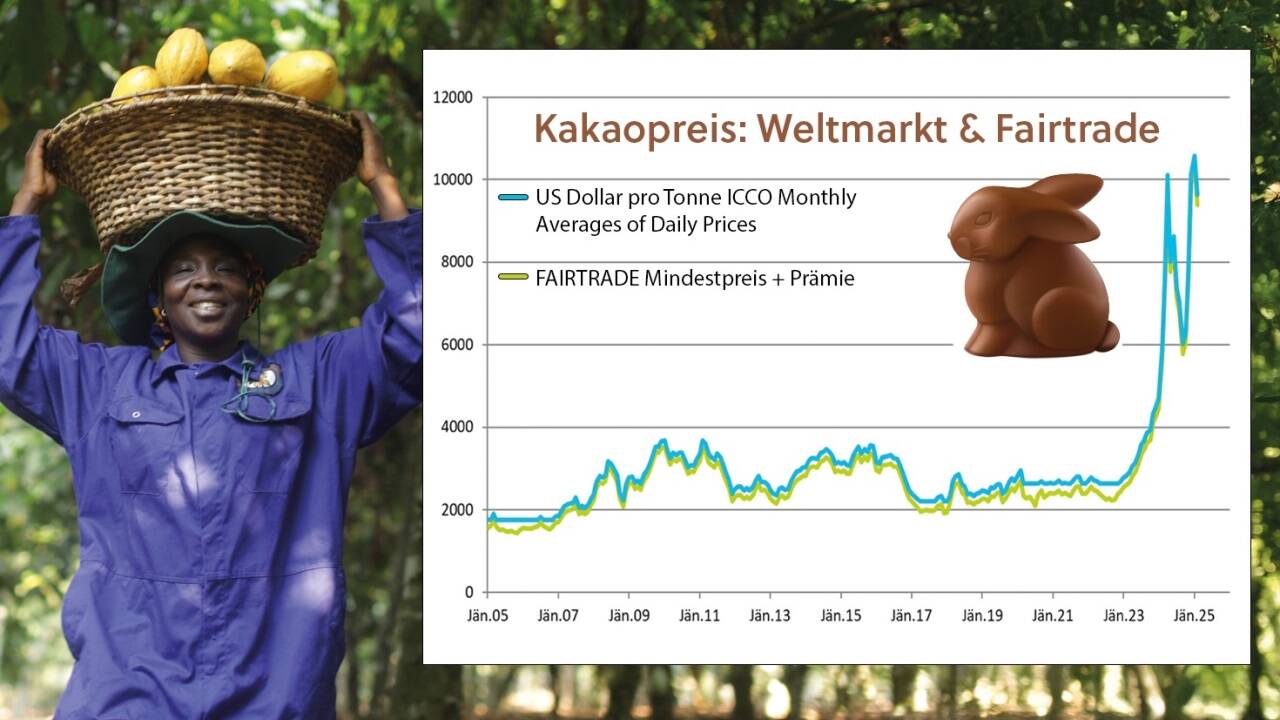

Zwar hat der Preis für Kakaobohnen bereits Mitte Dezember des Vorjahres mit kurzfristig mehr als 12.600 Dollar pro Tonne sein Allzeithoch erreicht - und ist seither wieder auf etwa 8000 Dollar gesunken. Das freilich ist immer noch vier mal so viel wie vor gut zwei Jahren. Die Jahrzehnte davor lag der Kakaopreis stets zwischen 1500 und 3000 Dollar, ab Ende 2022 aber ging es steil bergauf. Mit Anfang April hat jetzt die Elfenbeinküste als weltweit größtes Produktionsland den staatlich festgelegten Kakaopreis für die derzeit startende Nebenernte bekannt gegeben. Und die habe mit einem Plus von neuerlich über 20 Prozent "Signalwirkung für die internationalen Rohstoffmärkte", glaubt Hartwig Kirner, Chef von Fairtrade Österreich. Schon die deutlich gestiegenen Preise für die Haupternte ab Oktober hatten die Weltmarktpreise explodieren - und mit Verzögerung auch die Schokolade-Preise für die Konsumenten steigen lassen.

Klimawandel trifft Kakaobauern hart

Fast 70 Prozent der weltweiten Kakaoernte kommt aus Westafrika, also der Elfenbeinküste und Ghana. Hier sorgten zuletzt gleich drei Faktoren für schlechte Ernten. Zum einen träfen die Folgen des Klimawandels den Kakaoanbau besonders hart, sagt Kirner. Nicht nur Hitze und Dürre während der Wachstumsphase, auch heftige Regenfälle während der Ernte hätten die Qualität, vor allem aber die Erntemenge deutlich einbrechen lassen. Kakao kann - ähnlich wie Kaffee - weltweit nur in einem eng begrenzten Gebiet angebaut werden, in einem Gürtel rund um den Äquator. Dazu komme eine Viruserkrankung: Das Cacao swollen shoot Virus (CSSV) wird von Läusen übertragen, die die Säfte der Kakaopflanze aussaugen - und breitet sich in Westafrika rasant aus. Befallene Pflanzen müssen gerodet werden.

Und drittens sei - gerade in den bitterarmen Ländern Elfenbeinküste und Ghana - der Baumbestand veraltet. Den Bauern fehle oft schlicht das Geld, um in neue Pflanzen zu investieren. "Natürlich ist es für die Bauern positiv, wenn sie jetzt mehr Geld für ihre Kakaobohnen bekommen", räumt Kirner ein. Die Ernteausfälle würden das freilich relativieren. Zwar seien Totalausfälle selten, im Schnitt liege das Minus aber bei zumindest 20 Prozent. Und: Der Markt sei noch unberechenbarer geworden. Je höher der Preis, desto höher auch das Risiko für Schmuggel. Zuletzt sorgten die hohen Preise laut Kirner zudem auch dafür, dass es gerade Fairtrade-Kooperativen immer schwerer falle, das Geld vorzufinanzieren, mit dem sie ihren Mitgliedern die Ernte abkaufen müssen.

Kinderarbeit ist weiter großes Thema

Im fairen Handel wird den Kakaobauern neben einem garantierten Mindestpreis - hier liegt der Weltmarktpreis angesichts des jüngsten Höhenflugs freilich seit Monaten darüber - auch eine Fairtradeprämie von 240 Dollar pro Tonne und ein Zuschlag für Bioware von 300 Dollar gezahlt. Geld, das zuletzt noch dringender gebraucht werde, sagt Kirner, der im Vorjahr selbst Kooperativen in Ghana besucht hatte. Denn über die Prämien würden nicht nur häufig Schulen finanziert und Programme gegen Kinderarbeit. "Ausbeuterische Kinderarbeit ist in Ghana und der Elfenbeinküste nach wie vor ein riesen Thema." Und das obwohl sich die internationale Schokoladenindustrie bereits vor Jahrzehnten freiwillig zur Bekämpfung verpflichtet hatte. 1,5 Millionen Kinder zwischen fünf und 17 Jahren arbeiteten laut einer Studie des US-Arbeitsministeriums von 2020 im Kakaoanbau. "Und die Coronakrise hat die Situation noch verschärft", so Kirner. Schwere Rückenverletzungen durch das Schleppen von 50-Kilo-Säcken, Unfälle mit den riesigen Macheten, mit denen die Kakaofrüchte vom Baum geschlagen werden, oder Vergiftungen durch verwendete Chemikalien seien auf der Tagesordnung. "Und, allein die Kindersklaven auf die Straße zu setzen, weil sie nicht beschäftigt werden dürfen, hilft niemandem, am wenigsten den Kindern", sagt Kirner. Von Fairtrade International würden daher Programme finanziert, die diese Kinder versorgen und zurück zu ihren Eltern bringen. In Fairtrade-Kooperativen selbst ist Kinderarbeit verboten, ebenso wie der Einsatz giftiger Chemikalien.

Baumbestand veraltet

Daneben werde Geld aus der Fairtradeprämie aber auch oft in Infrastruktur, also bessere Straßen, Lkw oder eben auch neue Jungpflanzen investiert, betont Kirner. Entscheiden würde darüber die Kooperative selbst. Der Umsatz mit Fairtrade Produkten hat sich in Österreich in den vergangenen fünf Jahren auf zuletzt mehr als 660 Mill. Euro verdoppelt. Kakao ist dabei mit knapp 10.000 Tonnen neben Kaffee und Bananen eines der Hauptprodukte.

Weltweit arbeiten rund eine halbe Million Kakaobäuerinnen und Kakaobauern in 400 Kooperativen für den fairen Handel. Neue Mitglieder aufnehmen könne man seit zwei Jahren keine mehr, erklärt Kirner, denn auch die bestehenden Bauern können bisher nur rund ein Drittel ihrer Ernte unter dem besser bezahlten Fairtrade-Siegel verkaufen, weil die Nachfrage nicht reicht. "Da geht vor, dass bestehende Bauern mehr absetzen können."

Weniger stark betroffen von der jüngsten Kakao-Krise sei im übrigen Lateinamerika, woher aber weit weniger Menge und vor allem höhere Qualitäten komme, so Kirner.