Die Geschichte der Salzburger Festspiele ist eng verknüpft mit dem gesellschaftlichen Aufstieg des Automobils. Ein Streifzug durch die Zeit.

Ein wahrlich buntes Treiben: Die Festspielauffahrt anno 1937 bringt Autos, Kutschen und Fußgänger zusammen. BILD: SN/ASF/ELLINGER

Salzburger Festspiele ohne Festspielauffahrt, das ist ebenso undenkbar, als würde man die Rolle der Buhlschaft ganz einfach aus dem Jedermann" streichen. Böse Zungen behaupten gar, die Berichterstattung über die Reichen und Schönen aus aller Welt, die per Limousine in die Hofstallgasse chauffiert werden, überstrahle mittlerweile die kulturellen Höhepunkte, die in der Folge im Großen Festspielhaus über die Bühne gehen. Seit Jahrzehnten heißt es für Staatschefs und Präsidenten, Wirtschaftskapitäne und Filmstars, Diplomaten und gekrönte Häupter: sehen und gesehen werden. Wobei sich die Eitelkeiten seit über 25 Jahren fast ausschließlich auf die prachtvollen Roben und edlen Outfits der Festspielgäste beschränken. Bereits im Vorjahr feierte Audi 25-jähriges Jubiläum als Hauptsponsor der Festspiele. Spätestens seit die süddeutsche Nobelmarke mit ihren schweren Limousinen und SUVs die sommerliche Mozartstadt dominiert, zählen private Automobile im Festspielbezirk zu einer aussterbenden Art. Wer versucht, das strikte Einfahrverbot zu umgehen, wird von zahllosen grimmig dreinblickenden Beamten und automatisch ausfahrenden Pollern an der Weiterfahrt gehindert.

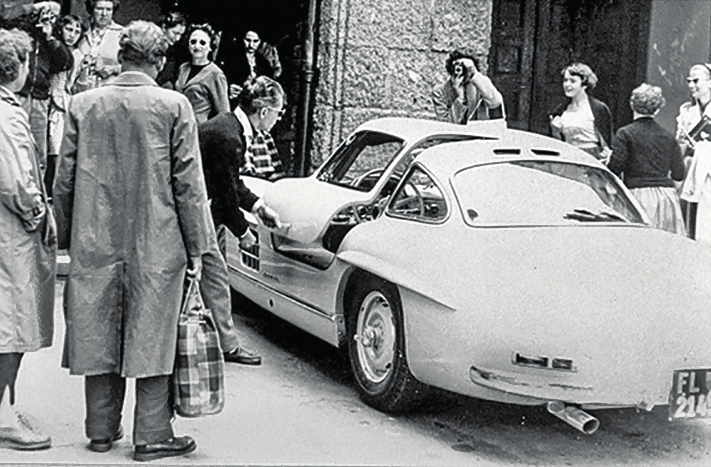

Doch das war nicht immer so, ganz im Gegenteil: Viele Jahrzehnte lang gehört es für die gesellschaftliche Upper Class praktisch zum guten Ton, die eigene Nobel-Karosse in unmittelbarer Nähe der Spielstätte abzustellen. Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar: Bevor die Salzburger Altstadt ab Mitte der 1970er-Jahre nach und nach zur Fußgängerzone gemacht wurde, gehörten parkende Autos am Domplatz, Kapitelplatz oder MaxReinhardt-Platz vor allem zur Festspielzeit im Sommer zum gewohnten Bild.

Im Dienste des Fremdenverkehrs

Tatsächlich haben die Gründung der Salzburger Festspiele im Jahr 1920 und der programmatische Aufstieg des Automobils zur selben Zeit mit dem Ziel der Massenmobilität mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick glauben möchte. Es war der visionäre Plan des damaligen Salzburger Landeshauptmanns Franz Rehrl, den Bau der Großglockner Hochalpenstraße als das Komplementärprojekt zu der Gründung der Salzburger Festspiele zu positionieren. Rehrls wirtschafts- und kulturpolitisches Konzept für Salzburg beruhte auf der Verknüpfung von Tourismus, Kultur und Straßenbau. Die am 3. August 1935 eröffnete Großglockner Hochalpenstraße begünstigte als erste Nord-Süd-Überquerung des Tauern-Massivs eine neue Form des automobilen Fremdenverkehrs, die auch für die Salzburger Festspiele und die Stadt Salzburg unmittelbar spürbar wurde.

Trotz der im Mai 1933 in Kraft getretenen ,,1000-Mark-Sperre" des nationalsozialistischen Deutschlands, wodurch die Anzahl der deutschen Festspielgäste dramatisch sank, erlebte das Festival in den Folgejahren eine Woge der Internationalisierung. Ob Greta Garbo, H. G. Wells, Thomas Mann, Marlene Dietrich oder König Edward - in den 1930er-Jahren wurde die 40.000-Einwohner-Provinzstadt praktisch über Nacht zum Zentrum der internationalen High Society. Alles, was Rang und Namen hatte, traf in Salzburg zusammen und feierte ganz im Sinne Max Reinhardts die Stadt als Bühne der Welt. Genutzt wurde diese Bühne auch zur Präsentation der eigenen Boliden. So berichtet die „Salzburger Chronik für Stadt und Land" im Jahr 1936: ,,Bei der Auffahrt zur Aufführung des ,Don Giovanni' wurden 272 Autos und ein Einspänner gezählt." Im selben Jahr fuhr auch Paula Wessely im offenen Cabrio vor, um Attila Hörbiger als „Jedermann" zu sehen. Auch Stardirigent Arturo Toscanini, Opernstar Dino Borgioli sowie König Rama VII. von Thailand parkten ihre Karossen vor dem Festspielhaus.

Als Karajan das Neutor sperren ließ Nach dom 7oit Wak

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann schließlich die Blütezeit des Automobils bei den Salzburger Festspielen: Bereits zur Neuaufnahme des Betriebs im Sommer 1945 fuhren der österreichische Bundeskanzler Leopold Figl und Hochkommissär General Mark W. Clark in dunklen Limousinen zur Festspieleröffnung in der Felsenreitschule vor. Im Jahr 1947 wurden die Festspiele offiziell Mitglied beim ÖAMTC Salzburg - eine Verbindung, die mittlerweile 75 Jahre besteht. Stardirigent Herbert von Karajan, ein langjähriger Fan der Marke Porsche, benötigte während seiner Jahre als künstlerischer Leiter der Salzburger Festspiele gleich mehrmals die Hilfe der Pannenhelfer. Ebenso der bekennende Mercedes-Liebhaber und Jedermann-Darsteller Curd Jürgens.

Aus heutiger Sicht schier unglaublich mutet die Anekdote über ein Privatrennen zwischen zwischen Herbert von Karajan und Grace Bumbry an. Im Jahr 1966 war die US-amerikanischen Opernsängerin die erste dunkelhäutige Sängerin in einer Wagneroper und fuhr in Salzburg mit einem brandneuen Lamborghini Miura vor. Der Maestro wiederum hatte erst wenige Wochen zuvor einen 335 PS starken Ford GT 40 zu seinem Geburtstag erhalten. Man ließ sich auf eine Wette ein: Um herauszufinden, welches Auto besser beschleunigt, ließ Karajan kurzerhand das Neutor sperren und man trat gegeneinander an. Karajan verlor - und gab gleich am nächsten Tag seinen Ford zurück und bestellte wieder einen Porsche. FLORIAN T. MRAZEK