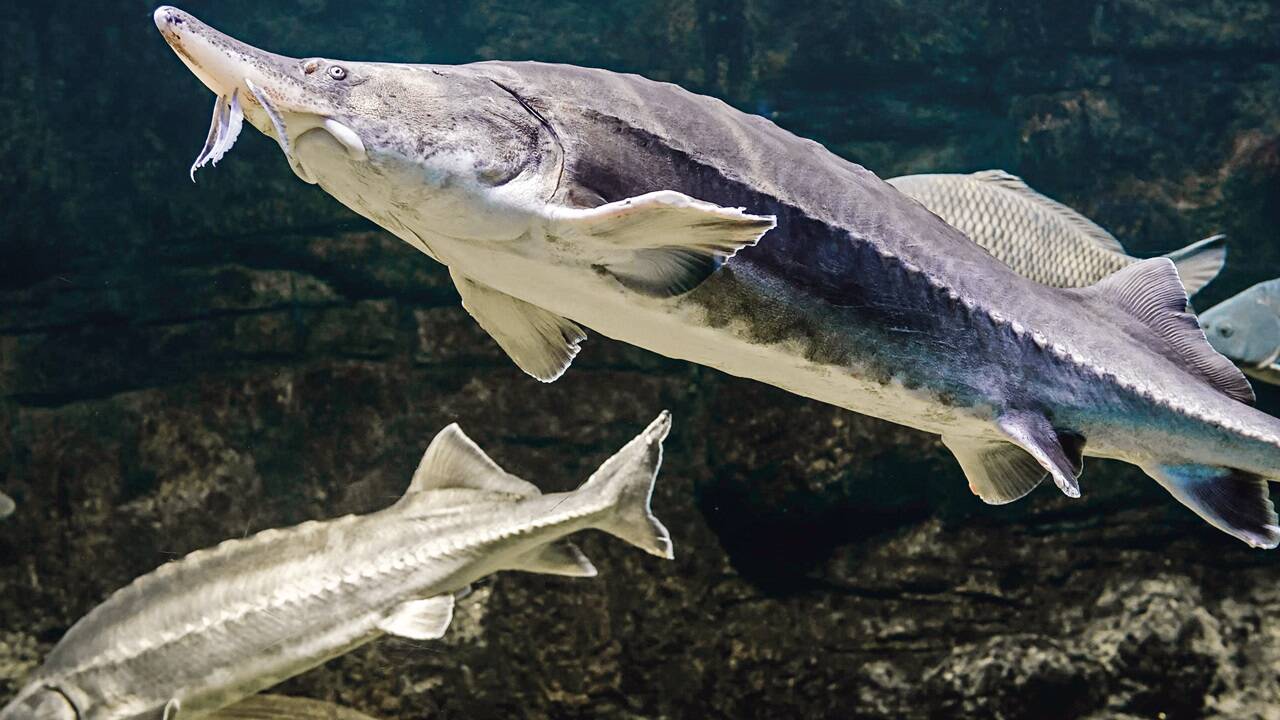

Sie sind die größten Süßwasserfische der Welt und lebende Fossilien. Laut WWF bewohnen sie die Erde bereits seit mehr als 200 Millionen Jahren. Sie existierten also schon, als es noch Dinosaurier gab. Gemeint sind Störe. Ihre Oberseite ist braun, grünlich oder blauschwarz gefärbt, die Seiten und der Bauch sind meist heller. Störe haben einen spindelförmigen Körper und ein langes, oft leicht nach oben gebogenes Maul, an dessen Unterseite sich vier Barteln befinden - empfindliche Sinnesorgane. Störe erkennt man auch an ihren länglich verlaufenden Knochenplattenreihen auf dem Rücken und ihrer asymmetrisch gegabelten Schwanzflosse. Diese urtümlichen Fische haben es Romeo Schermann angetan.

Vor elf Jahren ist der Besitzer einer Plakatwerbefirma in Mariasdorf auf ein Haus gestoßen, zu dem große Teiche gehören. Das Ensemble gefiel ihm, er kaufte es. Aber was tun mit den Teichen? Etwas Sinnvolles sollte es sein. Da erinnerte sich Schermann an seine touristische Ausbildung. "Ich habe bereits in jungen Jahren Kaviar kennengelernt und hatte somit etwas Ahnung vom Produkt, das mich schon immer interessiert hat. Ebenso esse ich sehr gerne das Filet vom Stör, ein hervorragendes Geschmackserlebnis", erzählt Schermann.

Rund 4000 Störe in Teichen

Walter Grüll aus Grödig bei Salzburg machte es vor. Er ist Österreichs erster echter Störkaviar-Produzent. Schermann fragte sich, ob so eine Zucht, wie Grüll sie betreibt, auch im Burgenland möglich ist. Ein halbes Jahr war Schermann weltweit unterwegs und sammelte Know-how. Danach bereitete er seine Teiche für Störe vor. Er modernisierte sie und hob sie aus, damit sie den bis zu zwei Meter langen und rund 70 bis 80 Kilogramm schweren Fischen genügend Platz bieten.

Was 2013 mit zwei großen und drei kleineren Teichen begann, hat sich bis heute auf zehn große und zwei kleine Teiche ausgeweitet, verteilt auf zwei Standorte. Darin tummeln sich aktuell rund 3000 bis 4000 Störe in allen Altersstufen. Nach der Neubesetzung der Teiche im Herbst werden es circa 10.000 Fische sein. "Wir haben zwei, drei Jahre Störe selbst nachgezogen. Da die kleinen Störe aber viele Fressfeinde haben, haben wir das wieder sein lassen", schildert Schermann. Stattdessen kauft er in der Nähe von Mailand Fische, die rund eineinhalb Jahre alt sind. Mit drei, vier Jahren lässt sich mithilfe von Ultraschall das Geschlecht der Störe ermitteln. Die Rogner und Milchner, also die Weibchen und Männchen, kommen in getrennte Becken. Die Milchner, für die Kaviar-Produktion aus biologischen Gründen unbrauchbar, werden nach und nach getötet und filetiert. "Störfilet ist sehr begehrt", sagt Schermann. "Hauptabnehmer sind Restaurants in einem Umkreis von 100 Kilometern um Mariasdorf. Das Fleisch ist sehr fest, ähnlich wie Hai oder Thunfisch, nur weiß und ohne Gräten."