Vor 100 Jahren. Der Zerfall der politischen Ordnung im Ersten Weltkrieg animierte zur Gründung der IGNM.

Café Bazar an der Schwarzstraße, 1920er-Jahre. BILD: SN/STADTARCHIV SBG./ FOTOATELIER WÜRTHLE 1929

Der Begriff „international" ist in unserem Sprachgebrauch allgegenwärtig - Flüge, Kontonummern (IBAN), Vorwahlen, Nachrichten, Meisterschaften, Affären, Spionage, Schulen, Führerscheine, Währungsfonds, Raumstation. Kaum jemand hält inne, um über seine Bedeutung und Wurzeln nachzudenken.

„International" wurde 1789 vom britischen Philosophen und Sozialreformer Jeremy Bentham erfunden und bezeichnete ursprünglich ein Gesetz, das von zwei oder mehr Nationen angewendet wurde. Es ist kein Zufall, dass im selben Jahr die Französische Revolution ausbrach eine tektonische Verschiebung der Gesellschaftsordnung. Das Wort „international" entstand inmitten von Chaos eines Kontinents, der eine neue Sprache brauchte, um seine zerbrochenen Teile wieder zusammenzufügen.

In den vier Jahrzehnten vor 1914 erlebte Europa eine nie da gewesene Ära von Frieden, Stabilität und Austausch. Der freie Verkehr zwischen den Nationen schuf die Bedingungen für eine Blüte der Künste. Musik und Tanz profitierten von dieser internationalen Mobilität - man denke an die US-amerikanische Tänzerin Isadora Duncan, die 1904 in Bayreuth und Russland auftrat, an die Ballets Russes, die zwischen 1909 und 1914 in Paris gastierten, an die Stuttgarter Uraufführung 1912 von „Ariadne auf Naxos", einer französischen Komödie aus dem 17. Jahrhundert, die von zwei Wienern bearbeitet und einem Bayern vertont wurde. Man denke auch an das Ballett „Josephs Legende" des Kosmopoliten par excellence, Harry Graf Kessler, das im Mai 1914 die erste und letzte Uraufführung eines deutschen Werks in Paris war.

Die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand im Juni 1914 bedeutete das Ende des sogenannten langen neunzehnten Jahrhunderts (1789-1914). Schon im ersten Kriegsmonat wurde klar, dass dieses politische und kulturelle Netzwerk zerstört war.

Die Salzburger Idee

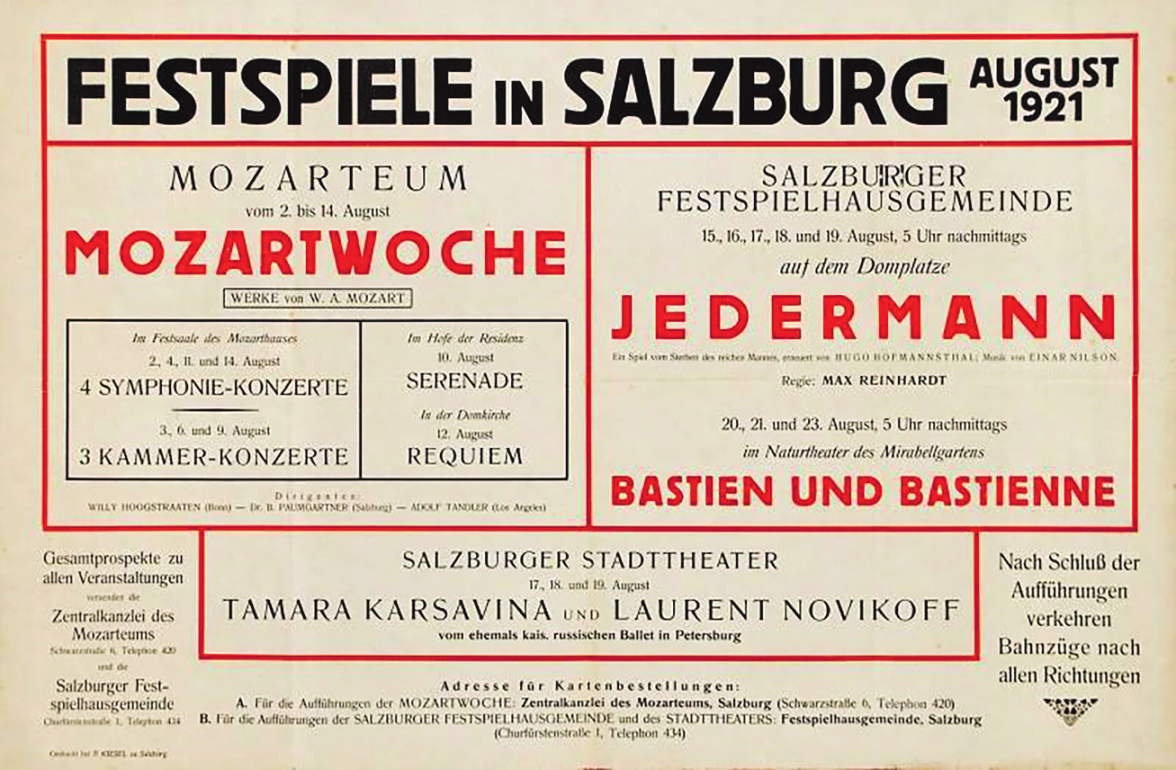

Im September 1918 - zwei Monate vor dem Waffenstillstand - entwarf Hugo von Hofmannsthal einen kühnen Plan für den Wiederaufbau Europas: „Dass gerade von Österreich aus es möglich sein wird, die zerrissenen Fäden der europäischen Kulturgemeinschaft wieder anzuknüpfen und in keinem Zeichen eher als im Zeichen der Musik und des Theaters. Das [könnte] Salzburg für die darstellende Kunst werden." Obwohl der erste „Jedermann" im August 1920 vor allem deutsches und österreichisches Publikum anlockte, spornte dies zu weiterem Handeln an: Mozarteum, Landestheater und Salzburger Festspielhausgemeinde schlossen sich 1921 zur Arbeitsgemeinschaft für „Festspiele in Salzburg" zusammen.

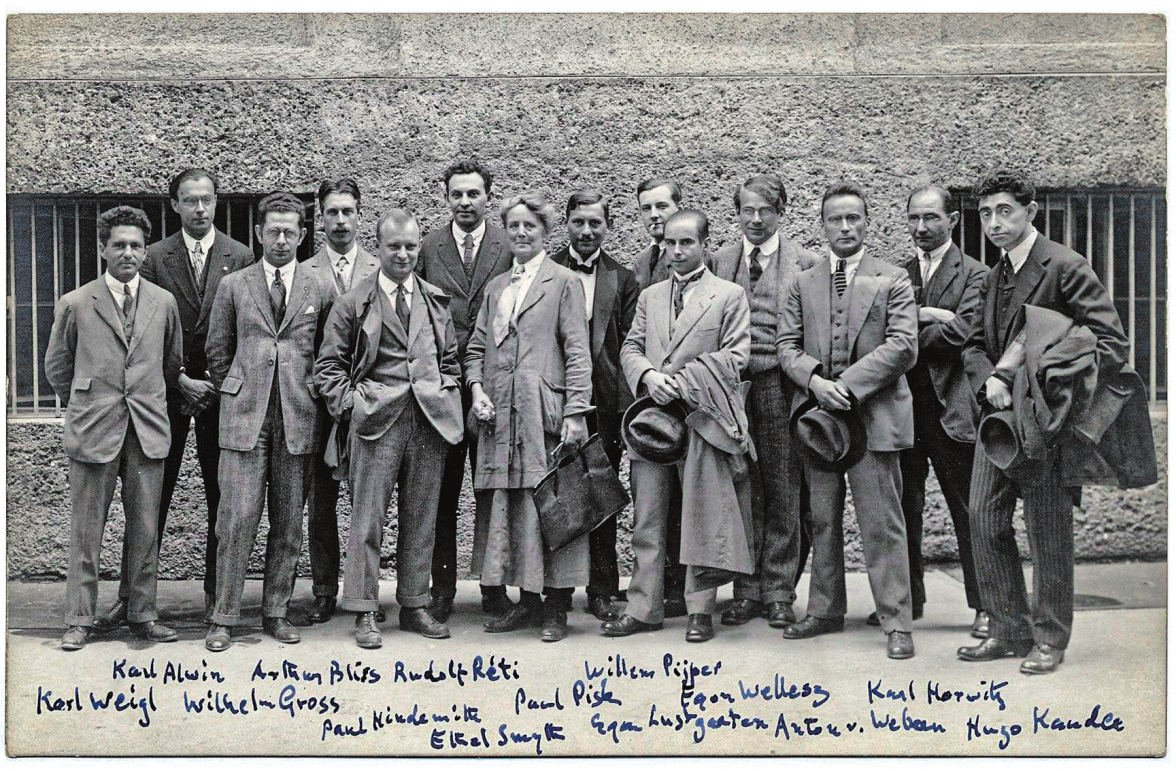

Als solche initiierten sie im Jahr darauf, von 7. bis 10. August 1922, mit den Wiener Komponisten Rudolf Réti (1885-1957) und Egon Wellesz (1885-1974) die „Internationalen Kammermusik-Aufführungen in Salzburg", die den Geist von Hofmannsthals Vision der europäischen Versöhnung in der Mozartstadt verkörpern sollten. Im August 1922also vor 100 Jahren - trafen sich Komponisten und Komponistinnen aus fünfzehn Ländern in Salzburg, um fast sechzig Werke zu hören. Diese waren großteils nie zuvor außerhalb der Heimatländer der Komponisten und Komponistinnen aufgeführt worden - aufgrund der Verbote von Musik aus feindlichen Nationen.

Am 11. August 1922, nach vier intensiven Konzerttagen, versammelten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Café Bazar, um die Internationale für Neue Musik (IGNM) zu gründen.

Musikalischer Völkerbund don Mitgli utc Dála D.

Zu den Mitgliedern gehörten Béla Bartók aus Ungarn, Walter Gieseking und Paul Hindemith aus Deutschland, Arthur Honegger aus der Schweiz, Guido Maria Gatti aus Italien, Darius Milhaud aus Frankreich, Ethel Smyth aus Großbritannien, Oscar Sonneck aus den USA und der britische Mozartforscher und Experte für zeitgenössische Musik Edward J. Dent. Dieser wurde zum ersten Präsidenten der IGNM gewählt.

Was sich damals in Salzburg ereignete, war mehr als eine internationale Zusammenkunft oder eine Demonstration, dass Musik über der Politik stand. Die IGNM wurde zwar als musikalischer Völkerbund bekannt. Aber was im August 1922 in Salzburg geschah, war viel tiefgreifender: Die IGNM erfand eine neue Form der Konzertpraxis, ein neues Format für das Hören und die Begegnung mit Musik überhaupt.

Neue Form der Konzertpraxis

In Vorausschau auf das IGNM-Fest 1923 kündigte der britische Journalist Ernest Newman diesen Umbruch so an: „Wenn wir in früheren Jahren in unseren Ferien nach Mitteleuropa kamen, um Musik zu hören, so war dies, um solche Musik zu hören, deren Anspruch darauf, gehört zu werden, bereits fest begründet war. Wir gingen nach Bayreuth oder München und sättigten uns mit Wagner oder Mozart. Der neue Geist ist viel abenteuerlicher. Er geht nach Salzburg, nicht um Musik zu hören, die er liebt und kennt, sondern um Musik zu hören, die er nicht kennt, in der Hoffnung, daß etwas davon wert sein möchte, geliebt zu werden. Ein bewundernswerter Geist, in der Tat! [...] Diese Leute scheinen mir unmittelbare Nachkommen des Columbus zu sein, sie segeln über unbekannte Wasser, um ein neues Land zu entdecken. [...] Eine große musikalische Epoche ist abgeschlossen. Eine neue scheint sich zu bilden."

Kontext Das Zuhören in internationalem wurde zur Feier der Pluralität, zu einer umgekehrten Turm-von-Babel-Übung für die Fähigkeit des Hörens, um den sich ständig erweiternden Horizont der Musik als universeller Sprache zu verstehen. Obwohl die Übung nichts für schwache Nerven war (Ferruccio Busonis Freund Philipp Jarnach fand das Programm schwindelerregend), waren die Implikationen für die Demokratie spürbar. Wie der Musikwissenschafter Daniel K. L. Chua festgestellt hat: „Wir hören nur dann wirklich zu, wenn wir etwas hören, an dem wir kein Interesse haben. Das ist die einzige Möglichkeit, etwas zu bewirken. Hören ist global in dem Sinne, dass es auf Verstrickungen, Interaktion, Durchdringung, Netzwerken, Flüssen und Fusionen beruht. Beim Hören von etwas Neuem gibt man immer etwas von sich selbst, denn das Neue ist kein selbst erzeugter Fortschritt, sondern eine Interaktion mit etwas, das man noch nicht kannte und das einen nie interessiert hat. Neue Musik wird alt, wenn ihr nie zugehört wird."

Einer dieser Pilger war der 28-jährige Schriftsteller Aldous Huxley, der notierte: „Wir sind nicht wegen der Aussicht von der Bierterrasse (des Stiegl-Kellers, Anm.) auf Dome und Brunnen gekommen. Das Internationale Festival für moderne Kammermusik hat uns nach Salzburg gebracht. Wir sind gepilgert, um die Stadt der modernen Musik aus der Vogelperspektive zu sehen."

Salzburger Festspiele als Aushängeschild

In der Tat war die IGNM das Aushängeschild der frühen Salzburger Festspiele. Deren Mitbegründer Richard Strauss fungierte als Protektor der IGNM und führende Mitglieder der Festspielhausgemeinde wie Heinrich Damisch und Josef Reitler gehörten dem Komitee der IGNM an.

Dass sich Salzburg in den 1920er-Jahren zum Zentrum der zeitgenössischen Musik entwickeln wollte – und damit Wien und Berlin ausstach-, war, wie neue Erkenntnisse belegen, eine Initiative der Salzburger Festspiele. „Es wurde eine enge Verbindung mit dem Salzburger Festspielhausverein beschlossen", berichtete ein Wiener Kritiker den New Yorker Lesern, „und es ist bezeichnend, dass der Anstoß zu dieser Verbindung nicht von den Internationalen, sondern vom eher ,bürgerlichen´ Festspielhausverein ausging."

Wie andere Kritiker seiner Zeit brachte es Julius Korngold auf den Punkt: Einem Aufsatz über die IGNM-Musikfeste 1923 gab er die Überschrift „Neukammermusik als Salzburger Festspiele". Ein deutscher Kritiker (damals in London) nannte Edward J. Dent 1937 sogar als Mitbegründer der Salzburger Festspiele neben Max Reinhardt, Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Die Dynamik der beiden Institutionen führte ab 1925 in jeweils andere Bahnen.

Habsburgischer Internationalismus

Die Vision des Komponisten Rudolf Réti für die Gründung der IGNM hatte wenig mit Arnold Schönberg und dessen Kreis zu tun, von denen die meisten die IGNM in den 1920er-Jahren insgeheim verachteten. Die Salzburger Festspielatmosphäre bot für Rudolf Réti sowohl Netzwerk als auch neutrales Terrain abseits des Einflusses seines ehemaligen Lehrers. Im Mittelpunkt seiner Vision stand eine neue Betonung von Kompositionen aus ehemaligen habsburgischen Ländern, insbesondere jenen, die in volkstümlichen Traditionen wurzelten.

Danach wählte Rudolf Réti für 1922 Werke aus: von Zoltán Kodály und Béla Bartók, von Gustav Holst (seine Vier Lieder für Sopran und Violine sind Neo-Purcell), Leo Sowerby (seine Violinsonate erinnert an amerikanische Volksweisen) sowie von Manuel de Falla aus Spanien, Willem Pijper aus den Niederlanden oder Percy Grainger aus den USA. Rudolf Réti war ein serbischer Jude, der in den 1920er-Jahren zionistische Ideologien vertrat. Passenderweise gab er in einem IGNM-Konzert 1922 sein Debüt als Pianist, und das mit dem Protagonisten der jüdischen zeitgenössischen Musik, Ernest Bloch. Für dessen „Schelomo - Hebräische Rhapsodie für Violoncello" (1916) begleitete er den ukrainischen Cellisten Alexandre Barjansky, dem das Werk gewidmet war.

Nach Ansicht Rudolf Rétis war der Vielvölkerstaat der österreichisch-ungarischen Monarchie ein Sinnbild für die „Vereinigten Staaten von Europa", die in der IGNM zum Leben erweckt werden sollten, und dies vor allem deswegen, weil es das erste internationale Friedensprojekt in der Musik war, das nach dem Trauma des Ersten Weltkriegs in Salzburg gegründet wurde. MATTHEW WERLEY

Eckdaten der Geschichte der IGNM

1922

Salzburg: Am 11. August wird die IGNM im Café Bazar (1. Stock) gegründet.

London: Die Zentrale der globalen Dachorganisation der IGNM wird bei der British Music Society unter Präsidentschaft von Edward J. Dent untergebracht.

Berlin: Die IGNM Deutschland vermittelt die deutschen Erstaufführungen von Igor Strawinskys „Le sacre du printemps" und Gustav Holsts „Die Planeten" in der Berliner Philharmonie.

1923

Salzburg: Das erste offizielle Fest nach der Gründung findet fast zeitgleich mit einem NSDAP-Parteitag in Salzburg statt. Mit Stefan Zweig besucht Romain Rolland alle IGNM-Konzerte; nach einem sieht er vom Fenster aus einen politischen Aufmarsch.

1929

Genf: Das Klavierkonzert der Niederländerin Henriëtte Bosmans wird als erste Komposition einer Frau von der IGNM-Jury ausgezeichnet.

1936

Barcelona: Posthume Uraufführung von Alban Bergs Violinkonzert (1935) mit dem Auftraggeber Louis Krasner unter der Leitung von Hermann Scherchen.

1941

New York: Erstmals findet das IGNM-Fest außerhalb Europas und während des Zweiten Weltkriegs statt.

1952

Salzburg: Die aus Portland, Oregon, stammende Zwölfton-Komponistin Dika Newlin (1923-2006) tritt als erste Schwarze Person bei einem IGNM-Fest auf. Sie war Schülerin Arnold Schönbergs, sang in den 1980ern in einer Punkrock-Band und trat als Elvis-Presley-Nachahmerin auf.

1955

Baden-Baden: Pierre Boulez prangert die IGNM als „veraltete und überholte Gesellschaft" an, die „friedlich sterben" sollte. Jedoch wird bei diesem IGNM-Fest sein „Le Marteau sans maître" uraufgeführt.

1966

Köln: Um die Teilnahme von Staatenlosen zu ermöglichen, wird die Satzung für György Ligeti geändert. Seine „Apparitions" werden zur Sensation des IGNM-Festes und begründen seine Weltkarriere.

1988

Hongkong: Zum ersten Mal wird ein IGNM-Weltmusikfest in Asien organisiert. Seitdem hat sich der Schwerpunkt der Gesellschaft allmählich auf den Fernen Osten verlagert.

2022

Salzburg: Die nach Eigendefinition „älteste und größte Institution zur Förderung und Verbreitung von aktuellen Tendenzen in der musikalischen Gegenwart" feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum - unter anderem mit der Ausstellung „Achtung International" im Foyer der Universität Mozarteum Salzburg.