„Reigen". Gelingt ein Ausbruch aus der Hierarchienhölle? Zehn Autorinnen und Autoren bearbeiten Schnitzler neu.

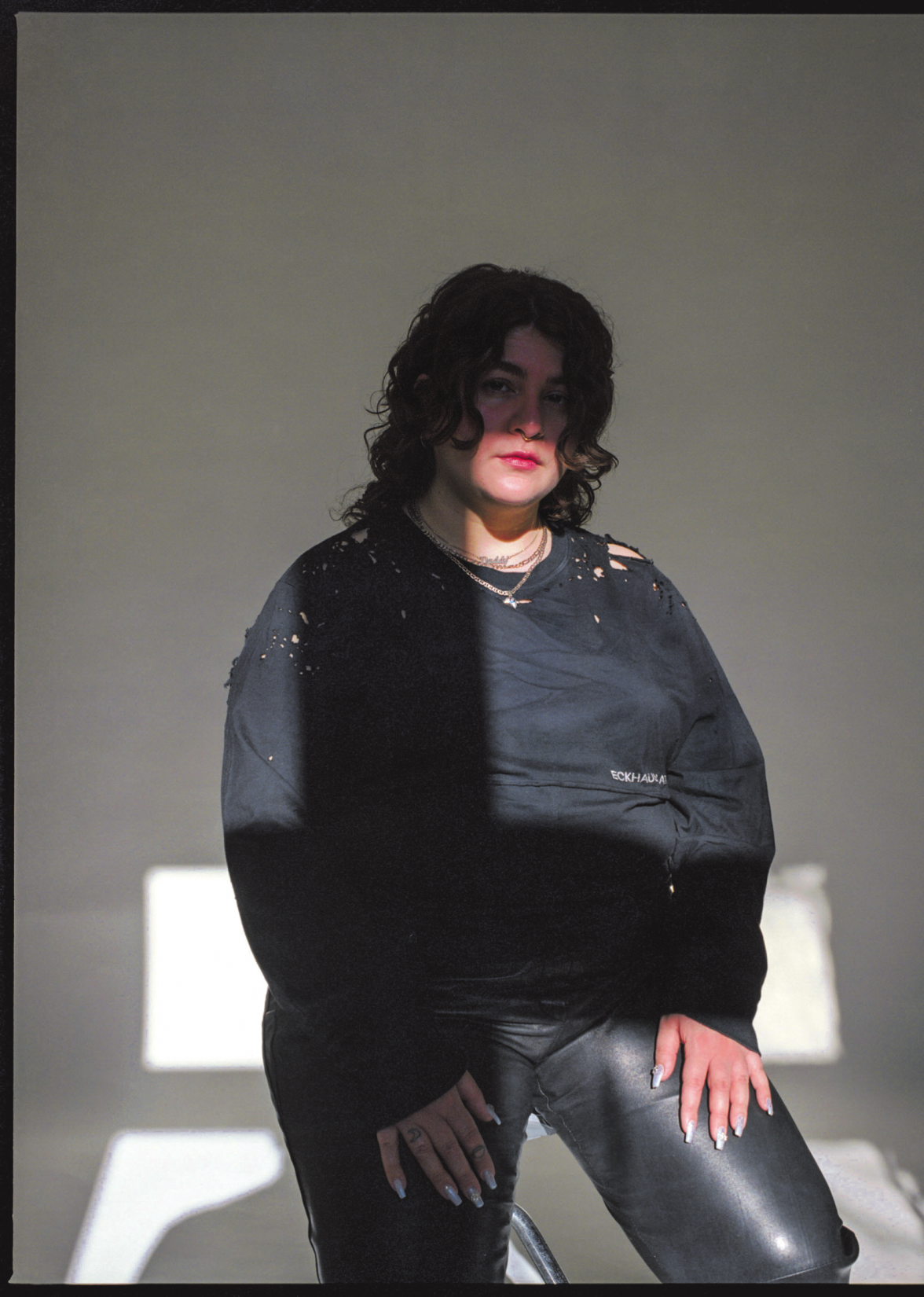

Hengameh Yaghoobifarah wäre wahrscheinlich sonst nie zu den Salzburger Festspielen gekommen. Bekannt durch die kontroversielle Kolumne in der deutschen Tageszeitung „taz" und den Roman „Ministerium der Träume" über Migration, Genderidentität und Neonazis, ist Hengameh Yaghoobifarah üblicherweise auf anderen Schauplätzen kultureller Auseinandersetzung unterwegs. Yaghoobifarah ist persischer Abstammung und identifiziert sich als nicht binär, also nicht eindeutig weiblich oder männlich. „Ich bin selber nicht so der_die Theatergänger_in. Wenn Freund_innen von mir etwas aufführen oder mich ein Stück interessiert, gehe ich gerne hin. Da ich weiß, dass geschätzte Kolleg_innen von mir da sein werden, wie etwa die Schriftstellerin und Kuratorin Sharon Dodua Otoo, freue ich mich auf die Veranstaltung. Selbst, wenn das Festival nicht bocken sollte, werden wir uns bestimmt eine gute Zeit in Salzburg machen", sagt Yaghoobifarah. Und zu Arthur Schnitzler: „Mir gefallen zwei Dinge an ihm: zum einen seine Antikriegshaltung und zum anderen das Herausfordern der Moral Panic in einer Gesellschaft, in der Sex nur unter bestimmten Bedingungen akzeptiert ist."

Zürich und Salzburg

Im Herbst 2020 meldete sich das Schauspielhaus Zürich, das mit den Salzburger Festspielen das Projekt „Reigen" auf die Beine gestellt hatte. Nicht zum ersten Mal regt dieses Bühnenstück zu gemeinschaftlicher Neufassung an: Die zehn Dialoge werden in die Schreiberschaft geworfen, um zu schauen, wie jede und jeder mit der historischen Vorlage umgeht. Inszenieren wird die in Lettland aufgewachsene US-Amerikanerin Yana Ross. Sie ist bekannt dafür, Stoffe, die heute als Klassiker gelten, radikal zu überschreiben.

Im Februar 2021 sei der Abgabetermin gewesen, erinnert sich Schriftstellerin Lydia Haider, die die Eröffnungsszene bearbeitet hatte. Damals startete sie als Hausautorin am Volkstheater Wien. Die neue Arbeitsadresse: Arthur-Schnitzler-Platz 1. „Da wird einem bewusst, wie präsent er ist", sagt die Autorin. Sie habe sofort gewusst, dass sie mitmachen wolle. Allerdings habe sie zugleich gedacht: „Fad, zum Jubiläum schon wieder so ein Reigen-Ding." Ihr sei der „Leutnant Gustl" immer näher gewesen, damit habe man sich des inneren Monologs wegen im Studium beschäftigt, sagt Lydia Haider. „Was damals aufgeregt hat, ist heute kein Aufreger mehr. Mein persönliches Ziel war damit gesteckt: wieder Skandalcharakter hineinbringen." Das dürfte der sprachgewaltigen Stimme der österreichischen Gegenwartsliteratur nicht allzu schwerfallen.

Schwer sei ihr gefallen, dass die weibliche Person in ihrer Szene „Dirne und Soldat" die Verliererin sei: „Ich wollte sie als Überlegene hervorgehen lassen. Oder zumindest als die, die nicht so naiv ist."

Alles spielt sich im Gasthaus ab

In der Bearbeitung waren die zehn eingeladenen Autorinnen und Autoren frei. Einzige Vorgabe: Die hierarchische Struktur, die Schnitzler thematisiert, soll erhalten bleiben. Zusammenhaltendes Element sind nämlich in Salzburg und in Zürich das soziale Gefälle und das Bühnenbild: Alles wird sich in einem Gasthaus abspielen.

Hengameh Yaghoobifarah wurde Szene 6 zugeteilt, in der „das süße Mädchen den Dichter besucht, der mit ihr Sex haben will, doch sie kann nicht lange bleiben". Es werde deutlich, dass der Dichter sie zwar begehre, doch für intellektuell unterlegen halte, berichtet Hengameh Yaghoobifarah. „Für mich war es wichtig, die Szene auf ihr Wesentliches zu reduzieren: Wie in vielen anderen Szenen geht es um Machtgefälle hinsichtlich Klasse und Geschlecht, in diesem Fall noch in Kombination mit sozialem Kapital. Diese Dynamiken gibt es in jedem Milieu und ich habe sie auf mein eigenes angewendet." Es stellten sich auch die Fragen: „Wie würde diese Beziehung in einer queeren Szene aussehen, in der sowohl Arbeiter_innen als auch Personen aus der Oberschicht unterwegs sind? In der Partys, Kunstausstellungen und andere Kulturevents die Begegnungsorte sind, aber auch der private Raum? Mit diesen Fragen habe ich zwei neue Figuren entwickelt, so etwas wie queere 2022-Bootlegs der Originale."

Titel wie die Tanzart

Der Name des Dramas aus 1920 bezieht sich auf die Tanzart: Eine Figur reicht der andern die Hand und tänzelt zum nächsten Partner eine Szene weiter. Vor dem Sexus gebe es keine Standesunterschiede, schrieb einst der Kritiker Georg Hensel. Er formulierte treffend. Der „Reigen" sei ein „Ringelspiel der Amouren, die auch ihre Köstlichkeiten haben, ein Karussell der flüchtigen Umarmungen, ein Tanz mit den immerwährenden drei Schritten: Gier, Genuss und Kälte - ein Totentanz des Eros".

Gibt es wirklich keine Standesunterschiede? Entstehen nicht dadurch Spannungen und Abhängigkeiten? „In diesen grauslich konservativen Kreisen spielt es noch immer eine so gewichtige Rolle, welchen Beruf man hat, dass man dem viel mehr beimisst als dem Menschen selbst", sagt Lydia Haider. Sie erwähnt die „Abwertung und die Annahme, dass man mit Menschen, die vermeintlich unter einem stehen, tun kann, was man will". Das sei eine Form der Ausbeutung. „Standesdünkel sind das absolut Unmenschlichste, aber der Mensch braucht so banale, dumme Anker zum Festhalten“, sagt sie und betont sogleich: „Wir glauben, wir sind frei, aber das ist trügerisch."

Das Stück mache bewusst, in welchen Vorstellungen wir eingesperrt seien und wie beklemmend das gesellschaftliche Festlegen sich anfühle. Doch: „Der Reigen selbst ist der Versuch, auf die vorgegebene Hölle zu scheißen, aus ihr auszubrechen." Das mache das Werk noch immer gültig. „Die Gesellschaft ist zwar progressiver als vor 100 Jahren, doch die Machtpfeiler von Klasse und Geschlecht bestimmen neben anderen Faktoren wie Rassifizierung, Ability, Queerness und sozialem Status unsere Beziehungen, einmal subtiler, einmal offensichtlicher", befindet auch Yaghoobifarah. Die Berufe und Lebensstile hätten sich 2022 zwar geändert, aber die Dynamiken gebe es in der Form heute noch. Es sei wichtig, die Figuren und ihr Begehren nicht zu verurteilen und dennoch nicht zu verklären, wie sie mit ihrem sozialen Status umgehen und wo sie aufeinander Macht ausüben.

Wem das alles zu deprimierend klingt, den kann die Dramaturgin Laura Paetau beruhigen: „Man muss sich anschnallen, aber man kann auch aufatmen." Man dürfe sich auch auf lustige Szenen einstellen.

Theater: „Reigen" nach Arthur Schnitzler, Koproduktion mit dem Schauspielhaus Zürich, Neufassung der zehn Dialoge von Lydia Haider, Hengameh Yaghoobifarah u. a., Szene Salzburg, Uraufführung am 28. Juli. Juliane Fischer

Im Das Kino „Film-Reigen"

Anlässlich der Inszenierung von Arthur Schnitzlers „Reigen" zeigt Das Kino in Kooperation mit den Salzburger Festspielen vier filmische Adaptionen des Stücks. Olaf Möller hat diesen „Film-Reigen" kuratiert und wird Einführungen geben.

„La Ronde", 1964, von Roger Vadim Montag, 1. August, 20 Uhr.

„The Blue Room", 2016, von Dominik Graf Dienstag, 2. August, 20 Uhr. Zu Gast: Regisseur Dominik Graf.

„Choose Me", 1984, von Alan Rudolph Mittwoch, 3. August, 16 Uhr.

„La Ronde", Donnerstag, 1950, von Max Ophüls 4. August, 20 Uhr.