Seraphin Kobler

Seraphin Kobler (* 1770 in Raab im Innviertel, OÖ., † 30. Jänner 1841 in der Stadt Salzburg[1]) war Bierbrauer in der Stadt Salzburg im Höllbräu.

Leben

Franz Seraphin Kobler war der Sohn von Valentin Kobler, einem Bierbrauer aus Raab im Innviertel, und seiner Frau Theresia, geborene Schlager, die möglicherweise aus Reichenhall in Oberbayern stammte (bei der Hochzeit des Sohnes war ein Trauzeuge, Kajetan Schlager, bürgerlicher Bräuer aus Reichenhall). Er hatte mehrere Geschwister.

Am 25. August 1794 heiratete er die Lederertochter Franziska Anna, geborene Hofmann (* 13. September 1762 in Salzburg; † 17. April 1837 ebenda), die Witwe des Höllbräu-Besitzers Franz de Paula Elixhauser (* 20. Jänner 1764; † 3. April 1793 in Salzburg) und Schwiegertochter von Johann Ambros Elixhauser (* 1737; † 1793). Diese war seit dem Tod ihres Ehemannes gemäß Ehevertrag vom 13. Jänner 1792 Erbin des Gasthauses und der Brauerei "Zur Hölle". Erbstreitigkeiten der Geschwister von Franz Elixhauser blieben erfolglos.

Bei seiner Hochzeit mit der Witwe Franziska Elixhauser blieb diese Alleineigentümerin, das Braugewerbe übernahm jedoch ihr zweiter Ehemann Seraphin Kobler. 1794 wurde er "angehender Höllbräuer", 1796 "bürgerlicher Bierbräuer in der Höll" genannt. Ein Brunnen im Innenhof des Höllbräus trägt die Inschrift "ZK 1682", am Portal steht "SK 1815"; das letztere Datum steht wohl für "Seraphin Kobler" (1815 wurde die "Hölle" renoviert).

Bereits 1803 bemüht sich Seraphin Kobler in einem ausführlich begründeten Gesuch an den Hofkriegsrat und an die "hochlöbliche Landschaft" (Hohe Salzburger Landschaft) vergeblich darum, das Recht zu bekommen, in die Mauer der Befestigung der Stadt Salzburg vier Fensteröffnungen brechen zu dürfen, um die Belüftung der Brauerei und deren Stallungen zu verbessern. Die Fenster sollen "stark vergittert" werden, ein Fenster, größer, soll zum Einladen von Holz dienen, das ihm über die Salzach "an der gewöhnlichen Lendstätte gerade vor meinem Hause" zugeführt wird. Dieses soll geöffnet werden können, den Schlüssel will er auf der Hauptwache hinterlegen. Die Fenster würde er "bey eintrettender Feindesgefahr" auf eigene Kosten wieder vermauern lassen.[2] In einer längeren gerichtlichen Auseinandersetzung seit 1813 stritt Seraphin Kobler für die Offenhaltung des Durchgangs im Michaelsbogen, den er offenbar als Zugang vom Waagplatz zum Residenzplatz brauchte.

Vom gemeinsamen Sohn Seraphin Kobler junior (* 14. Oktober 1795 in der Stadt Salzburg; † 14. Mai 1842 ebenda) wissen wir wenig. Seine jüngere Schwester Franziska Fanny Kobler (* 25. September 1796 in der Stadt Salzburg; † 12. Juli 1886 ebenda) blieb Besitzerin der "Hölle" in der Judengasse 15 (bis 1837 "No. 67") und trug bis zu ihrem Lebensende den Titel einer "Höllbräuin" (auf dem Grab "gewesene Höllbräuerin").

Alle vier fanden ihre letzte Ruhestätte in den Gruftarkaden auf dem Salzburger Sebastiansfriedhof.

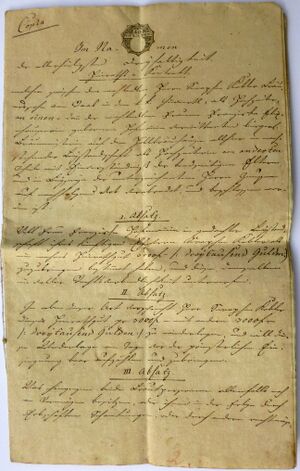

Heiratsvertrag zwischen Seraphin Kobler und Franziska Elixhauser vom 12. Juni 1794

Heiratskontrakt vom 12. Juni 1794 zwischen Seraphin Kobler und Franziska, geborene Hofmann, verwitwet Elixhauser[3], der Mutter der Tochter Franziska Kobler[4]; Kopie beglaubigt am 24. April 1837[5]; zwei Aktenbögen, Seitengröße 34 x 21 cm; aufgedruckt auf Seite 1 oben 10 Gulden-Stempelmarke, zusammen fadengebunden mit dem Papiersiegel; / = Seitenwechsel; // = Absatz; [Ergänzung]; [?] = fraglich:

[unterstrichen:]

Copia // Im Na-men // der allerheiligsten Dreifaltigkeit. // [unterstrichen:] Heiraths-Kontrakt, // welcher zwischen dem wohledlen Herrn Seraphin Kobler Bräuerssohn von Raab in dem k. k. Innviertl, als Hochzeiter, an einem – dann der wohledlen Frauen Franziska Elixhauserin geborene Hofmannin verwittweten bürgerl. Bräumeisterin auf dem Höllbräuhause allhier in nachstehender Beystandschaft als Hochzeiterin am anderten Theile mit Einverständnis der beidseitigen Eltern [!][6] und im Beyseyn der untergezeichneten Herrn Zeugen auf nachfolgend Art verabredet, und beschlossen worden ist. // […]

I. Absatz: Sie bringt 3.000 Gulden als Heiratsgut in voller Rechtsverbindlichkeit ein.

II. Absatz: Er bringt 3.000 Gulden als Wiederlage am Tage vor der priesterlichen Einsegnung ein.

III. Absatz: Was hingegen beide Brautpersonen allenfalls noch an Vermögen besitzen […] / behalten sie sich nicht nur allein […] als ihr eigenthümliches unumschränktes […] Eigenthum zur willkürlichen Disposition […], falls nicht andere Bedingungen gemacht wurden, ausdrücklich vor.

IV. Absatz: Falls Herr Seraphin Kobler sterben sollte, erbt die Witwe die 3.000 Gulden seiner "Wiederlage" und die Hälfte des gemeinsamen Zugewinns, abzüglich der Schulden, gerechnet vom Vermögensstand der Frau Hofmannin auf 24.000 Gulden. Sollte die Ehefrau / sterben, so erbt er ihre Wiederlage, das übrige Vermögen bleibt aber Eigentum der "Frau Witwe".

V. Absatz: Wenn bei seinem Tod keine Kinder vorhanden sind, hat sie die 3.000 Gulden an die Eltern des Herrn Hochzeiters "hinauszubezahlen", / aber darüber hinaus besteht kein weiterer Anspruch.

VI. Absatz: Falls ein oder mehrere Erben existieren, so hat die Ehefrau auf dem bürgerl. Bräuersgewerbe und Behausung zu verbleiben […] , doch nicht länger, als bis ein mit Frau Hofmannin erzeugtes Kind im Stande ist, das bürgerl. Gewerb und Behausung zu übernehmen, und das 24 t[e] Jahr seines Alters wird erreicht haben. Der Witwer hat dann von dem Besitz "abzutreten", ein Sohn [Erbe] muss aber dem Vater lebenslänglich eine Wohnung und jährlich 40 Gulden bezahlen. / […]

VII. Absatz: Falls sie ohne Erben sterben sollte, so wird verabredet, dass er sein Heiratsgut über 3000 Gulden / und den gemeinsamen Zugewinn erhält, das übrige Vermögen fällt an den Vater Hofmann oder an dessen Erben.

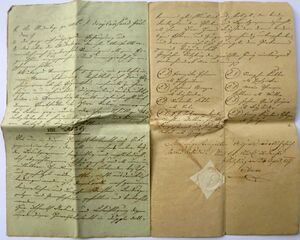

VIII. Absatz: Was nicht ausdrücklich geregelt ist, soll dem deutschen Recht und den Landesgesetzen und Gewohnheiten entspechend beachtet werden. // Zur öffentl. Urkunde und Bekräftigung dessen wurde dieser Heirathskontrakt in dupplo voll- / kommen gleichlautend angefertiget, von beiden kontrahierenden Theilen und Brautpersonen sowohl, als ihren Herrn Beyständen davon beidseitigen Eltern, und Zeugen eigenständig unterschrieben […] Geschehen Salzburg 12. Juni 1794.

Angabe von Unterschriften und Siegeln, zwei Spalten: "Franziska Hofmannin als Hochzeiterin // Seraphin Kobler als Hochzeiter // Johannes Stierzer als Beyständer / Maria Theresia Koblerin als Mutter / Valtentin Kobler als Vater / Johann Paul Peyrer als Beyständer / F. J. Salzer m./p. beider Rechten Doktor, hochfürstl. Konsistorial und Hofg[eric]htsadvokat als Zeug[e] / Franz Kajetan Schlager als Zeuge." //

Beglaubigung der Abschrift, Salzburg am 24. April [1]837. Unterschrift, Papiersiegel.

Bildergalerie

Bild 1: Krug, 42 cm hoch

Bild 2: Krugdeckel, bezeichnet mit "S K".

Quelle

Einzelnachweise

- ↑ Sterbebuch der Dompfarre Salzburg, Band V, S. 198.

- ↑ Vgl. Akten im Archiv der Stadt Salzburg (AStA): Pezolt Akten 217 1/2 (Nachlass Georg Pezolt); "Bitte ... um hohe Bewilligung" vom 15. Juli 1803. Dank an Walter Schlegel, Salzburg, für diesen Hinweis.

- ↑ Franz de Paula Elixhauser († 3. April 1793)

- ↑ Der Sohn Seraphin Kobler junior (* 14. Oktober 1795; † 14. Mai 1842) übernahm 1837 mit der jüngeren Schwester zu gleichen Teilen das Höllbräu, nach dem frühen Tod des Bruders blieb die Schwester Franziska (Fanny) alleinige "Höllbräuin". Vgl. Marx, Erich; Weidenholzer, Thomas: Das »Höllbräu« zu Salzburg. Geschichte eines Braugasthofes., Stadtgemeinde Salzburg, 1992, S. 86 und S. 183.

- ↑ Am 14. April 1837 starb die Mutter Franziska Hofmann / Elixhauser / Kobler.

- ↑ Ihre Mutter, Gertraud, geborene Track (Drackin), ist 1779 verstorben; ihr Vater, Jakob Hofmann, "bürgerl. Lederermeister" in der Stadt Salzburg, ist 1804 verstorben, taucht aber nicht in der Unterschriftenliste auf.