Zigeunerlager Maxglan

Das Zigeunerlager Maxglan war in der Zeit des Nationalsozialismus ein Zwangslager für Sinti in der Stadt Salzburg.

Lage

Es befand sich in Widerspruch zu seinem Namen rechts des Glanbachs in Leopoldskroner Moos, Schwarzgrabenweg und bestand zwischen Herbst 1940 und April 1943. 1940 berichtete das "Salzburger Volksblatt" in einem Beitrag über die Arbeiten die Hochbauabteilung des Salzburger Stadtbauamts "[...] zwei Wohnbaracken für Obdachlose am Kräutlerweg erbaut, das Zigeunerlager nach Leopoldskron-Moos verlegt. [...][1]

Über das Zwangslager

Jene Zigeuner, die unter dem NS-Regime zwangsinterniert wurden, waren Sinti, die zum überwiegenden Teil aus Süddeutschland und den angrenzenden westlichen Bundesländern Österreichs stammten.

Auf Befehl des SS-Obergruppenführers Reinhard Heydrich sollten auch die im Sommer 1940 auf der Trabrennbahn in Parsch "konzentrierten" Sinti-Familien alsbald ins besetzte Polen "umgesiedelt" werden. Nach der Verschiebung dieser geplanten Deportation auf spätere Zeit wurden die Familien im Leopoldskroner Moos, wo traditionell Lagerplätze waren, zwangsinterniert (Wohnwägen, Zelte und Baracken mit Stacheldraht-Umzäunung, Wachtürme, 15-köpfige Mannschaft). Das Zwangslager befand sich, obschon seine offizielle Adresse Kräutlerweg 2 lautete, auf der rechten Seite des Glanbachs, in der Nähe des Schwarzgrabenweges. Die Verwaltung oblag der von SS-Sturmbannführer Dr. Anton Böhmer geleiteten Kriminalpolizei.

In einem Schreiben vom 6. September 1940 des Leiters der Krimminalpolizeistelle Salzburg, Anton Böhmer, an den Leiter des Reichskriminalpolizeiamts, Reichskriminaldirektor Arthur Nebe, steht

[...] Die Trabrennbahn konnte aber aus Rücksicht auf die am 14.9. beginnenden Trabrennen nur bis 1.9. gemietet werden. [...] den ursprünglichen Plan wieder aufgegriffen, die Zigeuner konzentrisch in dem schon bestehenden alten Zigeunerlager bei Leopoldskron in der Nähe von Salzburg unterzubringen und dort unter polizeilicher Bewachung zu halten. Durch das Arbeitsamt Salzburg werden bereits Gelegenheiten zum geschlossenen Einsatz der männlichen und teilweise auch der weiblichen Zigeuner beschafft. Zu diesem Zwecke sind bereits 2 große Baracken im Entstehen, die die bisherigen Unterkunftsmöglichkeiten inzwischen völlig unbrauchbar geworden waren, die die Unterbringung der gesamten Zigeuner in Stärke von etwa 210 Personen ermöglichen. [...][2]

Alle Zwangsinternierten mussten arbeiten: entweder außerhalb des Lagers bei der Glanregulierung, beim Bau der Reichsautobahn und der "Führerkaserne" in Elsbethen oder innerhalb des Lagers ("Heimarbeit" für Frauen, Kinder und alte Männer). In den Jahren 1940 und 1941 waren insgesamt 51 Sinti als sogenannte Kleindarsteller zu den Dreharbeiten für Leni Riefenstahls Film "Tiefland" in Krünn bei Mittenwald verpflichtet.

In Zusammenhang mit der in der Stadt Salzburg von einem parteiunabhängigen Personenkomitee Stolpersteine, von allen Opfergruppen sowie vom Dachverband Salzburger Kulturstätten und von der Gemeinderätin Ingeborg Haller initiierten Aktion Stolpersteine konnte der Historiker Gert Kerschbaumer die Namen und Schicksalsverläufe der am Rande der Mozart- und Festspielstadt zwangsinternierten Sinti, von 245 Kindern, Frauen und Männern ermitteln – hier ein Beispiel:

- Agathe Herzenberger, am 2. Oktober 1941 in der Stadt Salzburg in Unfreiheit geboren, ist eine Tochter der Sängerin Therese Herzenberger und ihres Lebenspartners Lambert Baumann-Blach. Agathes Mutter, ihre vier Geschwister Anton, Rosa, Rudolf und Wilhelm und ihre Großmutter Pauline Blach zählten zu den Laiendarstellern in Leni Riefenstahls Film "Tiefland".

Entgegen den Behauptungen, Riefenstahls Komparsen hätten die Nazi-Zeit überlebt, steht eindeutig fest, dass die gesamte Familie Herzenberger nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurde. Von den insgesamt 51 Komparsen wurden 25 nach Auschwitz, drei nach Ravensbrück und 14 nach Lackenbach deportiert; zwei Personen starben im Lager Maxglan, das Schicksal der übrigen sieben ist noch ungeklärt.

Dutzende zwangsinternierte Sinti waren schon vor Heinrich Himmlers Auschwitz-Erlass vom 16. Dezember 1942 in ein anderes Zwangslager (z. B. nach Weyer, von dort nach Lodz) oder in ein KZ (Ravensbrück, Mauthausen) deportiert worden. Die im Salzburger Zwangslager verbliebenen rund 200 Sinti wurden Anfang April 1943 zum größeren Teil nach Auschwitz-Birkenau (B.II.e) und zum kleineren Teil nach Lackenbach deportiert.

Im Todeslager Auschwitz war das Mädchen Agathe Herzenberger bloß eine Nummer, die ihm eintätowiert wurde: "Z-6541". "Z" bedeutete "Zigeuner": Tod durch Gas, Hunger, Seuche oder Experiment des Arztes Dr. Josef Mengele im "HKB" (Häftlingskrankenbau). Bekannt ist nur, dass Agathe, erst 1½ Jahre jung, am 21. Juli 1943 tot war. Das zu einer Nummer entwürdigte Mädchen hat seinen Namen zurückbekommen. Für Agathe Herzenberger und weitere 16 Kinder mit gleichem Schicksalsverlauf wurden in der Nähe des ehemaligen Zwangslagers vom Künstler Gunter Demnig Stolpersteine verlegt. Zum Abschluss wurde dort auf Initiative der Salzburger Radiofabrik ein vom Künstler Zoltan Pap gestaltetes Hör-Mahnmal aufgestellt. In Kooperation mit erinnern.at haben auch vier Salzburger Schulen und der Linzer Verein Ketani für Sinti und Roma an der Erinnerungsarbeit mitgewirkt.

Das vom Historiker Gert Kerschbaumer erstellte Verzeichnis der von Salzburg nach Auschwitz deportierten Sinti befindet sich auf der Homepage des Personenkomitee Stolpersteine Salzburg.

Am 29. Februar 2020 meldete ein Anrainer die Zerstörung des Denkmals. Nach einer Begehung konnte der letzte Sturm im Februar als Verursacher ausgeschlossen werden - das Denkmal wiegt mehrere hundert Kilogramm - und es wurde Anzeige erstattet. Erneut in der Nacht von 9. auf 10. Februar 2023 kam es zur Zerstörung des Denkmals durch Unbekannte. Die Metallskulptur wurde vom steinernen Sockel gerissen.[3]

Bildergalerie

Stolperstein für Aloisia Wolf (* 1930; † 1944); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Walter Reinhardt (* 1942; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Jakob Reinhardt (* 1941; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Agathe Baumann (* 1941, † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Frieda Baumann (* 1939; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Anton Eberle (* 1940; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Gustav Eberle (* 1941; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Agathe Herzenberger (* 1941; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Sonia Herzenberger (* 1943; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Maria Kerndlbacher (* 1940; † 1944); am Schwarzgrabenweg

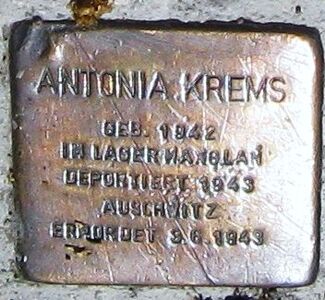

Stolperstein für Antonia Krems (* 1942; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Juliana Krems (* 1940; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Josef Krems (* 1941; † 1944); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Alban Lutz (* 1940; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Engelbert Raiminius (* 1942; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Helmuth Lichtenberger (* 1941; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Katharina Kugler (* 1941; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Stolperstein für Stefan Leimberger (* 1940; † 1943); am Schwarzgrabenweg

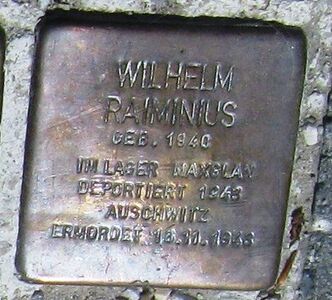

Stolperstein für Wilhelm Raiminius (* 1940; † 1943); am Schwarzgrabenweg

Weblinks

- Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Zigeuner"

Quellen

- Webseite Personenkomitee Stolpersteine Salzburg

- Radiofabrik Salzburg: Das "Zigeunerlager" Salzburg-Maxglan. Vorhof zum KZ. Ein Hörmahnmal

- "Salzburger Nachrichten", 23. Juni 2009 sowie "Die Schuld des Nicht-wissen-Wollens", 11. August 2010