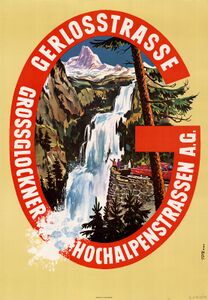

Gerlos Alpenstraße

Die Gerlos Alpenstraße befindet sich im äußersten Südwesten des Bundeslandes Salzburg im Oberpinzgau.

Geschichte

Diese Salzburg mit Nordtirol (Zillertal) verbindende Alpenstraße wurde zwischen 1960 und 1962 erbaut. Die Strecke führt von der Gemeinde Krimml auf die so genannte "Pinzgauer Höhe" (Gerlospass), knapp östlich des Speichers Durlaßboden.

Karrenweg zum Goldschatz

- Hauptartikel Alte Gerlosstraße

Die erste Straßenverbindung von Salzburg nach Tirol weist eine wesentlich ältere Geschichte auf. Schon seit dem 15. Jahrhundert bezogen die Salzburger Fürsterzbischöfe Gold aus dem Zillertal, das bis 1803 zum Erzbistum Salzburg gehörte. Auf dem Rohrberg hoch über Zell am Ziller im Tiroler Zillertal wurde 1630 ein reicher Goldfund gemacht, der den seit 1506 recht einträglichen Goldbergbau auf dem nahe gelegenen Hainzenberg weit zu übertreffen versprach. Die "Modernisierung" des vorhandenen Saumpfades wurde daher notwendig. 70 Arbeiter stellten dann einen 3,5 m breiten Karrenweg von Zell am Ziller ins Salzburger Wald im Pinzgau so weit fertig, dass im Sommer 1631 eine vierspännige Kutsche die holprige Eröffnungsfahrt über die Gerlos schaffte. Es war der Beginn der alten Gerlosstraße.

Nach der Eröffnung der Inntal-Eisenbahn 1868 hatte eine Gruppe von visionären Männern die Idee, eine Eisenbahnverbindung von Jenbach im Inntal durch das Zillertal und über den Gerlospass in den Pinzgau zu bauen. Als jedoch sechs Jahre später tatsächlich die Planung einer Eisenbahnverbindung von Tirol nach Salzburg anstand, gewann die heutige Streckenführung über Hochfilzen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Oberpinzgauer Bauern gegen die Bahnverbindung waren, befürchteten sie doch große Schäden in ihrer Landwirtschaft durch das "Dampfross". Zwar verstummten die Pläne einer Straße über den Gerlospass nie, aber es geschah auch nichts. Neben endlosen Debatten über eine Straße tauchten 1920 Luftschloss-Architekten auf. Sie wollten die 31 Kilometer lange Lücke (Luftlinie) zwischen den beiden Schmalspurbahnen im Zillertal und Pinzgau mit einer Seilbahn schließen.

Erste Baukilometer auf Tiroler Seite

Die verheerende Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er-Jahre brachte im Salzburger Land den Baubeginn des bereits seit Jahren in der Schublade befindlichen Projekts Großglockner Hochalpenstraße (1930) zur Realisierung, um wenigstens ein paar Tausend Arbeitslosen Arbeit zu bieten. 1930 ließ der Salzburger Landeshauptmann Dr. Franz Rehrl, der auch die Realisierung die Großglockner Hochalpenstraße federführend betrieben hatte, ließ ein Straßenprojekt ausarbeiten. Es sollte den alten "Ronachweg" von Wald bis zur Passhöhe ausschalten, da sich dieser Weg auf langen Strecken durch ausgedehnte Rutschgebiete am Südhang der Kitzbüheler Alpen befand. Doch diesmal konnte Rehrl keine Gelder auftreiben und man begnügte sich mit dem Ausbau von Ausweichstellen.

Auf Tiroler Seite des Gerlospasses wurde 1934 und 1935 der 17 Kilometer lange Güterweg zwischen Zell am Ziller und Gerlos für den damaligen Autoverkehr ausgebaut. Der erste Schritt einer zeitgemäßen Straßenverbindung in Richtung Oberpinzgau war getan. Der Krieg stoppte dann aber vorerst alle Pläne. 1938 tauchte nochmals ein großzügig gedachtes Projekt im Bereich der Krimmler Wasserfälle beginnend, über "Schliffern", die Filzsteinalpe hinauf zur Gerlosplatte auf. Dieses Projekt kam jedoch nicht über seine Anfänge hinaus.

Mit dem amerikanischen Wiederaufbauprogramm, dem "Marshall Plan", und der deutschen Währungsreform begann 1948 eine wirtschaftliche Besserung im Land Salzburg. Das Handelsministerium griff die Pläne von 1938 wieder auf und 1949 wurde der genialen Erbauer der Großglockner Hochalpenstraße, Hofrat Franz Wallack, mit der Planung einer Gerlos Alpenstraße beauftragt.

Bau der Gerlos Alpenstraße

Elf Jahre bis zum Spatenstich

Geldmangel verhinderte jedoch vorerst die Umsetzung der zwölf Kilometer langen und 7,5 Meter breiten Straße, die Wallack von Krimml über 558 Höhenmeter und acht Kehren bei einer maximalen Steigung von neun Prozent hinauf nach Gerlos geplant hatte.

Am 20. Juli 1960 war es dann aber nach elf Jahren des Wartens endlich soweit. Landeshauptmann Josef Klaus, der gleichzeitig auch Vorsitzender im Aufsichtsrat der Großglockner Hochalpenstraßen AG war, nahm den Spatenstich vor.[1] Und so begann die Großglockner Hochalpenstraßen AG 1960 mit dem zweijährigen Bau dieser zwölf Kilometer langen, zweispurigen Straße über 558 Höhenmeter mit acht Kehren und einer Höchststeigung von neun Prozent. 500 Arbeiter errichteten in 700 000 Schichten, in 26 Monaten, die Straße. Dabei musste eine umfassende Entwässerung des rutschgefährdeten Geländes ebenso gebaut werden wie eine aufwändige Wildbachverbauung. Die Scheitelstrecke, die durch ein Hochmoor führt, musste auf einer Länge von 1,5 Kilometern vier Meter tief ausgehoben werden, bis man auf festen Untergrund stieß.

Kurz nach Beginn der Strecke musste Wallack eine technische Lösung für das sogenannte Trattenköpfl finden, in dessen Bereich die Straße eine 180-Grad-Kehre benötigte. Wallack löste dieses Problem, in dem er zunächst die Trasse der Straße durch einen Tunnel unter dem Trattenköpfl führte, danach eine Kehre in Form eines Dreiviertelkreises um dieses Trattenköpfl im Freien baute und die fehlende Drehung der Straße in die Gegenrichtung in einer Schleife bergwärts führen konnte.

Die gesamte Trasse war auf einer 40 bis 60 Zentimeter starken Frostschutzschicht gebaut worden, um die Straße absolut wintersicher zu machen. Wie schon bei der Großglockner Hochalpenstraße ließ Wallack auch bei der Gerlos Alpenstraße ein Fernsprechkabel entlang der Straße verlegen und Notrufstellen errichten.

Die feierliche Eröffnung der Gerlos Alpenstraße erfolgte am 1. Dezember 1962. Erst 1964 wurde sie auch auf Tiroler Seite fertig gestellt, als das Land Tirol und die Tauernkraftwerke im Zuge der Erbauung des riesigen Speichersees die Straßenlücke zwischen der Pinzgauer Höhe und Ortschaft Gerlos schlossen. Klaus, der mittlerweile zum Finanzminister berufen worden war, und der neue Salzburger Landeshauptmann DDr. Hans Lechner führten zusammen mit Franz Wallack die 300 Fahrzeuge umfassenden Autokolone der Eröffnungsfahrt an. Aber erst 1964 war dann auch das letzte Straßenstück zwischen der Salzburger Landesgrenze und der Gemeinde Gerlos auf Tiroler Seite geschlossen. Durch den Bau des Kraftwerkspeichers Durlaßboden konnte nun die 38 Kilometer lange Straße zwischen Krimml und Zell am Ziller durchgehend befahren werden.

Wirklicher Hofrat DDr. Willi-Volker Dworak erwarb sich besondere Verdienste bei den Grundeinlösungsverhandlungen und Verhandlungen mit den Banken um die Scheitelstrecke der Gerlos Alpenstraße.

Die Straße kann ganzjährig befahren werden.

1965: Einmillionster Besucher

Am Donnerstag, den 17. Juni 1965, ein Jahr vor seinem Tod konnte der Erbauer der Straße Hofrat Wallack noch den einmillionsten Besucher begrüßen. Es war dies Walter Huber aus Erenstein bei Ulm in Deutschland mit einem VW.[2]

2012: 50 Jahre Gerlos Alpenstraße

Am 13. Juli 2012 fand die Jubiläumsfeier "50 Jahre Gerlos Alpenstraße", u. a. mit einer Festansprache von Bundespräsident Heinz Fischer, in Krimml statt.

Seit der Eröffnung im Jahr 1962 sind rund 13,4 Millionen Fahrzeuge über die Panoramastraße gerollt. Mit enormen wirtschaftlichen Effekten für die Region: Mit den Krimmler Wasserfällen und der WasserWelten Krimml finden sich entlang der Straße zwei der beliebtesten Ausflugsziele des Landes. Die Absicht, die beiden Bundesländer Salzburg und Tirol aufs Schönste miteinander zu verbinden, ist nicht nur gelungen, sondern längst selbst zu einer touristischen Attraktivität geworden.

Die Großglockner Hochalpenstraßen AG (GROHAG) als Betreiber der Straße hat die Gerlos Alpenstraße finanziert und gebaut. Investiert wurden mit dem Bau knapp 75 Mio Euro in diesen fünf Jahrzehnten. "Die GROHAG steht seit über 80 Jahren im Mehrheitseigentum der Republik", so Bundespräsident Fischer, "und wirtschaftet sehr erfolgreich. Zur langfristigen Absicherung ist diese Solidität von besonderer Wichtigkeit."

2022: Tempo 70

Seitens der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Zell am See wurde Anfang Juli 2022 eine 70 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung erlassen. Die Verordnung gilt für die gesamte Streckenlänge der Gerlos Alpenstraße (von Krimml bis Gerlos) mit Ausnahme jener Abschnitte, für die schon jetzt geringere Beschränkungen gelten (30- und 50 km/h). Damit wurde dem Ansuchen des privaten Straßenerhalters GROHAG gefolgt, der damit für mehr Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sorgen will. Insbesondere soll damit auch die anrainende Bevölkerung in den Gemeinden Krimml und Wald vor unnötigem Lärm geschützt und entlastet werden.[3]

Technische Details

- Länge: zwölf Kilometer

- Kehren: acht

- Maximale Steigung: neun Prozent

- Höhenunterschied: 558 m

- Geöffnet: ganzjährig

Sehenswertes

Veranstaltungen

- Mehrere Jahre fand das Bergrennen Gerlos für Automobile statt

Bildergalerie

weitere Bilder

Gerlos Alpenstraße – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Gerlos Alpenstraße – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Quellen

- Großglockner Hochalpenstraßen AG

- Presseaussendung GROHAG im Juli 2012

- Broschüre "50 Jahre Gerlos Alpenstraße"

- "Salzburger Nachrichten", 1. Dezember 1962

- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar.

- ANNO, "Österreichische Bauzeitschrift", Ausgabe vom Dezember 1949, Heft 12, ein Beitrag von Hofrat Franz Wallack: "Das Problem der Scheitelstrecke der Gerlosstraße"

Einzelnachweise

- ↑ www.sn.at, Archiv der "Salzburger Nachrichten", Ausgabe vom 21. Juli 1960, Seite 3

- ↑ www.sn.at, Archiv der Salzburger Nachrichten, Ausgabe vom 19. Juni 1965, Seite 7

- ↑ Presseaussendung GROHAg am 5. und 27. Juli 2022