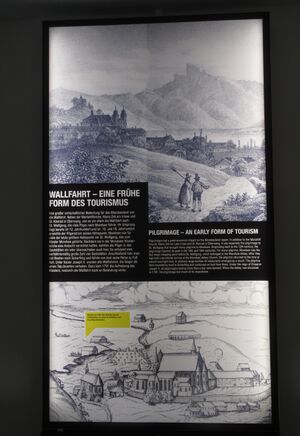

Wallfahrt

Wallfahrsorte haben zu allen Zeiten und in praktisch allen Religionen eine bedeutende Rolle gespielt, weil viele Menschen meinten, an diesen Plätzen Kräfte des Göttlichen zu erfahren. Allein auf dem Gebiet der Erzdiözese Salzburg, das 17 Dekanate umfasst, können 175 Pilgerstätten[1] nachgewiesen werden.[2]

Geschichte

Hinweise auf Wallfahrten finden sich bereits bei den alten Ägyptern, Griechen und Römern. Aber auch im Lamaismus (Tibet), Hinduismus (vorwiegend Indien), Shintokult (Japan) und in den Lehren des Konfuzius (China) sind Wallfahrten bekannt. Bei den männlichen Juden pilgerte jeder ab dem 13. Lebensjahr zum Tempel nach Jerusalem.

Seit dem 2. und 3. Jahrhundert nach Christus sind Wallfahrten auch aus anderen Ländern überliefert: Sinai (Israel und Ägypten), Palästina (heutiges Israel), Mesopotamien (die Länder am Euphrat und Tigris, Syrien und Irak) und Kleinasien.

Mit der Auffindung des Kreuzes Jesu im 4. Jahrhundert begannen die ersten Wallfahrten des Christentums. Später im Katholizismus, da Wallfahrten im Protestantismus abgelehnt wurden.

Bei den Christen entwickelte sich das Heilige Grab in Israel als wichtigstes Wallfahrtsziel. Um die Besichtigung dieses Grabes nach der Eroberung von Jerusalem durch die Araber sicher zu stellen, schloss Kaiser Karl ("der Große") mit Kalif Harun al Raschid einen Vertrag, der den freien Zugang der Pilger gewährleistete.

Aber bald waren auch die Gräber in Rom (Italien, Grab des hl. Apostel Petrus im späteren Petersdom) oder Santiago de Compostela (Nordwestspanien, Grab des Hl. Jakobus) sehr wichtige Wallfahrtsziele geworden.

Seit dem Mittelalter sind zudem eine Vielzahl von Marienwallfahrtsorten zu verzeichnen, die bis heute zu den wichtigsten Wallfahrtsorten zählen. So werden in Altötting (Bayern) und Tschenstochau (Polen) wundertätige Marienbilder verehrt. Die bedeutendsten Marienwallfahrtsorte des 19. und 20. Jahrhunderts sind Lourdes (Frankreich) und Fatima (Portugal), sie wurden von der römisch katholischen Kirche anerkannt.

Unglücke im Zusammenhang mit Wallfahrten

An den Erschöpfungstod der 19jährigen Maria Denggin und der 38jährigen Maria Denggin auf dem Rückweg von einer Wallfahrt nach Filzmoos erinnert das Denggn Taferl am Oberhüttensattel.

Bei der Rückkehr von einer Wallfahrt zur Wallfahrtskirche Zu Unserer Lieben Frau Maria Himmelfahrt auf dem Dürrnberg in Hallein ertranken 1669 bei einem Schiffsunglück 62 Antheringer in der Nähe des Michaelstors in der Salzach.

Anlässlich einer Bartholomä-Wallfahrt ertranken am 23. August 1688 bei der Floßüberfahrt nach Königssee über 70 Personen.

Bräuche

An Wallfahrtsorten haben sich besondere Bräuche und Rituale entwickelt, z.B. bei der Überbringung von Opfergaben (Votiv und Votivtafel), dem Darbringen von Bitt- und Dankgebeten und dem über sich ergehen lassen einer zeremoniellen Reinigung.

Reliquienwallfahrten

Reliquienwallfahrten begannen im im 13. Jahrhundert in Europa. So war das Grab und der Reliquienschrein der hl. Elisabeth (Heiligsprechung 1249) ein Pilgerziel, ebenso wie Santiago de Compostela. Aber auch Turin (mit dem angeblichen Grabtuch Christi, immer noch nicht einwandfrei bestätigt), Benediktinerkloster Andechs (Bayern, zwischen Starnberger und Ammersee, Blutreliquie) oder eben Heiligenblut am Großglockner (Kärnten, Blutreliquie) wurden zu Wallfahrtszentren.

Gnadenbilder

Wallfahrten zu Gnadenbildern waren aber wesentlich bedeutender als Wallfahrten zu Reliquien. Dabei wurden nicht nur Bilder verehrt, sondern auch Kreuze. Dabei spricht man von Kreuzwallfahrten (Beispiel Lucca, Toskana, Italien, zum Volto Santo).

Die meisten Gnadenbilder zeigen die Muttergottes. Je nach Alter des Gnadenbildes thront oder steht Maria. Vesperbilder lassen sich erstmals um 1280/1300 nachweisen. Unter Wallfahrtsbildern von Heiligen fand seit dem 13. Jahrhundert die hl. Mutter Anna die weiteste Verbreitung. Es kam zu Annenwallfahrten.

Vielen Gnadenbilder wurde früher auch den jeweiligen Feiertagen entsprechend "angezogen". Wertvolle Ornate zierten dann diese Bilder.

Wallfahrten zu Erscheinungsorten

Wichtige Wallfahrtsziele bildeten auch Orte von Erscheinungen. Hier seien erwähnt Le Mont Saint Michel am Atlantik in Frankreich (hl. Michael), Monte Gargano, Apulien, Italien (hl. Michael), Lourdes, Südfrankreich (hl. Maria Muttergottes), Fatima, Portugal (hl. Maria Mutter Gottes).

Anlässe von Wallfahrten

Gründe für eine Wallfahrt gab und gibt es viele. Geschichtlich gesehen waren es zunächst die Entbehrungen, die man auf sich nehmen musste, um zu den entfernt gelegenen Wallfahrtszielen zu gelangen, von denen man sich Heil erwartete. Sie waren auch Buße für viele Pilger. Wallfahrten wurden beispielsweise von Behörden als Strafe (= Buße) auferlegt. So gibt es Pilgerstätter, die eigene Pranger hatten für diese Pilger.

Natürlich war die Verehrung der oder des Heiligen eine wichtige Motivation. Man versprach sich Heilung von Leiden oder Lösung von Problemen. Die Politik oder nationale Motivation waren seit jeher Gründe für Wallfahrten. Santiago de Compostela lag gerade noch nicht im Einflussbereich der Mauren (Araber, Muslime). Eine Wallfahrt dorthin über mehrere Tausend Kilometer war nicht nur Entbehrung, sondern auch Dokumentation des festen Willens von Europa, dass dieser Ort christlich bleibt. Was ja dann auch die Geschichte bewiesen hat. Auch bei von Regimen unterdrückten Völker entwickelte sich eine Art von Protestwallfahrt. Beispiele dafür sind Andocs in Ungarn, oder für aus ihrer Heimat Vertriebene, die ihr landsmannschaftliches Zusammengehörigkeitsgefühl damit festigten wie in Altötting, Bayern.

Zu berufsmäßigen Pilgern führte ab dem 14. Jahrhundert der Brauch, Wallfahrten für Verstorbene durchzuführen. Dies war aber nur eine der Zweck entfremdeten Wallfahrtsarten, die sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelten.

Organisation von Wallfahrten

Durch ein Netzwerk von Klöster und Herbergen, die in Abständen von Tagesmärschen an den Pilgerstrecken zu finden waren, wurde die Übernachtung und Verköstigung gesichert. Zunächst waren diese Leistungen auch kostenlos. Erst durch die Zunahme des Pilgertourismus entwickelten sich auch kostenpflichtige Unterkünfte.

Die Pilger erhielten einen Pilgerausweis, mit dem sie sich bei den einzelnen Stationen ausweisen konnten. Auch wurde darin das Erreichen des Ziels bestätigt.

Leider zogen Pilgerwege auch Diebe und Mörder an. So gab es immer wieder auch Streckenabschnitte, die man besser nicht alleine, sondern nur in Gruppen oder gar von Soldaten begleitet, hinter sich brachte.

Wallfahrten in Salzburg

- Die geheimnisvolle Geschichte der Muttergottesstatue aus 1076 zog immer wieder die Menschen in ihren Bann. Mitte des 17. Jahrhunderts war die Wallfahrt nach Großgmain die größte und wichtigste Wallfahrt im Erzstift Salzburg gewesen.

- Jakobuswallfahrt zur Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Jakobus d. Ä. in St. Jakob am Thurn

- Wallfahrt Maria Bühel zur Wallfahrtskirche Maria Bühel

- Wallfahrt Maria Dürrnberg zur Wallfahrtskirche Zu Unserer Lieben Frau Maria Himmelfahrt

- Wallfahrt Maria Kirchental zur Wallfahrtskirche Maria Kirchental

- Wallfahrt Maria Plain zur Wallfahrtsbasilika Maria Plain

- Wallfahrt Sankt Leonhard im Lungau zur Wallfahrtskirche St. Leonhard ob Tamsweg

- Wallfahrt Sankt Leonhard bei Grödig zur Wallfahrtskirche St. Leonhard

- Wallfahrt Maria Heimsuchung von Hüttschlag über das Tappenkar und das Riedingtal nach Zederhaus

Wallfahrten in Grenzregionen

- Großglockner Wallfahrt

- Hauptartikel Großglockner Wallfahrt

- Die Großglockner Wallfahrt findet seit rund 300 Jahren jeweils am 28. oder 29. Juni an den Festtagen der Apostel Petrus und Paulus statt.

- Wallfahrt Heiligenblut'

- Hauptartikel Wallfahrt Heiligenblut

- Die Wallfahrt zur Verehrung des Heiligen Blut geht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Die Kirche ist jedoch bereits 1271 urkundlich bezeugt. Sie barg die angeblichen Gebeine eines namenlosen, im Volksmund als Fritz bezeichneten Heiligen, dessen Legende wohl auf vorchristliche Tradtionen zurück reicht.

- Wallfahrt zu St. Wolfgang'

- Hauptartikel Wallfahrt St. Wolfgang

- Die Wallfahrt zu St. Wolfgang geht auf den Hl. Wolfgang zurück und hatte ihre Blütezeit im 16. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert wurde sie wiederbelebt.

- Bartholomä-Wallfahrt

- Hauptartikel Bartholomä-Wallfahrt

- Die Bartholomä-Wallfahrt führt von Maria Alm durch die wildromantische Hochgebirgslandschaft des Steinernen Meeres nach St. Bartholomä am Königssee im Berchtesgadener Land.

Siehe auch

Bilder

Wallfahrt – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Wallfahrt – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Literatur

Quellen

- Pilgerstätten Europas, Clemens Jöckle, Karl Müller Verlag, Erlangen (BRD), 1997, ISBN 3-86070-437-0

Einzelnachweise

- ↑ Johannes Neuhardt: Wallfahrten im Erzbistum Salzburg, München und Zürich 1982, Übersichtskarte im Buchdeckel vorne innen.

- ↑ Roman Schmeißner: Orgeln und Orgelspiel in Wallfahrtskirchen der Erzdiözese Salzburg. Studien zum Orgelbau und zur kirchenmusikalischen Praxis an Wallfahrtsorten. In: Das Orgelforum, Nr. 25, Wien 2020, S. 20–75: 20.