Kollegienkirche

Die Kollegienkirche, auch Universitätskirche genannt, ist die der Universität Salzburg und den Wissenschaften gewidmete Pfarrkirche der Universitätspfarre der Erzdiözese Salzburg. Sie zählt zu den denkmalgeschützten Objekten in der Stadt.

Geschichte

Die Kollegienkirche am südlichen Rand des Universitätsplatzes steht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Alten Universität in der Salzburger Altstadt. Das Patrozinium ist die Unbefleckte Empfängnis Mariä, das Patroziniumsfest, wird am 8. Dezember begangen.

Bereits der Gründer der Benediktineruniversität Fürsterzbischof Paris Graf von Lodron (1619 bis 1653) wollte eine eigene Kirche für das Benediktiner-Kollegium errichten lassen. Aber erst Fürsterzbischof Johann Ernst Graf Thun schuf rund 70 Jahre später mit seinem decrtum proprium am 6. Dezember 1694 die Voraussetzung für deren tatsächliche Errichtung. Bisher fanden die Messen der Benediktiner in der Aula Academica statt.

Die Bauarbeiten begannen nach der Grundsteinlegung am 6. Mai 1696 durch Edmund Sinnhuber, Abt von St. Peter. Am 20. November 1707 wurde die Kirche zu Ehren der Unbefleckten Jungfrau Maria geweiht. Doch bis zur Fertigstellung waren immer Schwierigkeiten zu überwinden. Die Pläne für das Bauwerk stammen von Johann Bernhard Fischer von Erlach, die Bauleitung hatte Hofmaurermeister Johann Grabner inne.

Bereits im Oktober 1696 beeinspruchte Johann Joseph Graf von Kuenburg, Kaiserlicher wirklicher Geheimer Rat und Kämmerer sowie Salzburger Geheimer Rat, die vorgesehene Größe der Kirche, da das Palais Kuenburg sich unmittelbar östlich der Kirche befand. Nach einem Lokalaugenschein wurde aber am 20. Mai 1697 abgewiesen. Der Vertrag Fischer von Erlach sah vor, dass dieser mindestens drei Mal im Jahr den Bau kontrolliere und noch während der Bauphase musste er verschiedene Änderungen an den Plänen vornehmen. Das heutige Erscheinungsbild der Kirche dürfte dann erst 1698 endgültig festgelegt worden sein.

1706 war das Dach fertiggestellt, aber nach der Einweihung 1707 wurde noch Jahrzehnte an der Fertigstellung des Innenausbaus gearbeitet. Die Einweihung hatte der seit 1705 eingesetzte Koadjutor des Fürsterzbischofs (und dessen späterer Nachfolger), Franz Anton Fürst Harrach, vorgenommen. Der Einweihung folgten achttägige Feierlichkeiten.

Nach einer "ruhigen" Zeit als geweihte Kirche diente sie 1800 als Heumagazin für die Truppen Napoleons (siehe Salzburg unter Napoleon) und wenig später als Lazarett. Auf dem Marmorfußboden unter der Kuppel der Kollegienkirche erinnert noch heute ein Brandfleck an die Kriegszeiten, in denen die Kirche profaniert wurde. Unter bayerischer Herrschaft verlor die Kirche 1810 ihre ursprüngliche Bestimmung, denn die Universität wurde geschlossen. Danach und in der Zeit des Kaisertums Österreich war sie die Kirche des Staatsgymnasiums, zugleich wurde sie als Garnisonskirche genutzt.

Im Rahmen der dritten Salzburger Festspiele 1922 inszenierte Hugo von Hofmannsthal in dieser Kirche die Uraufführung seines Werkes Das Salzburger Große Welttheater.

Mit der Neugründung der Paris-Lodron-Universität Salzburg 1964 erreichte die Kirche wieder ihre ursprüngliche Bestimmung.

Sie wird immer wieder für Kulturveranstaltung genutzt (z. B. für die Veranstaltung Adventklänge).

Sanierung

In den Jahren 2003 bis 2013 wurde die Kollegienkirche von ihrem heutigen Eigentümer, der Republik Österreich, vertreten durch die Bundesimmobiliengesellschaft, mit eigenen Mitteln, maßgeblich mit einer Spende des World Monuments Fund und auch mit Spenden der Salzburger Bevölkerung, von Grund auf außen wie innen saniert.[2] [3] Die Sanierung kostete etwa 12 Mio. Euro. Zum Vergleich: die damaligen Errichtungskosten betrugen umgerechnet auf heutigen Kaufwert etwa 15 Mio. Euro. Im Buch Kollegienkirche Salzburg. Das Meisterwerk von J. B. Fischer von Erlach beschreibt der Landeskonservator Ronald Gobiet die Geschichte der Sanierung.

Architektur

Die Kirche ist heute der bedeutendste Kirchenbau der Stadt Salzburg neben dem Dom, ein Hauptwerk des Barockarchitekten Fischer von Erlach und ein Kirchenbau von internationalem Rang. Der Architekt selbst erlebte die Vollendung des Bauwerks nicht mehr sehend, da er mittlerweile erblindet war.

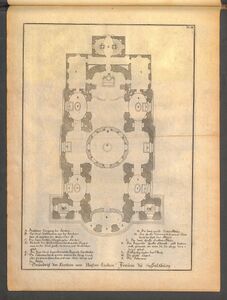

Fischer von Erlach setzt mit der Kollegienkirche das Konzept der Kreuzkirche um, einerseits eine klassisch Formgebung und dennoch in einer für die damalige Zeit in Salzburg und Mitteleuropa in völlig neuartigen Weise. Besonders zu erwähnen sind die klaren Dimensionen. Die Seitenachse ist 29 m, die Längsachse 58 m lang. Der Mittelteil des Haupthauses ist mehr als 30 m lang. Er ist 29 m hoch, die Kuppel ist ihrerseits nochmals 29 m weit und hoch, insgesamt hat also die Kirche eine Höhe von 58 m. Gemäß dem ursprünglichen Baukonzept sollte das Gewölbe und auch die Kuppel des Kirchenbaues allerdings um zumindest etwa fünf Meter höher werden. Erst in einer späten Bauphase wurde beschlossen, die Gewölbe tiefer als geplant anzubringen.

Fischer von Erlach ließ hier zugunsten der Erlebbarkeit des Gesamtbauwerkes und seiner Architektur die Gestaltung der detaillierenden Schmuckelemente – auch durch die Ausführung des Kircheninneren in einheitlich weißer Farbe ohne Gemälde – zurücktreten. Der Kirchenbau wurde zum Vorbild vieler spätbarocker Kirchen im süddeutschen Raum.

Die Kirche besteht aus einer nördlichen Prunkfassade sowie dem Hauptkirchenschiff, das nach Süden ausgerichtet ist. Die Fassade wird von zwei Türmen flankiert, die keine Turmhaube besitzen. Sie lösen sich vielmehr nach oben hin feingliedrig in von allegorischen Figuren gekrönten Balustraden auf. Die Figuren auf dem südöstlichen Turm stellen die vier Evangelisten und auf dem nordwestlichen die vier römischen Kirchenväter dar. Die Gestalt der heiligen Maria auf einer Mondsichel krönt die Mitte des Bauwerkes.

Die Figuren auf den Türmen stammen von Michael Bernhard Mandl, die Figur der Immaculata von Matthias Wilhelm Weissenkirchner.

An den unteren Enden des Giebeldreiecks stehen jeweils zwei Engel auf Postamenten.

Die großen Fenster der Fassade öffnen den Bau nach außen und lösen die Schwere der Fassade auf. Zur Universität hin stand bald anstelle eines Durchgangs das Mesnerstöckl.

Innenausstattung

Im Eingangsbereich hängt ein Relief mit Apostelbildnis samt Christusmedaillon in Griffhöhe. Auf dem Zierrahmen steht der Bildhauer Alois Lidauer als Künstler des 1949 entstandenen Kunstwerks. Die Nasenspitze von Judas Thaddäus schaut leicht abgewetzt aus, da sie von Gläubigen oft angegriffen wird. Christian Wallisch-Breitsching, Verwaltungsdirektor der Kollegienkirche, erzählt der Kulturklauberin, dass man Judas Thaddäus bei der Nase genommen hatte und ihm die Anliegen erzählte.

- Für nähere Informationen zu "Kollegienkirche" siehe auch den Originalartikel von Kulturklauberin Daniele Pabinger auf SN.at.

Haupt- und Seitenaltäre

Der ursprüngliche steinerne Tabernakel anstelle eines Hochaltares wurde 1738 abgebrochen und stattdessen ein Altar von Josef Anton Pfaffinger mit Engelfiguren und den drei Allegorien von Glauben (mittig) Hoffnung und Liebe neu gestaltet.

Die beiden mittigen Querschiffaltäre sind mit je einem Altarblatt von Johann Michael Rottmayr ausgestaltet. Sie zeigen den damals wichtigsten Stadtheiligen, Borromäus bei Pestkranken und den Universitätsheiligen Benedikt, heidnische Fürsten taufend.

Die vier zusammengehörigen Altäre, nach den Gemälden den Patronen der vier Fakultäten gewidmet, sind um 1720 bis 1724 errichtet worden. Sie sind Werke des Hoftischlers Simon Thaddäus Baldauf (* 1677; † 1753) aus Au am Inn (Aufbau), und des Fassmalers Peter Paul Perwanger (Fassung).

- Die Kapelle des heiligen Thomas von Aquin im Südosten repräsentiert die Theologie.

- Die Kapelle des heiligen Ivo Helory im Südwesten ist der Gebetsraum für die juridische Fakultät.

- Die Kapelle im Nordosten ist dem Patron der Medizin, dem heiligen Evangelisten Lukas sowie den Nebenpatronen, dem heiligen Ärztepaar Cosmas und Damianus, geweiht.

- In der Kapelle im Nordwesten wird die heilige Katharina von Alexandrien als Patronin der Philosophie verehrt.

Orgel

Die Orgel wurde in den Jahren 1866 bis 1868 von Orgelmacher Matthäus Mauracher I. als mechanische Schleifladenorgel erbaut. Das Instrument hat 34 Register auf drei Manualen und Pedal,[4] wobei das II. und III. Manual in einem gemeinsamen Schwellkasten stehen. In der Salzburger Chronik (Nr. 32, 1868) war zu lesen: Die Disposition des Werkes ist ausgezeichnet, die Kraft im pleno wahrhaft erschütternd, und die Zartheit und Lieblichkeit der Singregister besonders im 3. Manual außerordentlich; das Geigenprincipal im 2. Manual hat viel Ähnlichkeit mit der bekannten vox humana der Luzerner Orgel und wird derselben immer näher kommen, je größer die Übung in der Handhabung des überaus köstlich wirkenden Crescendo sein wird.[5]

Anton Bruckner muss dieses Instrument sehr geschätzt haben. Im Winter 1869 spielte er darauf einige Fugen, in jener streng gehaltenen Form vor, die seinen im selben Jahre bereits in Nancy und Paris erhaltenen Ruf, als großer Contrapunkt ist, der an Beethoven seinen Anschluß hat, entsprach. Im Jahr darauf erfreute er mehrere Musikfreunde durch eine interessante Produktion auf der schönen Orgel der Collegienkirche.[6]

1982 wurde die Orgel von der Tiroler Firma Pirchner restauriert, wobei der orginale Zustand erhalten oder wiederhergestellt wurde. Vor allem die im Ersten Weltkrieg abgelieferten Prospektpfeifen aus Zinn mussten durch neue ersetzt werden. Pirchner legte auch die später hinzugekommene Trompette 8′, im Gehäuseunterteil auf eigenen zwei Laden (C- und Cis-Seite) untergebracht, still. Die Ventile derselben wurden nämlich recht primitiv an der Hauptwerkstraktur angehängt, wodurch die Tasten schwergängig geworden waren.[7]

Disposition

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Anmerkungen

Bildergalerie

Bilder von den Altären und Statuen

Die hl. Katharina von Alexandria ist Patronin der philosophischen Fakultät.

Bilder von den Türmen

Auf dem Ostturm stehen die Figuren der vier Evangelisten, auf dem Westturm die Figuren der vier alten Kirchenväter, links davon die Kuppel der Kollegienkirche, im Vordergrund links die Franziskanerkirche und rechts im Hintergrund die Müllner Kirche.

Im Vordergrund die Kollegienkirche, über dem linken Turm der Kollegienkirche der frisch restaurierte Turm der Franziskanerkirche. Dahinter die obere Hasengrabenbastei auf der Festung Hohensalzburg.

Historische Ansichten

"Die neue oder Universitäts Kirchen zu Saltzburg gebaut von Ihro Hoch-Fürstl Gnaden Johann Ernest Ertz-Bischoffen und Fürsten zu Saltzburg", Kupferstich von Franz Anton Danreiter um 1731.

Ausschnitt aus Kupferstich Salzburg um 1740, v. M. Seutter: Kollegienkirche, Vorderansicht

weitere Bilder

Kollegienkirche – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Kollegienkirche – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI Kollegienkirche – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons

Kollegienkirche – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons

Weblinks

- historisches Bild der Colombariengruft unter der Kollegienkirche

- Offizieller Webauftritt "Kollegienkirche"

Literatur und Quellen

- Schulte, Alice: Die Kollegienkirche in Salzburg in ANNO Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 1917

- Gobiet, Ronald: Kollegienkirche Salzburg

- Sedlmayr, Hans: Kurzes Gutachten über die zu berücksichtigenden Besonderheiten der Kollegienkirche, Wien, 19. Oktober 1976, in: Die Orgel der Universitätskirche Salzburg. Weihe der renovierten Mauracher-Orgel 10. Juli 1982, Salzburg 1982, S. 9–11.

- Walterskirchen, Gerhard: Baugeschichte der Orgel der Universitätskirche, in: Die Orgel der Universitätskirche Salzburg. Weihe der renovierten Mauracher-Orgel 10. Juli 1982, Salzburg 1982, S. 13–19.

- Walterskirchen, Gerhard: Orgeln und Orgelbauer in Salzburg vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Beiträge zu 700 Jahren Orgelbau in der Stadt Salzburg. Dissertation Universität Salzburg 1982.

Einzelnachweise

- ↑ Newsletter horologium Michael Neureiter vom 17. Juni 2024, archiviert von Peter Krackowizer

- ↑ Bundesdenkmalamt / Sanierung der Kollegienkirche 2013 abgeschlossen

- ↑ Bundesimmobiliengesellschaft: Feierliche Eröffnung der Kollegienkirche − Sanierung abgeschlossen

- ↑ Informationen zur Orgel

- ↑ Zit. nach: Gerhard Walterskirchen: Orgeln und Orgelbauer in Salzburg vom Mittelalter bis zur Gegenwart, S. 196.

- ↑ Salzburger Volksblatt vom 7. April 1869 und 9. September 1870. Zit. nach: Gerhard Walterskirchen: Baugeschichte der Orgel der Universitätskirche, in: Die Orgel der Universitätskirche Salzburg. Weihe der renovierten Mauracher-Orgel 10. Juli 1982, S. 18f.

- ↑ Johann Pirchner: Die Restaurierung der Mauracher-Orgel in der Universitätskirche Salzburg, in: Die Orgel der Universitätskirche Salzburg. Weihe der renovierten Mauracher-Orgel 10. Juli 1982, S. 29.