Geschichte der Stadt Hallein

Dieser Artikel handelt von der Geschichte der Stadt Hallein.

Die Anfänge

Etwa um 2 500 v. Chr., also in der jüngeren Steinzeit etwa, gab es im Gebiet des heutigen Bad Dürrnberg eine Siedlung, wie prähistorische Funde beweisen. Man vermutet, dass diese Menschen wegen klimatischen Bedingungen sich nur in den Sommermonaten in dieser Höhe aufgehalten hatten und nur wegen der Salzgewinnung (Quellsole). Da aus der Bronzezeit nur sehr spärliche Funde nachzuweisen sind, dürfte es bis etwa 750 v. Chr. noch keine Dauersiedlung in diesem Gebiet gegeben haben. Erst Mitte der Hallstattzeit lassen sich wieder vermehrt Aktivitäten, wohl wiederum im Zusammenhang mit dem Salz, nachweisen. Soweit bisherige Grabungen ergeben haben, wurde das Salz nur oberiridsch gewonnen, Schürfungen in der Hallstattzeit gingen nicht tiefer als etwa 150 m in den Berg.

Ab etwa 700 v. Chr. drangen dann die Kelten vor und besiedelten den Dürrnberg (sowie den Hellbrunner Berg), auf dem der Sitz eines Herzogs nachgewiesen wurde, der seine Einnahmen aus dem Salzabbau am Dürrnberg hatte. Durch das billige Meersalz der Römer kam der Salzabbau um Christi Geburt völlig zum Erliegen. Jedoch wurden bisher noch keine römischen Gräber am Dürrnberg gefunden. Wohl aber keltische Gräber, so auch in der heutigen Halleiner Altstadt im Bereich des Edmund-Molnar-Platzes. Im Altstadtgebiet wurden dann auch Römergräber entdeckt.

Nach Christi Geburt

Das vorläufige Ende der Besiedlung im Raum Hallein markierten die Markomannenkriege zwischen 167 bis 180 nach Christus. Dann folgte eine neuerliche Besiedlungswelle, diesmal waren es Römer, die in der Umgebung von Hallein, etwa in der Kellau in Golling an der Salzach, am Adneter Riedl und in Puch Landsitze errichteten. Ab dem 3. Jahrhundert nach Christus sind dann wieder römische Ansiedlungen im Halleiner Gebiet nachweisbar, vor allem durch Münzfunde aus der Zeit Kaisers Aurelian (270 bis 275 n. Chr.) bis Kaiser Valerian I. So fand man einen römischen Töpferofen im Garten des Wohnhauses der Halleiner Schulschwestern.

Um 450 tauchte der heilige Severin in diesem Gebiet auf. Nach seinem Tod begann der Niedergang der Provincia Noricum bis Anfang des 6. Jahrhunderts die Bajuwaren in das Salzburger Gebiet und somit auch in den Raum Hallein vorstießen. Auf Rupert von Salzburg folgte Bischof Arno, der in seinem Salzburger Güterverzeichnis alle Orte in seinem Herrschaftsgebiet festhielt.

Der Beginn Halleins

In diesem Güterverzeichnis findet sich aber lediglich die Dorfmark Gamp. Alle Quellen "schweigen" zum Thema Bewohner im Raum Hallein-Dürrnberg zwischen 5. und 8. Jahrhundert, daher nimmt man an, dass dieses Gebiet in diesem Zeitabschnitt unbewohnt war. Erst ab dem 11. Jahrhundert regt sich wieder Leben in Hallein.

Erste neuerliche Salzgewinnung

Und auch Salz wird wieder gewonnen. Doch (noch) nicht am Dürrnberg, sondern am Tuval, dem Bergzug zwischen der Burgruine Guetrat und St. Leonhard (siehe auch Salzgewinnung der Fürstpropstei Berchtesgaden in Niederalm). Allerdings geologisch konnte Salz nur im Bereich der Ruine in Richtung Kaltenhausen vorgekommen sein. Nun setzen wieder Beurkundungen ein: 1123 schenkte in einer Urkunde Erzbischof Konrad I. von Abenberg dem Salzburger Domkapitel eben eine Saline auf dem Tuval. Allerdings stellte sich diese Urkunde als Fälschung aus dem Jahr 1195/96 heraus. Dies, um alte Besitzrechte gegenüber der Fürstpropstei Berchtesgaden geltend machen zu können (vergleiche dazu auch Salzkrieg). Die erste echte, ungefälschte Urkunde stammt dann vom 14. April 1191, in der erstmals eine Saline auf dem Tuval bezeugt wird.

Eine erste urkundliche Erwähnung des Ortes Hallein findet sich dann 1198 als muelpach, jedoch ist der Salzabbau am Dürrnberg schon 1191 nachgewiesen. Wann aber tatsächlich dort Salzlager wieder entdeckt wurden, ist heute nicht mehr nachweisbar. Die Urkunde aus 1198 von Erzbischof Adalbert III. verfügt, dass aller Ertrag des Salzwerkes am Tuval von den Barmsteinen bis zur Alm (Königsseeache) und Grafengaden zwischen dem Erzbischof, dem Domkapitel und dem Stift Berchtesgaden gleichmäßig aufgeteilt werden sollte.

Die Stadt Hallein entsteht

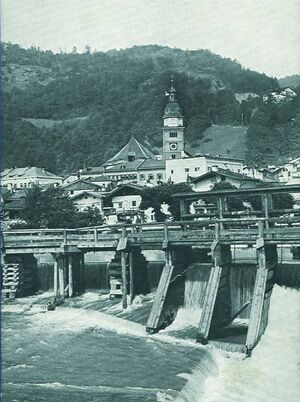

Zur Stadt wird Hallein 1230 erhoben, den Namen Hallein trägt sie dann ab der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (Hallinum [1237], Haellinum [1244], ab 1300 dann als Haellin, Haellein und schließlich Hallein). Zu dieser Zeit wird es still um die Salzgewinnung am Tuval, der Dürrnberg gewinnt wieder an Bedeutung. 1218 standen im Stadtgebiet neun Salzpfannen[1], die im 19. Jahrhundert mit Ausnahme des Colloredo-Sudhauses von 1798, abgetragen wurden und es kam zur Verlegung der Saline in den Jahren 1854 bis 1862 auf die Pernerinsel. Es war auch Sitz eines Pflegegerichts, wie im Atlas Salisburgensis vom Salzburger Kartografen Joseph Jakob Fürstaller angeführt.

Um die Stadtpfarrkirche Hallein entwickelte sich gegen Ende des 12. Jahrhunderts der älteste Kern Halleins. Die Sudhäuser lagen tiefer auf einer kleinen Ebene zwischen der Salzach und dem Kothbach-Schwemmkegel. Es war der Beginn der Entwicklung eines Kerns oben bei der Kirche und unten um den Unteren Markt.

Am 17. Juli 1284 fiel eine große Menge Schnee und in Folge trat eine fürchterliche Hungersnot ein, in der viele Menschen verhungerten.

Im ehemaligen Pflegamtsgebäude der Saline Hallein (1654) befindet sich heute das Keltenmuseum Hallein, in dem seit 1970 Funde aus der Hallstatt- und La-Tène-Zeit aus den Gräberfeldern des Dürrnbergs ebenso wie die Rekonstruktion eines Fürstengrabs zu sehen sind.

Quellen

- Gruber, Franz: Chronologisch-statistische Beschreibung der Stadt Hallein und ihrer Umgebung. Ein Beitrag zur Heimatkunde, Salzburg: Verlag von M. Glonner (Duyle’sche Buchhandlung am Mozartplatz) 1870 (Unveränderter Nachdruck, mit einem Vorwort von Horst Holztrattner, hg. vom Sozialistischen Freien Wirtschaftsverband Tennengau, Hallein: Burgfried-Verlag, H. Nowak 1979), ISBN 3-85388-005-3 Online-Link

- Ernst Penninger, Georg Stadler Hallein, Ursprung und Geschichte der Salinenstadt, bearbeitet von Pert Peternell, 1970, Verlag der Salzburger Nachrichten.

- H. F. Wagner, Topographie von Alt-Hallein, in: MGSLK 55, 1915, S. 1-44 (= PDF [9,9 MB, daher nicht auf dem Rechner von SALZBURGWIKI speicherbar], downloadbar unter http://www.biologiezentrum.at).

- ANNO, Volksfreund, 10. Februar 1906, Seite 6, zur Chronik der Stadt

- ANNO, Volksfreund, 27. Jänner 1906, Seite 6, zur Chronik der Stadt

Einzelnachweis

- ↑ siehe auch Salzwelten Salzburg