Keltenmuseum Hallein

Das Keltenmuseum Hallein befindet sich in der Tennengauer Bezirkshauptstadt Hallein und zählt zu den bedeutendsten Sammlungen von Zeugnissen keltischer Kunst in Europa. Es ist im ehemaligen Pflegamtsgebäude der Saline Hallein untergebracht.

Geschichte

Das Keltenmuseum ging aus dem 1882 gegründeten Stadtmuseum Hallein hervor. Bereits 1922 gab es Bestrebungen, die "Fürstenzimmer" als Museum zu nutzen. Jedoch verwies die Salinenverwaltung damals noch auf den dadurch beeinträchtigten Amtsbetrieb und die Gefährdung der Salinenkasse. Auch das Bundesministerium für Finanzen sah die Sache damals so und das Projekt wurde ad acta gelegt. 1966 erfolgte dann aber der Ankauf des Gebäudes durch die Stadt Hallein, mit der Planung, darin das Keltenmuseum unterzubringen. Doch die Finanzierung gestaltete sich schwierig, das Land Salzburg konnte nur 500.000 Schilling noch im selben Jahr bereitstellen, den Rest musste die Stadtgemeinde Hallein selbst finanzieren.

1970 erfolgte auf Initiative von Ing. Ernst Penninger hin mit der Umbenennung in "Keltenmuseum" einhergehend die Übersiedlung in das ehemalige Amtsgebäude der Saline am Pflegerplatz, wo es am 17. Oktober eröffnet wurde. Die Adaptierung des Gebäudes geschah nach Plänen der Architekten Jakob Adlhart und Hans Wiser. Die Gesamtumbaukosten betrugen 5,6 Millionen Schilling (rund 407.000 Euro). Dechant Rasp gab dem Gebäude bei der Eröffnungsfeier den Beinamen Haus der Begegnung. Am selben Tag wurden auch noch ein Schulneubau des Sonderpädagogischen Zentrums Hallein mit dem Namen "Gotthard-Guggenmoos-Schule Hallein", die Volksschule Rif-Rehhof und der Kaltenhausener Steg in Hallein eröffnet.

1980 war das Museum Veranstalter der Salzburger Landesausstellung "Die Kelten in Mitteleuropa" (über 360 000 Besucher), im Jahr 2006 beherbergte es die viel beachtete Ausstellung "NS-Euthanasie im Land Salzburg".

Ausstellungsschwerpunkte

Auf rund 3 000 m² Ausstellungsfläche zeigt das Keltenmuseum Ausstellungsstücke zu den Themenbereichen "Kelten", "Historische Salzgewinnung am Dürrnberg", "Entwicklung der Stadt Hallein" und zur Entstehungsgeschichte des Weihnachtsliedes "Stille Nacht! Heilige Nacht!".

Die Welt der Kelten

Das Museum verwahrt alle seit 1949 am Dürrnberg gehobenen Grabfunde. Das Prunkstück der Ausstellung ist die Grabausstattung eines keltischen Stammesführers, der in einer hölzernen Kammer auf einem zweirädrigen Streitwagen liegend bestattet worden war. Die unversehrte Grabstätte stammt aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. und wurde 1959 auf der Hochfläche des Mosersteins gefunden. Seit 26. April 2012 ist das Original der Schnabelkanne vom Dürrnberg, die sich seit ihrer Ausgrabung im Jahr 1932 im Salzburg Museum (ehemals Salzburger Museum Carolino-Augusteum) befunden hat, im Keltenmuseum Hallein zu sehen (bisher sahen die Besucher lediglich eine perfekte Kopie). Dazu wurden auch die erläuternden Texte im Ausstellungsraum aktualisiert und auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht.

Keltischer Streitwagen

Der Streitwagen und eine Figurengruppe mit eisenzeitlicher Kleidung sind die anschaulichen Ergebnisse jahrelanger Forschungstätigkeit auf dem Dürrnberg, wo man bisher in drei Gräbern Reste solcher keltischer Streitwagen gefunden hatte. Streitwagen waren auch Statussymbole und kamen nur in Gräber der angesehensten und wohlhabendsten Kelten. Eine Zeichnung von Werner Hölzl war 2004 Grundlage für eine lebensgroße Rekonstruktion. 2014 installierte das Keltenmuseum eine große Urgeschichte-Ausstellung und der Streitwagen verschwand aus Platzgründen. Die anhaltende Nachfrage nach diesem stimmte die Museumsleitung jedoch wieder um und seit 9. April 2016 ist er wieder zu sehen.

Das Museum hat den Kelten im Zusammenhang mit der Wiederaufstellung des Streitwagens auch das Sprechen beigebracht. Virtuelle Kelten lotsen die Besucher durchs Museum. Sie werden mit einer App auf dem Smartphone zum Leben erweckt. Als Figuren wurden die Keltenkrieger ausgewählt, die auch auf dem Streitwagen zu sehen sind. Entwickelt wurde die App vom Halleiner Startup-Unternehmer Philipp Breuss-Schneeweis.

Das Klischee der kriegerischen Barbaren relativiert sich im Zuge des Ausstellungsrundganges, denn auf dem Dürrnberg fanden sich bisher keine Hinweise auf kriegerische Auseinandersetzungen.

Historisches Salzwesen

Neben Einblicken in die historische Salzproduktion und Vertriebsorganisation zeigt das Keltenmuseum in den sogenannten "Fürstenzimmern" im zweiten Obergeschoß 80 Bilder des Malers Benedict Werkstötter, die dieser 1757 im Auftrag des Fürsterzbischofs Sigismund III. Christoph Graf Schrattenbach anfertigte und auf denen alle mit der Salzgewinnung in Zusammenhang stehenden Arbeiten dargestellt werden.

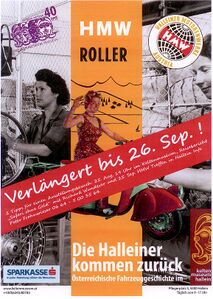

Sonderschau Halleiner Motorenwerk

Im Sommer 2010 war im Keltenmuseum eine Sonderschau zum Thema Halleiner Motorenwerk (HMW) anlässlich des 1. HMW-Treffens am 25. September zu sehen. Bilder von dieser Ausstellung sind im SALZBURGWIKI-Artikel über das Halleiner Motorenwerk zu sehen. Aufgrund des 40. Geburtstages des Museums wurde die Ausstellung "Gefundene Kelten, erfundene Kelten" konzipiert.

Stille Nacht Museum Hallein

Das Stille Nacht Museum Hallein gehört ebenfalls zum Keltenmuseum Hallein.

Forschungszentrum Dürrnberg

- Hauptartikel Forschungszentrum Dürrnberg

Die archäologische Betreuung des Dürrnbergs obliegt dem im Jahr 1985 gegründeten "Forschungszentrum Dürrnberg". Dieser überregional tätige Verein hat seinen Sitz im Halleiner Keltenmuseum und wird vom Bund, dem Land Salzburg, der Stadtgemeinde Hallein und den Salinen Austria getragen. Das Forschungszentrum Dürrnberg beschäftigt sich hauptsächlich mit der systematischen Erforschung der Fundstätten sowie den Aufgaben der Bodendenkmalpflege, zu denen kurzfristige Rettungsmaßnahmen genauso zählen wie größere Forschungsprojekte.

Auszeichnung

Das Museum ist mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet.

Direktoren

- Hofrat Dr. h. c. Ing. Ernst Penninger, 1970–1989?

- Mag. Kurt Zeller, 1985?–2009

- Stefan Moser, 2010–2011

- Mag. Florian Klaus Knopp, seit 2012

Rechtliche Organisation

Das Keltenmuseum wird je zur Hälfte von der Stadtgemeinde Hallein und dem Land Salzburg subventioniert. 2012 trat ein Betriebsführungs- und Kooperationsvertrag mit der Salzburg Museum GmbH in Kraft. Rechtlich ist das Keltenmuseum selbständig (Stand 2025).

Bildergalerie

Dürrnberger Schnabelkanne in einer Vitrine im Keltenmuseum Hallein.

weitere Bilder

Keltenmuseum Hallein – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Keltenmuseum Hallein – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Quellen

- Haslinger, Adolf, Mittermayr, Peter (Hrsg.): "Salzburger Kulturlexikon", Residenz Verlag, Salzburg-Wien-Frankfurt/Main 2001, ISBN 3-7017-1129-1

- www.forschungszentrum-duerrnberg.at/htdocs/einstieg.htm, abgerufen vor langer Zeit

- "Salzburger Woche", Ausgabe "Tennengauer Nachrichten", 14. Oktober 2010

- ORF Salzburg

- "Bezirksblätter", Ausgabe Tennengau, 10. November 2010

- Penninger, Ernst; Georg Stadler: "Hallein, Ursprung und Geschichte der Salinenstadt", bearbeitet von Pert Peternell, 1970 im SN-Verlag, Salzburger Druckerei

- "hallo", Ausgabe September 2011

- "Salzburger Nachrichten" online: "Die Halleiner Kelten lernen sprechen"

- "Salzburger Nachrichten", 15. Dezember 2018: Weltberühmte Puppen: Wer zieht künftig die Fäden?, ein Beitrag von Barbara Haimerl (rechtliche Organisation)