Neue Residenz

Die Neue Residenz ist eine der beiden historischen fürsterzbischöfliche Residenzen in der Altstadt der Stadt Salzburg. Sie zählt zu den denkmalgeschützten Objekte in der Stadt Salzburg.

Beschreibung

Die Neue Residenz befindet sich in der linken Salzburger Altstadt an der Ostseite des Residenzplatzes, gegenüber der Alten Residenz. Nördlich der Neuen Residenz befindet sich der Mozartplatz, östlich verläuft die Kaigasse mit dem sich anschließenden Kaiviertel. Im Süden stehen Gebäude mit dem Kuenburgsaal sowie ehemaliger Salzburger Domherren. Der Haupteingang befindet sich zum Mozartplatz.

Geschichte

Entstehung

An der Stelle der von Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau errichteten Neuen Residenz, standen zuvor der Seckauer Hof, sowie verschiedene Bürgerhäusern. Schon 1588 hatte der Fürst mit der Demolierung der der Bürger- und Domherrenhäuser begonnen. Zunächst war nicht die Errichtung einer Neuen Residenz vorgesehen, sondern der Bau eines Palastes für seinen Bruder Hannibal und für Familienangehörige der Grafen Raitenau. Dieser war bereits 1602 fertig gestellt. Nach einem Familien-Zwist sollte der Bau angeblich als repräsentative Herberge für ausländische adelige Gäste und auswärtige Fürsten dienen. Ein solcher Aufenthalt von Fürsten ist aber nirgends überliefert. Vermutlich war er auch als zeitweiliger Ersatz für den Fürsterzbischof während des langen Umbaues der Alten Residenz vorgesehen. Der Bau erfolgte in mehreren Schritten und mit zahlreichen Planänderungen.

Aus der Errichtungszeit kennen wir die Gebäudebezeichnungen "Neupaw", "Neubau" oder palazzo nuovo (Vincenzo Scamozzi). Das Gebäude, das noch heute in dem nichtssagenden Namen "Neubau" das Merkmal seiner schwankenden Bestimmung trägt, wurde von den Nachfolgern Wolf Dietrichs fortgeführt und unter Fürsterzbischof Max Gandolf von Kuenburg vollendet.[1]

Architektur-Bezug zum Residenzplatz

Die Planung für den Residenzplatz von Scamozzi sah - anderes als heute - eine Orientierung auf den Haupteingang zu dem in Nord-Süd-Richtung stehenden Scamozzi-Dom vor, der durch je einen Arkadengang sowohl mit der Alten Residenz (im Westen) als auch mit der Neuen Residenz (im Osten) verbunden sein sollte. Über diesen Arkadengang sollte man - sowie heute durch die Dombögen - von einer Residenz über den Eingangsraum des Domes in die andere - gehen können. Deswegen liegt - mutmaßlich - das Piano Nobile der Neuen Residenz im zweiten Stock und ist das Stiegenhaus leicht seitlich aus der Mitte des Gebäudes gerückt. Geplant war zudem ein (Innen-)Hof vor der Nordfassade der Neuen Residenz, dort wo sich heute der Mozartplatz befindet, und daran im Norden anschließend ein zweistöckiges Gebäude (Marktgebäude?). Anders als das Imhofstöckl sollte dieses im Grundriss kleinere Gebäude jedoch mit Arkaden im Westen und Osten mit der Neuen Residenz verbunden werden und so der neue Platz geschlossen werden.

Bauliche Erweiterung

Im Süden der Neuen Residenz ließ Wolf Dietich einen Garten (heute der zweite Innenhof) errichten, an dem im Osten ein weiteres Gebäude anschloss. Fürsterzbischof Max Gandolf von Kuenburg ließ ab 1674 - einen Westflügel und einen Südflügel errichten, in dem sich die Hofbibliothek befand und sich bis heute der Kuenburgsaal befindet.

Nutzung

Nach der Fertigstellung unter Max Gandolf von Kuenburg wurde es den Hofämtern und der Trägern zugewiesen. Im zweiten Stock tagte die von Fürsterzbischof Paris Graf Lodron 1620 erneuerte,[1] aus Vertretern des Prälatenstandes, des Adelsstandes und des Bürgerstands berufene Hohe Salzburger Landschaft (die später in das Landhaus übersiedelte.

1786 ließ Fürsterzbischof Colloredo das Zeughaus im Trakt an der Kaigasse räumen und diesen größtenteils für Zwecke der Verwaltung umbauen. Heute ist hier das Amtsgebäude Kaigasse 2A.

Nach dem Ende des Erzbistums wurden hier die Öffentliche Verwaltung und das Landesgericht (bis 1909) untergebracht, worauf die lange Zeit gebräuchliche Bezeichnung "Dikasterialgebäude" zurückzuführen ist. Ab dem späten 19. Jahrhundert bürgert sich auch der Name "Residenz-Neugebäude" ein. 2002 wurde es offiziell in Neue Residenz umbenannt.

Räume und Gebäudeteile

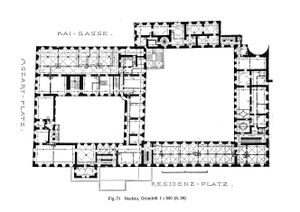

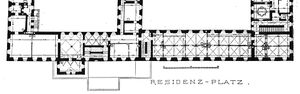

Auf dem Ausschnitt des Grundrisses rechtsist zwar der Grundriss des ersten Stocks zu sehen, aber genau darüber befinden sich die Prunkräume:[2]

- Linke Ecke zum Mozartplazt: Oben ein Badezimmer, darunter der Feldherrensaal und im Eckzimmer der Ständesaal.

- Front zum Residenzplatz, die Säle von links: Ständesaal, Gloriensaal mit davor dem Turmzimmer, Tugendsaal, Bischofsaal sowie die langgestreckte Max-Gandolph-Bibliothek;

Prunkräume

In den Prunkräumen im zweiten Obergeschoß sind die Stuckdecken, die weitgehend im Originalzustand erhalten geblieben sind, besonders sehenswert. Der gefärbte Stuck, in den vier Farben blau-grün-ockergelb-rotbraun, auf weißem Grund und schwarzen Linien, in allen Prunkräumen wird Elia Castello zugeschrieben, von dem auch die Gabrielskapelle im Sebastiansfriedhof stammt und ist mit der Jahreszahl 1602 (im Ständesaal, über der Tür) datiert .

Tugendensaal

Der Tugendensaal (einem studiolo, einen dem Studium und der Beschäftigung mit den Künsten gewidmeter Raum in der Renaissance), der zwischen dem 'Gloriensaal' (gardaroba [?]) und 'Bischofssaal' (kleines Konsistorium, Versammlungsort) gelegen ist und in dem der Stiegenaufgang endet, hatte die Funktion eines Vorzimmers (antecamera). Im Stuck an der Decke sind die sieben Tugenden als allegorische weibliche Figuren in Farbe dargestellt. In der Mitte - in quadratischen Kartuschen - die drei christlichen oder theologischen Tugenden: die (Nächsten-)Liebe oder Barmherzigkeit (lat. caritas, dargestellt als Frau mit mehreren Kindern), der Glaube (lat. fides mit den Attributen Kelch und Hostie) und die Hoffnung (lat. spes mit dem Attribut Anker). In vier dreieckigen Kartuschen darum herum angeordnet zu sehen sind die vier Grundtugenden oder Kardinaltugenden: die Gerechtigkeit (lat. iustitia mit den Attributen Waage und Schwert), die Mäßigung (lat. temperantia mit den Attributen Wasserkrug und Wasserschale), die Stärke (lat. fortitudo mit den Attributen Säule und Löwe) und die Weisheit (lat. sapientia mit den Attributen Spiegel und zwei Schlangen). In symbolisch bester Gesellschaft präsentiert sind das Wappen von Wolf Dietrich von Raitenau und das Salzburger Landeswappen.

Gloriensaal

Der Gloriensaal war ursprünglich wohl ein Empfangssaal, dessen Deckenstuck an die geistliche Autorität des Erzbischofs erinnern soll. Die Mitte der Decke schmückt eine quadratische Gloriole, in der Engelschöre um das hebräische Wortsymbol JHWH (Jahwe) herum schweben und Gott loben und preisen. In vier rechteckigen Stuckbildern, die seitlich die Gloriole umgegeben, sind vier Szenen von der Geburt Jesu dargestellt: Mariä Verkündigung durch den Erzengel Gabriel, Herbergssuche in Bethlehem, Geburt im Stall zu Bethlehem, Jesus wird von Maria und Josef in den Tempel gebracht, damit dieser von einem Hohen Priester beschnitten werde. Die Ecken sind mit Ranken aus Blumen- und Obstgirlanden, sowie Bändern verziert, die sich aus Vasen herausranken und mit Engelsköpfen und Serafinen (Engel mit weit schwingenden Flügeln) durchsetzt sind.

Ständesaal

In diesem großen Saal (großes Konsistorium, Versammlungsort) traf sich - erst nach dem Tod von Wolf Dietrich - ab 1620 die Hohe Salzburger Landschaft, weshalb er bis heute den Namen "Ständesaal" trägt. Der Deckenstuck nimmt Bezug auf die weltliche Macht des Erzbischofs als Fürst. Die Bilder der Stuckdecke zeigen staatstreues und aufopferndes Verhalten aus der römischen Königsgeschichte nach Titus Livius: Horatius Cocles verteidigt die Tiberbrücke (Oval Mitte), Mucius Scaevola legt seine Hand ins Feuer und Opfertod des Marcus Curtius.

Feldherrensaal

Der Feldherrensaal zeigt um das Wappen von Wolf Dietrich von Raitenau herum vier Halbreliefe von Heerführern, die Wolf Dietrich als Vorbilder galten:

- Karl der Große (784–814), Gottfried von Bouillon (um 1060–1100), Kaiser Karl V. (1500–1558) und Don Juan d'Austria (1547–1578)

Eine Besonderheit ist die Ausstattung des anschließenden Baderaumes mit farbigem Stuck und Mosaik. Ein Heizkessel im Nebenraum versorgte das Badezimmer mit Warmwasser.

Bischofssaal

Der Bischofssaal, mit einer Holzdecke und dem geschnitzten Wappen Wolf Dietrichs im Mittelfeld, bildete ursprünglich den Abschluss der fürstlichen Prunkräume auf der Westseite. Die heutige Bezeichnung des Saales kam erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf, nachdem man die Porträts der Fürsterzbischöfe von Markus Sittikus bis Hieronymus Graf Colloredo aus der alten Universität hier angebracht hatte.

Max-Gandolf-Bibliothek

Die Max-Gandolf-Bibliothek dient heute als Veranstaltungssaal.

Turm

Ein erster Turm wurde 1592 gegen den Aschhof errichtet und diente später als Unterbau für den heutigen Glockenturm. Diesem gegenüber liegend war an der Fassade der alten Residenz ein ähnlicher Turm vorgesehen. Der heutige Glockenspielturm am Neugebäude stammt aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts (errichtet unter Max Gandolf?). Er wurde 1701 um einen achteckigen Aufsatz mit Rundbogen erhöht, damit dort das in den Niederlanden erworbene Glockenspiel eingebaut werden konnte. 1706 wurde das Stiegenhaus im Glockenspielturm mit besonders exquisiten Stuck, bestehend aus Obst- und Blumenornamenten in den Farben gelb und weiß, sowie Figuren, Masken und mehreren Wappenmedaillons im Vollrelief ausgestattet.

Auf den Salzburger Glockenspielturm bietet das Salzburg Museum jeden Donnerstag um 17:30 Uhr und jeden Freitag um 10:30 Uhr Führungen an.

Innenhöfe

Es gibt einen kleineren nördlichen und einen größeren südlichen Innenhof. Für die im südlichen Hof 2024 grabenden Archäologen sei diese Fundstelle komplexer als angenommen, berichtete Ulrike Hampel, Chefarchäologin des Salzburg Museum. Die Grabungen erfolgten aufgrund einer Generalsanierung der Neuen Residenz, die von 2023 bis Ende 2026 dauern wird (mehr dazu siehe Artikel "Salzburg Museum"). Aus dem römischen Juvavum seien Münzen, Baureste sowie einige "freche Wandkritzeleien" und ein "wunderbarer Bronze-Türbeschlag in Form eines Schiffbuges" gefunden worden. Aus der Zeit von Fürsterzbischof Wolf Dietrich seien einige Mauern freigelegt worden. Möglicherweise gelinge es, unter den Steinbauresten der Römischen Kaiserzeit noch bis zu Holzbauten vorzudringen. Jedenfalls gebe dieser Hof "einen so großen, intensiven Einblick", dass dies als Referenz für die ganze Stadtfläche dienen werde.[3]

Archäologische Grabungen

Im Zuge des Ausbaus der Neuen Residenz für das Salzburg Museum und für eine Dependance des Wiener Bundesmuseums Belvedere soll der zweite, größere Hof zwischen Kaigasse und Residenzplatz für Schauräume unterkellert werden. Zu ebener Erde wird statt des bisherigen Parkplatzes ein Ruhe- und Begegnungsort entstehen, der durch drei historische Portale zu- und durchgänglich wird - von und zu Residenzplatz, Mozartplatz und Kaigasse.

Seit Mitte 2024 wird hier jeder Stein erkundet, jeder Quadratzentimeter wird mit einem Metalldetektor untersucht, jedes Detail wird vermessen und dokumentiert, jede Handvoll Erde wird gesiebt und jedes Metall- und Keramikstück wird an die Werkstätten des Salzburg Museums weitergegeben. Jede Maßnahme, jedes Entfernen einer jüngeren Schicht, um zu Älterem vorzudringen, wird vom Bundesdenkmalamt überwacht, sodass Peter Höglinger, Archäologe im Landeskonservatoriat, mehrmals die Woche die Grabungen begutachtet. Und er bestätigt: "Das ist eine Referenzfläche für die Stadtgeschichte".

Bis April 2025 waren vier bis viereinhalb Meter abgetragen - im Hof sowie sogar unterhalb des Mitteltrakts der Neuen Residenz, der unter anderem für künftige Besuchergarderoben unterkellert wird. Jetzt, vor dem letzten Grabungsmeter bis zum blanken Erdreich, wird es außergewöhnlich: Hier eröffnet sich, was an anderen Baustellen in der Altstadt nur punktuell erkundet konnte: die Frühzeit Juvavums, jener von den Römern zwischen den keltisch besiedelten Stadtbergen am Fluss gegründeten Niederlassung, die sich als Verkehrsknotenpunkt etablierte und, wie Ulli Hampfel feststellt, zu einer Boomtown des Römischen Reichs werden sollte.

Die bisherigen Grabungen brachten als eine Überraschung zwei parallele, etwa den halben heutigen Hof durchmessende, sechs Meter hohe unterirdische Mauern zutage. Diese Spitzenleistung von Baukunst aus imposanten, ebenmäßigen Konglomeratquadern stammt aus der Zeit Wolf Dietrichs. Offenbar habe der baulustige Fürsterzbischof ein immenses Kellergewölbe in Auftrag gegeben, dies aber wieder abgeblasen und den Bau der Neue Residenz woanders beginnen lassen, berichtet Ulli Hampel. Die Beschlüsse Wolf Dietrichs müssen so spontan gewesen sein, dass nicht einmal das Erdreich zwischen den mit höchster Könnerschaft in den Boden gebauten Mauern ausgehoben ist.

Eine historisch noch größere Bedeutung haben jene Funde, die hier erhofft worden sind: jene aus dem antiken Rom. Die bisher größte Sensation sind ein paar dunkelgrüne Bronzebrocken, die zusammengesetzt das Abbild eines römischen Schiffsbugs ergeben. Noch wird gerätselt, was dieses hierorts bisher einzigartige Ding gewesen sein könnte: Ein Türknauf? Ein Wanddekor? Ursprünglich sei so eine Mini-Bugspitze einer Galeere samt Rammsporn als Auszeichnung für die Teilnahme an einer siegreichen Seeschlacht verliehen worden, erläutert Maximilian Bertet, der auf Metallfunde spezialisierte Archäologe im Salzburg Museum. In der vom Römischen Senator Titus Petronius um 60 n. Chr. verfassten Satire "Das Gastmahl des Trimalchio" sei so ein an der Wand hängender "Schiffsschnabel" erwähnt. Es dürfte also, wie Fasces, ein Staatsmachtsymbol gewesen. Wäre daraus zu folgern, dass ein römischer Veteran nach Juvavum übersiedelt ist?

Unter den weiteren Funden aus dem Residenzhof sind Bruchstücke eines Speiseservices aus Terra Sigillata, Fibeln, ein Weinsieb, Schreibgriffel, Schlüssel, Münzen und drei kunstvolle eiserne Scharniere. Die Archäologen haben nahe dem Residenzplatz eine römische Straße freigelegt und an dieser ein schlichtes Urnengrab entdeckt. Weil im Alten Rom immer außerhalb der Stadt begraben worden ist, lässt sich daraus folgern: Die erste römische Siedlung - laut Ulli Hampel um Christi Geburt - dürfte auf das Kaiviertel begrenzt gewesen sein. Aber bereits um 30 n. Chr. dürfte das Areal der Neuen Residenz besiedelt gewesen sein - als erstes Erweiterungsgebiet. Ende des 1. Jahrhunderts war Juvavum etwa so groß wie die heutigen Altstadt. Die Boomtown ist also rasant gewachsen, war bald reich und dicht besiedelt.

Im April 2025 fanden die Archäologen im Hof und unter dem Mitteltrakt Reste von Häusern des frühen Juvavum. Diese waren - wie Fachwerk - aus Holzbalken und mit Mauerwerk aus geflochtenen Ästen, die verputzt waren. "Das haben wir noch nie so gesehen", sagt Ulli Hampel. Diese kleinen Holzhäuser hätten, wie an zwei Stellen entdeckt, einen Kalk-Estrich. Dies zeige, dass Juvavum im ersten Jahrhundert "urbaner war als wir bisher dachten".

Anders als andere römische Städte hatte Juvavum kein Kanalsystem, sondern Senkgruben, wie sie auch im Mittelalter verwendet wurden. Im Hof entdeckten die Archäologen beides: eine römische und eine mittelalterliche Senkgrube.

Noch etwas frappiert: Das frühe Juvavum liegt hier etwa fünfeinhalb Meter unter dem heutigen Bodenniveau. Unter dem Alten Markt seien bei etwa 80 Zentimeter Funde des ersten Jahrhunderts zum Vorschein gekommen, berichtet Ulli Hampel. Juvavum war also deutlich welliger als das heutige Salzburg.[4]

Museen und Institutionen in der Neuen Residenz

Salzburg Museum

- Hauptartikel Salzburg Museum

Heute beherbergt die Neue Residenz das Salzburg Museum, früher das Salzburger Museum Carolino Augusteum. Die Neue Residenz wurde vom August 2003 bis April 2005 durch bauliche Maßnahmen für die Zwecke des Museum adaptiert. Unter anderem wurde unter dem Innenhof eine große Ausstellungshalle für Sonderausstellungen errichtet.[5] Am 1. Juni 2007 wurde das Salzburg Museum in der Neuen Residenz eröffnet. Von Ende Oktober 2023 bis voraussichtlich 2027 ist das Salzburg Museum geschlossen, da die Neue Residenz generalsaniert werden muss und für das Belvedere-Projekt vorbereitet wird.

Panorama Museum

- Hauptartikel Panorama Museum

Eingebunden wurde auch das Panorama Museum im Westtrakt am Residenzplatz. Dort war das bekannte Sattler-Panorama zu sehen, das Johann Michael Sattler mit Hilfe von Friedrich Loos (Landschaft) und Johann Schindler (Figuren) malte. 1829 war das große Rundgemälde, das als Großbild die Architektur der Stadt und Umgebung der Zeit minutiös festhielt, fertig. Aktuell (2024) ist es geschlossen und wird in neuer Form am Rand des Mirabellgartens im Gebäude des ehemaligen Salzburger Barockmuseums entstehen.

Institutionen

Im Gebäude der Neuen Residenz am Residenzplatz befinden sich:

- das Salzburger Heimatwerk

- das Hauptpostamt Salzburg (5010).

Bilder

Neue Residenz – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Neue Residenz – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Literatur und Quellen

- Erich Marx, Peter Laub (Hg.), Die Neue Residenz in Salzburg, Jahresschrift des SMCA 47-48, 2001/2002, Salzburg 2003.* Friedrich Pirckmayer: "Das Residenz-Neugebäude". Beitrag zur salzburgischen

- Hans Tietze: Die profanen Denkmale der Stadt Salzburg: NeubauBau- und Kunstgeschichte, in: MGSLK 33, 1893

- Hermann Spies: Geschichtliches über das Salzburger Glockenspiel, in MGSLK 86/87, 1946/47, S. 49-56

- Gerhard Ammerer, Ingonda Hannesschläger, Jan Paul Niederkorn, Wolfgang Wüst (Hrsg.): Höfe und Residenzen geistlicher Fürsten. Strukturen, Regionen und Salzburgs Beispiel in Mittelalter und Neuzeit. (Residenzenforschung, 24), Vlg Thorbecke, 2010.

- Margareta Rottensteiner: Die Arbeiten der Familie Castelli für den Salzburger Hof unter Fürsterzbischof Wolf Dietrich und die Bedeutung ihrer in den Prunkräumen des Neugebäudes. In: Gerhard Ammerer u. a. (Hrsg.): Strategien der Macht. Salzburg, 2011.

- Die Neue Residenz in Salzburg. Vom Palazzo Nuovo zum Salzburg Museum. Jahresschrift des Salzburger Museums Carolino Augusteums. Salzburg, 2003

- F. Franz Valentin Zillner: Geschichte der Stadt Salzburg. Sonderbände der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. Salzburg, 1885.

- Bernd Euler, Ronald Gobiet, Horst Huber: Dehio Salzburg – Stadt und Land. Verlag Anton Schroll Wien, 1986

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 Bühler, Adolph: "Salzburg und seine Fürsten", Seite 207

- ↑ Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau (Landesausstellungskatalog), rückwärtige Innenklappe, Orientierungsplan

- ↑ www.sn.at, 13. November 2024

- ↑ www.sn.at, 17. April 2025: "Salzburg im Untergrund: Archäologen entdecken die Frühzeit von Juvavum", ein Beitrag von Hedwig Kainberger

- ↑ www.salzburgmuseum.at, Baureportage