Mozarteum (Gebäude)

Für Informationen über die Internationale Stiftung Mozarteum und über die Universität Mozarteum informieren eigene Artikel.

Das Mozarteum ein bekanntes Konzerthaus und Sitz der Internationalen Stiftung Mozarteum. Das Gebäude zählt zu den denkmalgeschützten Objekten in der Stadt Salzburg.

Lage

Der Mozarteum befindet sich an der Schwarzstraße in der rechtsufrigen Altstadt von Salzburg.

Geschichte

Der bereits 1856 geschaffene Mozart-Bauverein hatte es sich zur Aufgabe gemacht, für die Stiftung Mozarteum, welches zuerst im Kapellhaus an der Sigmund-Haffner-Gasse, später in der Alten Universität (an der Seite der Hofstallgasse, Ecke Max-Reinhardt-Platz) untergebracht war, ein eigenes Gebäude errichten zu lassen. 1901 wurde dieses Vorhaben wieder mit Nachdruck verfolgt. 1907 erwarb der Verein die Villa Lasser des ehemaligen Innenministers Josef von Lasser an der Schwarzstraße.

1909 wurde ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, der vorsah, unter Einbeziehung der Villa ein Gebäude zu schaffen, das einen Konzertsaal beinhalten und Platz für die Musikschule, ein Mozartarchiv und die Verwaltung bieten sollte. 64 Architekten aus dem In- und Ausland nahmen an der Ausschreibung teil. Als Sieger ging Richard Berndl hervor, dessen im Münchner Späthistorismus gehaltenes Projekt von 1912 bis 1914 baulich umgesetzt wurde. Die Bauleitung hatte Architekt F. L. Schuster.

Die Grundsteinlegung erfolgte am 6. August 1910 durch Kammersängerin Lilli Lehmann. Die Eröffnung des Festsaalgebäudes fand am 20. August 1914 statt. Die Räume im Verwaltungs- und Schulgebäude wurde bereits vorher ihren Bestimmungen übergeben. Die Salzburger Liedertafel konnte ihre Probenräume am 15. November 1913 beziehen. Ebenfalls 1913 konnte der Männerbund Schlaraffia Juvavia sein Clublokal, die "Staufenburg", im Souterrain des Gebäudes beziehen.

Der große Festsaal, der 1 100 Menschen fasst, war zum Zeitpunkt der Errichtung zwischen München und Wien einer der sehr großen Konzertsäle in Mitteleuropa.

Am 1. Juli 1922 kam es zur Trennung von Stiftung und Hochschule, seither ist das Gebäude im Besitz der Stiftung Mozarteum.

Gebäude

Das Mozarteum gliedert sich in drei Gebäudeteile:

- in das Konzerthaus mit dem Großen Saal und dem Foyer, das früher auch "Mozarthaus" genannt wurde.

- in das Schulgebäude mit dem Wiener Saal , den verschiedenen Räumen für Proben, Schulunterricht und für die Direktion; die vier Plastiken über der Attika am Mittelrisalit stellen die musikalischen Tempi "Adagio", "Allegro", "A la Marcia" und "Menuetto" dar und wurden vom Bildhauer Karl Killer aus Kupfer getrieben. Hohlkehle Mozart-Neon-Schriftzug: "Ich möchte alles haben, was gut, ächt und schön ist!" von Sylvie Fleury.

- in den Verbindungstrakt, wo sich der Pausenraum befindet - von dem man über eine Brücke zum Garten auf der Wehrmauer gelangt - , sowie einem kleinen Innenhof mit dem Amorbrunnen; dieser Verbindungstrakt wurden 2022 neu eröffnet;

Der 'Große' und der 'Wiener Saal' werden regelmäßig vom Mozarteum Orchester, der Camerata Salzburg, den Salzburger Festspielen sowie für Konzerte andere Orchester und für Kulturveranstaltungen genutzt.

Baukünstlerische Gestaltung

Architektur und Ausstattung der Gebäudetrakte verschmelzen im Stil des Historismus zu einer einheitlichen künstlerischen Gestaltung, die unterschiedliche Formen aus Barock, Klassizismus und Jugendstil zeigen und zu einem Gepräge vereinen. Die starke Gliederung der Fassaden gleicht die Gebäudetrakte an das barocke Stadtbild an und überspielt die Unterschiede in Niveau und Höhe der drei Gebäudetrakte.

Die beiden Plastiken an der Fassade des Verwaltungs- und Schulgebäudes stellen die "geistliche Musik" und die "weltliche Musik" dar und wurden von Professor Georg Roemer aus Bronze geschaffen. Die vier Plastiken über der Attika am Mittelrisalit stellen die musikalischen Tempi "Adagio", "Allegro", "A la Marcia" und "Menuetto" dar und wurden vom Bildhauer Karl Killer aus Kupfer getrieben.

An der Fassade unter der Hohlkehle befindet sich ein Wolfgang Amadé Mozart nachgesagter Spruch in Neonleuchtschrift: "Ich möchte alles haben, was gut, ächt und schön ist!" Die Schweizer Objekt-Künstlerin Sylvie Fleury (* 1961) hatte dieses Kunstobjekt, basierend auf Mozart´s Briefen und Notenblättern, anlässlich des ersten Dialoge-Festivals 2005 und für das Mozartjahr 2006 geschaffen. Indem Satz und Noten sich stereotyp wiederholen und mit dem Leuchtmittel Neon wird ein Bezug zur Moderne, erinnernd an Andy Warhol, hergestellt.[1]

Die Plastik aus Bronze in der Eingangshalle zum Großen Saal zeigt "Mozart als Apollo Musagetes" und wurde von Edmund Hellmer geschaffen. [2]

Im Großen Saal stammt der plastische Schmuck aus Stuck von Joseph Wackerle in Berlin. Die fünf Medaillons im Stiegenhaus schuf Julius Diez, damals Lehrer an der Kunstgewerbeschule München, im Jugendstil. Sie zeigen "Pan mit Panflöte", "Apollon mit Laute", "Ares mit Horn und Fackel", "Aphrodite mit Harfe" und "Theater und Musik".

Im Wiener Saal schmückt die Decke ein Medaillon aus Stuck, das Phöbus Apollo auf dem Sonnenwagen zeigt. Es wurde vom Münchner Plastiker Konrad Buchner geschaffen.

Projekt Neubau Verbindungstrakt

Die Stiftung Mozarteum gestaltete das Mozarteum-Gebäude um. Ziel der Planung war es, den Verbindungsbau neu zu errichten. Dies wurde notwendig, weil der nur 60 m² große Pausenraum für die Zahl der Konzertgäste völlig unzureichend ist. "Zum Teil prügeln sich da bei Konzerten im Großen Saal in der Pause 800 Leute um den Sekt", sagte Geschäftsführer Tobias Debuch. Präsident Johannes Honsig-Erlenburg betonte, dass der Verbindungstrakt von Anfang an ein Provisorium gewesen sei: "Denn die Gebäude haben ein unterschiedliches Niveau. Das sieht man an der Hühnertreppe hinauf zum Wiener Saal. Und der Innenhof dazwischen ist ein karges, graues Loch." Durch den Umbau wurde das Mozarteum-Gebäude barrierefrei und der rückseitige Garten Richtung Heckentheater, der bisher nur den Konzertbesuchern zugänglich war, besser zur Geltung kommen. Auch ein Café-Betrieb sei denkbar. Das Projekt kostete etwa fünf bis zehn Millionen Euro. Honsig-Erlenburg rechnete frühestens mit einem Baubeginn im Februar 2021. "Und wegen des Konzertbetriebs, für den wir den Bau unterbrechen, wird die Bauzeit zwei bis drei Jahre betragen."[3]

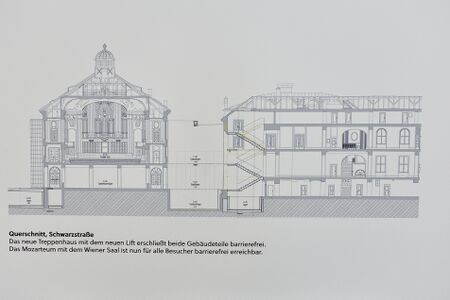

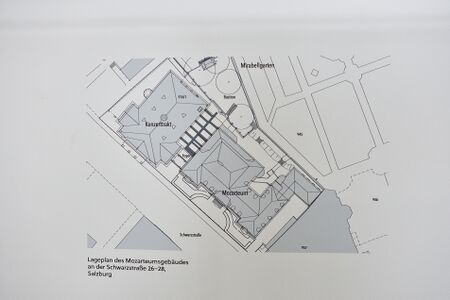

Eine Glas-Stahl-Konstruktion des Salzburger Architektenbüros Maria Flöckner und Hermann Schnöll beseitigte das ewige Provisorium des alten Pausenraumes und schuf eine den heutigen Bedürfnissen entsprechendes Angebot mit Barrierefreiheit. Es wurde eine helle Glas-Stahlkonstruktion zwischen dem Verwaltungs- und Schultrakt (Schwarzstraße 26) und dem Konzerttrakt (Schwarzstraße 28) errichtet. Ebenerdig entstand dadurch auf rund 200 Quadratmetern ein erweiterter Eingangsbereich. Die beide großen Gebäude treten klar getrennt hervor und es entsteht eine Sichtachse zum Mirabellgarten. Ein neuer Treppenaufgang und ein Lift ermöglichen den barrierefreien Zugang zum Studientrakt und zum Wiener Saal. Im Keller entstanden zusätzliche Künstlerzimmern, Depot- und Technikräume, sowie größere Toiletten.

Das Bundesdenkmalamt befürwortete das Projekt, weil die Planung einen Bereich betrifft, der für den Denkmalschutz nur eine untergeordnete Rolle einnimmt. Der Neubau schuf in einer zeitgemäßen Formensprache die Vermittlung zwischen den beiden Gebäuden, die der Altbestand nicht geschafft hat sagte Landeskonservatorin Eva Hody.[4]

Im Oktober 2022 waren das neue Foyergebäude fertiggestellt und die erste Etappe der Renovierung des Großen Saals abgeschlossen. In zwei Jahren Bauzeit entstand im ehemaligen Innenhof des Mozarteums anstelle des alten Pausenfoyers ein großzügig dimensionierter, lichtdurchfluteter Raum, der die beiden Gebäudekomplexe funktional aber architektonisch höchst ansprechend verbindet. 370 m² gewonnene Fläche auf zwei Ebenen eröffnet neben der Pausenbewirtung nun zahlreiche neue Nutzungsmöglichkeiten.

Erich Marx, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Mozarteum: "Als wir mit den ersten Überlegungen und dann mit dem Architektenwettbewerb begannen, ahnte niemand etwas von einer Pandemie. Heute kann man sich das Gedränge im viel zu kleinen alten Pausenraum nicht mehr vorstellen. Auch wenn es mit all den schwierigen Rahmenbedingungen ein extrem herausforderndes Projekt war, manchmal braucht man auch etwas Glück, und die Stiftung Mozarteum handelte genau zum richtigen Zeitpunkt."

Ausgangssituation – eine 100jährige Notlösung

Das Mozarteum mit seinen beiden markanten Gebäudeteilen, dem Verwaltungs- und Schultrakt und dem Konzerttrakt, wurde vom Münchener Architekten Richard Berndl von 1912 bis 1914 errichtet. Berndl sah jedoch zu diesem Zeitpunkt keinen Pausenraum für die Gebäude vor, sodass später die Besucher der Konzerte mit einem zusätzlich errichteten Provisorium von 60 m² Vorlieb nehmen mussten. Der Eindruck einer Verlegenheitslösung war den Gästen des Mozarteums über die Jahrzehnte bestens bekannt: Bei einem ausverkauften Großen Saal wurde den bis zu 800 Besucher in den Pausen eine beengte und unerträgliche Situation zugemutet. Zudem war der Verwaltungs- und Schultrakt mit dem Wiener Saal nicht barrierefrei zugänglich.

Von der Idee bis zur Fertigstellung

Erste Ideen und Vorstellungen für ein neues Pausenfoyer im denkmalgeschützten Mozarteum kamen bereits 2014 anlässlich des 100 Jahr-Jubiläums des Mozarteums auf. Die konkreten Planungs- und Vorbereitungsarbeiten starteten 2016 und mündeten 2017 in einen zweistufigen internationalen Architektenwettbewerb, zu dem insgesamt 18 Architekturbüros von London bis Tokio eingeladen wurden. 2018 fiel die einstimmige Entscheidung der Jury auf den Entwurf des Salzburger Architektenteams Maria Flöckner und Hermann Schnöll. 2019 erfolgten die Einreichplanung in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt und der Sachverständigenkommission für die Altstadterhaltung in Salzburg und 2020 dann die Bauverhandlung. Anfängliche Differenzen mit ICOMOS Austria als Hüter des Welterbes Salzburger Altstadt konnten ausgeräumt werden.

Am 23. September 2020 begannen die Bauarbeiten, die nach den ersten Planungen bis 1. Juli 2022 abgeschlossen sein sollten. Die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen auf das öffentliche und wirtschaftliche Leben in Österreich sowie der Ukrainekrieg hatten natürlich auch auf die Stiftung Mozarteum und die Bauarbeiten massive Auswirkungen. Weltweite Lieferprobleme bei verschiedensten Baumaterialien und erhebliche Preissteigerungen betrafen auch die beteiligten Firmen, sodass festgelegte Termine nicht eingehalten werden konnten, und es zum Teil sehr schwierig war, für manche Aufträge Firmen zu finden. Diese Probleme führten dazu, dass sich der Fertigstellungstermin verzögerte und die Eröffnung auf Oktober 2022 verschoben werden musste. Bauunterbrechungen gab es zudem jeweils im Sommer 2021 und 2022 für die Salzburger Festspiele. 2021 wurde die Renovierung des Großes Saal beschlossen, die erste Sanierungsetappe startete im Februar 2022. 2024 wird die Renovierung des Großen Saals abgeschlossen sein.

Kosten und Finanzierung

Die Finanzierung des Neubaus setzt sich zu je einem Drittel an Eigenmitteln, an Förderungen durch die öffentliche Hand und durch private Mäzene zusammen. Waren die Kosten des Neubaus anfangs mit rund zehn Millionen Euro kalkuliert, stiegen diese aufgrund der Preissteigerungen auf dem Baumarkt auf 11,68 Millionen Euro. Das Projekt der Renovierung, Restaurierung und Modernisierung des Großen Saals wurde deshalb um ein Jahr gestreckt, die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant. Für die Finanzierung des Neubaus konnten Bund, Land und Stadtgemeinde Salzburg gewonnen werden. Zu großem Dank ist die Stiftung Mozarteum zudem zahlreichen Förderern verpflichtet, ohne die der Neubau nicht möglich gewesen wäre: Zwei private Großsponsoren – Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller und Heinz-Hermann Thiele – stellten für den Neubau erhebliche Mittel zur Verfügung; diverse Projekte im Zuge des Neubaus wurden von verschiedenen privaten Fördern großzügig unterstützt und eine große Anzahl an Unterstützern fand sich für die Aktionen "Mein Stein für Mozart" und "Mein Sitz für Mozart". Das Bauprojekt wurde – neben der Kernerstellung durch die Stahlbau- und Fassadenfirma PICHLER Projects aus Bozen – überwiegend mit heimischen Professionisten umgesetzt.

100 Tonnen Stahl wurden von der Stahlbau- und Fassadenfirma PICHLER Projects im Foyergebäude verbaut. Die einzelnen, je fünf bis sechs Tonnen schweren Stahlteile wurden vor Ort verschweißt; die Montagearbeiten erforderten wegen der besonderen Statik des über 100 Jahre alten Gebäudes Fingerspitzengefühl, auch deshalb, weil sogar der Verputz denkmalgeschützt ist. Ein Highlight ist auch der blickdichte Glasboden im Großen Foyer. Das Bodenglas weist eine zarte Ornamentstruktur auf, die wie Eisblumen anmuten. Die Glasplatten werden dabei in alter Verfahrenstechnik mit einem speziellen Ätzverfahren bearbeitet. Beide Foyers sind mit modernster Eventtechnik ausgestattet, was wiederum eine breite Palette an neuen Veranstaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Für die Pausenbewirtung und das Catering in den neuen Foyers des Mozarteums bei den diversen Veranstaltungen konnte das Wiener Gastonomieunternehmen Impacts gewonnen werden, das seit April auch in Salzburg als Caterer tätig ist.

Bildergalerie

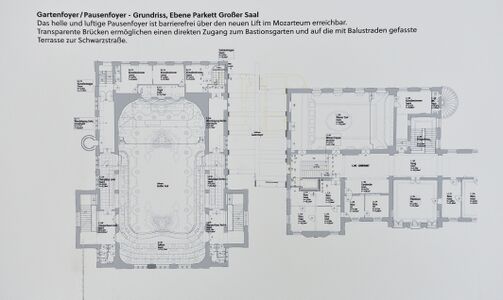

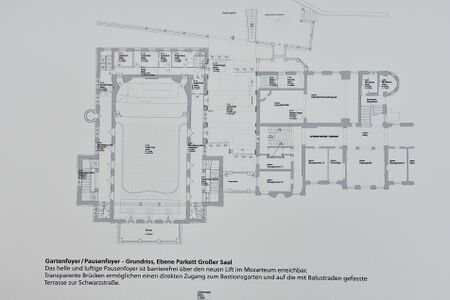

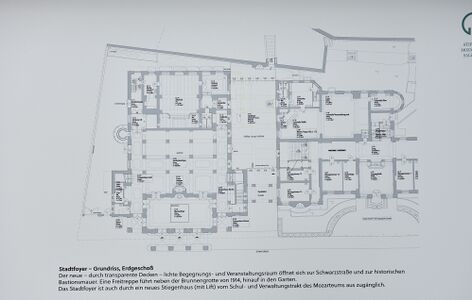

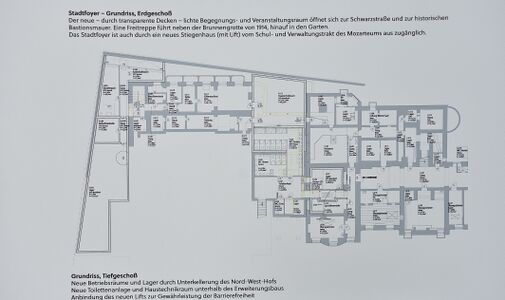

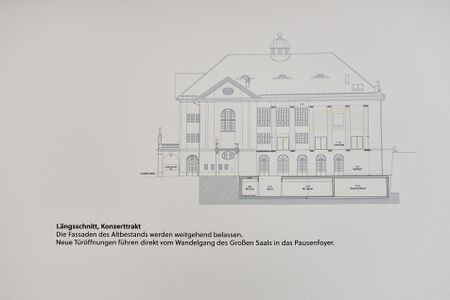

- Pläne des Umbaus 2020 bis 2022

Bilder

Mozarteum (Gebäude) – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Mozarteum (Gebäude) – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Quellen

- Haslinger, Adolf, Mittermayr, Peter (Hrsg.): "Salzburger Kulturlexikon", Residenz Verlag, Salzburg-Wien-Frankfurt/Main 2001, ISBN 3-7017-1129-1

- Internationale Stiftung Mozarteum

- anno.onb.ac.at/Salzburger Volksblatt, 25. Juni 1914

- mozarteum.at/presse, Presse download "Mehr Raum für Mozart. Das neue Foyergebäude ist fertiggestellt.", abgefragt am 22. Oktober 2022