Wintersport Geschichte

Dieser Artikel berichtet über die Geschichte des Wintersports im Bundesland Salzburg.

Geschichte

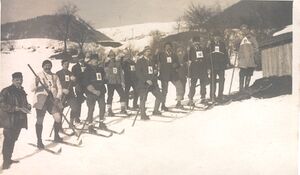

1905 fand erstmals ein Wintersportfest in Zell am See statt. Die 2. Österreichische Ski-Meisterschaften wurde Februar 1908 im Pinzgauer Wintersportort Zell am See im Kronland Salzburg abgehalten. Die Initiative zur Gründung des Salzburger Skiclubs im Jahr 1910 lag eigentlich schon länger zurück. Sie ging auf Oberleutnant Georg Bilgeri (* 1873; † 1934) zurück, einen der bedeutendsten Salzburger Skipioniere.

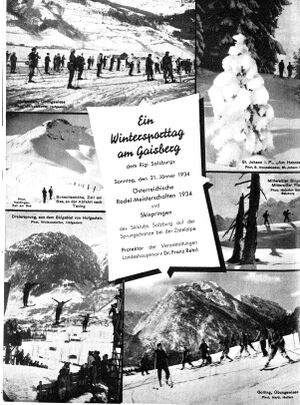

Der Erste Weltkrieg unterbrach dann vorerst die Entwicklung des Wintersports. Allerdings brachte er Ski-Pioniere am Kitzsteinhorn hervor. In den 1920er Jahren ging es wieder aufwärts. Dreikönigsspringen waren beliebt, Skirennen vom Preber im Lungau fanden statt und wiederum fanden Österreichische Ski-Meisterschaften zwei Mal im Land Salzburg statt (Ski-Meisterschaften 1921 und Ski-Meisterschaften 1923. Sogar in der Stadt Salzburg gab es wintersportliche Veranstaltungen - Skiwettbewerbe auf dem Mönchsberg 1927.

In den 1930er-Jahre begannen die Skirennen am Hohen Sonnblick und zu Pfingsten 1933 stürzten sich 60 Rennläufer beim zweiten Großglockner Skirennen die Hänge von der Adlersruhe zur Pasterze hinab (wenngleich das natürlich auch damals schon in Kärnten war).

1937 war Zell am See neuerlich Austragsungort von Meisterschaften, diesmal der Akademischen Welt-Winterspiele 1937 Neuerlich unterbrach ein Krieg die skisportliche Entwicklung. Anschließend begann die Zeit der Vierschanzentournee und großer internationaler Veranstaltungen wie die Alpine Ski Weltmeisterschaft Badgastein 1958, Biathlon-WM Saalfelden 1958 und FIS Alpine Ski-Weltmeisterschaften 1991 in Saalbach-Hinterglemm fanden im Bundesland Salzburg statt.

Eine ganz andere Wintersportart, nämlich Eisrennen mit Kraftfahrzeugen, hat ebenfalls eine lange Tradition in Salzburg. Die Zeller Eisrennen fanden 1952 erstmals am Zeller See statt und waren bis in die 1960er-Jahre das motorsportliche Winterereignis in Salzburg.

Brauner Schnee: Die verdrängte Vergangenheit des österreichischen Skisports

Schon 1923 führte der Österreichische Skiverband (ÖSV) einen Arierparagrafen ein. Im Nachkriegs-Österreich wurden belastende Spuren der NS-Zeit auf unglaubliche Weise verwischt.

Mit dem Ausschluss jüdischer Bürger (bei der Verbandssitzung mit knapp 80-prozentiger Mehrheit beschlossen) war die Skiszene keine Ausnahme in der österreichischen Gesellschaft jener Zeit. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie befeuerten wirtschaftliche und politische Unsicherheit die Anschluss-Sehnsucht. Die 1. Republik stand noch auf wackligen demokratischen Beinen. Antisemitismus und Rassismus waren bei allen politischen Parteien angesagt. "Nur Arier!" oder "Keine Juden!" wurde oft auf Plakaten gewarnt, die zu Versammlungen aufriefen.

Schon 1905 hatten sich der Österreichische und der Deutsche Skiverband am selben Tag im Münchener Augustinerbräu gegründet. Die Verbindungen blieben eng. Man begriff die Alpen als deutschen Kulturraum, von dem bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt werden sollten, schreibt der Salzburger Historiker Andreas Praher. Der spätere Begründer des Salzburger Landesverkehrsamtes, Hans Hofmann-Montanus, beschrieb den Skiverband 1919 als "nahezu rein alpenländische, deutschalpenländische Vereinigung". Da kam es nur recht, dass Österreich mit dem Ende der Monarchie "den Anhang der slawischen Nationen losgeschüttelt" habe.

Wettbewerbe firmierten als "deutsch-völkische Skimeisterschaft" wie die Österreichische Ski-Meisterschaften 1923 in Bad Hofgastein.

1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland, war der ÖSV bereits ein durch und durch brauner Sportverband. Überzeugte Nationalsozialisten wie der Salzburger Verbandspräsident und Göring-Schwager Fritz Rigele, Lehrer und Schriftsteller Karl Springenschmid oder der Vorarlberger Textilindustrielle Theodor Rhomberg prägten den ÖSV. Historiker Praher ermittelte, dass zehn der zwölf Vorstandsmitglieder des ÖSV in den 1930er-Jahren NSDAP-Mitglieder waren. Acht davon waren schon vor dem Parteiverbot 1933 beigetreten.

Skisprung-Idol als illegaler Nazi hinter Gittern

Der Pongauer Skispringer Josef Bradl landete wegen seiner illegalen NS-Tätigkeit bei einem SA-Sturm 1937 im Salzburger Gefangenenhaus. Eine heikle Personalie für den Ständestaat, war Bradl doch zu diesem Zeitpunkt als erster 100-Meter-Skispringer der Welt bereits ein Sportidol. Er dürfte dank seines Star-Status ungeschoren davongekommen sein. Die Episode wird in seinen Biografien weitgehend verschwiegen. Das Bischofshofener Skisprungstadion trägt bis heute Bradls Namen.

Nach dem Anschluss 1938 hatten die neuen Machthaber mit der Integration der weitgehend gleichgesinnten Wintersportler wenig Probleme. Bradl wurde zum SA-Sturmführer befördert und bildete Hitlerjungen aus. Skilehrer und NS-Ideologe Karl Springenschmid organisierte im April 1938 die berüchtigte Bücherverbrennung auf dem Salzburger Residenzplatz - und sollte nach Kriegsende zum Biografen des Skiidols Toni Sailer werden.

Die Umfärbung von braun zu rot-weiß-rot lief nach 1945 für viele Protagonisten der Skiszene überhaupt erstaunlich rasch. "Mitläufer und Mittäter haben das Geschehen der Nachkriegszeit geprägt", sagt Historiker Praher. So machte der frühere Langläufer Fred Rößner, schon 1931 SA-Mitglied und im Krieg SA-Obersturmführer, glanzvoll Karriere als ÖSV-Cheftrainer und Funktionär des Skiweltverbands FIS. Beim allgemeinen Verdrängen der Vergangenheit half ein Vorgang, der sprachlos macht: 1947 übertrug der ÖSV ausgerechnet dem ehemaligen Nationalsozialisten und Heeresagenten Walther Flaig den Aufbau eines skihistorischen Archivs. Es überrascht nicht, dass der Großteil der Korrespondenz aus den 1930er-Jahren sowie die gesamten Bestände des in Innsbruck ansässigen Reichsfachamtes für Skilauf von 1938 bis 1945 verschwunden sind. Entsprechend schwierig ist es für Historiker, diese Episode wissenschaftlich aufzuarbeiten. Bis heute herrsche zudem bei vielen Verantwortlichen wenig Bereitschaft, die dunkle Phase aufzuarbeiten: "Man stößt auf eine gewisse Reserviertheit", schildert Andreas Praher.

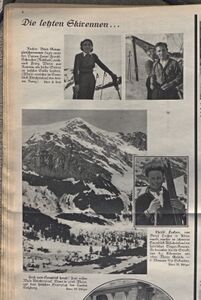

Bildergalerie

Literatur

- Andreas Praher: "Österreichs Skisport im Nationalsozialismus. Anpassung - Verfolgung - Kollaboration." De Gruyter 2021. online

Quellen

- SALZBURGWIKI-Artikel

- www.sn.at, 30. September 2023: "Brauner Schnee: Die verdrängte Vergangenheit des österreichischen Skisports", ein Beitrag von Gerhard Öhlinger