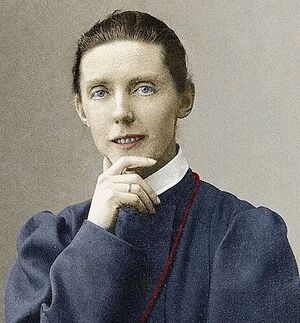

Maria Theresia Ledóchowska

Selige Maria Theresia Gräfin Ledóchowska (* 29. April 1863 in Loosdorf, NÖ.; † 6. Juli 1922 in Rom, Italien) war Ordensgründerin, Missionarin der Missionsschwestern vom heiligen Petrus Claver und ist eine der selig gesprochenen Personen der Erzdiözese Salzburg.

Einleitung

Ledóchowska war nicht nur Ordensfrau, sondern auch Autorin, Verlegerin, Rednerin, Managerin und Ausstellungsleiterin. Ledóchowska setzte auch ihre künstlerischen Begabungen ein. Sie schrieb Theaterstücke, komponierte und mit ihren Schriften versuchte sie die Menschen wachzurütteln. Sie war beseelt von der Vision, die Sklaverei und den Menschenhandel in Afrika abzuschaffen. Dafür setzte sie in einer männlichen Welt alle ihre Begabungen und Ressourcen ein.

Leben

Ihre Mutter Josephine Salis-Zizers, einer Schweizerin, ihr Vater war Anton Graf Ledóchowsky, ein polnischer Graf. 1873 muss ihr Vater aufgrund des Konkurses einer Bank in Wien, der den Großteil seines Vermögens dort angelegt hat, den Lebensstandard seiner Angehörigen reduzieren. Sie ziehen aus ihrer Villa in Loosdorf in ein Mietshaus in St. Pölten. Dort besuchen Maria Theresia und ihre Schwestern die Schule der Englischen Fräulein besuchen und bekommen zusätzlich Privatunterricht.

Ein Treffen von besonderer Bedeutung ist das mit ihrem "Onkel" Mieczysław Ledóchowski, einem Cousin ihres Vaters. Er wird später Präfekt der "Propaganda Fide" ("Kongregation für die Verbreitung des Glaubens"). Sein mutiges Eintreten für die Rechte der katholischen Kirche hatte ihn in Konflikt mit Reichskanzler Otto von Bismarck gebracht. Er muss eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren in Ostrow, Polen, absitzen. Nachdem ihn Papst Pius IX. zum Kardinal ernannt hatte, wird er freigelassen und des Landes verwiesen. Bevor er nach Rom geht, trifft er sich mit noch der Familie von Ledóchowska in Wien. Für das dreizehnjährige Mädchen war es ein einprägsames Erlebnis.

Mit 16 Jahren bietet sich Maria Ledóchowska eine Chance, von der sie schon lange träumt: sie kann ihren Vater nach Polen und Litauen zu begleiten. In Litauen erkrankt sie an Typhus und muss sechs Wochen im Bett bleiben. Nach einer kurzen, nicht erwiderten Liebe kann sie 1881 erneut eine Reise nach Polen antreten zu einem viermonatigen Aufenthalt bei ihrem Onkel und ihrer Tante in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Im Oktober 1882 entscheidet sich Graf Ledóchowski in das Land seiner Vorfahren und erwirbt ein Anwesen in Lipnica Murowana, unweit von Krakau. Im April 1883 übersiedelt die Familie dorthin. Maria Ledóchowska, die sich bisher mit Bildung und Kunst beschäftigte, steht ihrem Vater zur Seite, lernt von ihm eine Landwirtschaft zu führen, reiten und das Lenken einer Kutsche.

Ende Jänner 1885 bekommt Maria Theresia hohes Fieber und bekommt die Pocken. Isoliert vom Rest der Familie muss sie viele Tage der Krankheit bis zur Erschöpfung erdulden und deren Spuren, Narben in ihrem Gesicht, ertragen. Konfrontiert mit ihrem Aussehen im Spiegel verfällt sie jedoch nicht in Verzweiflung, sondern nimmt ihr Schicksal entschieden und sogar mit Humor an. Es folgen einschneidende Ereignisse in ihrem Leben. Der plötzliche Tod ihres Vaters, der sich bei einem Besuch an ihrem Krankenbett mit den Pocken angesteckt hatte, die Entscheidung ihres Bruders Wladimir, Priester zu werden bei den Jesuiten und der Eintritt ihrer Schwester Julia bei den Ursulinen von Krakau im selben Jahr.

Während ihrer Genesungszeit, die sie im oberösterreichischen Gmunden verbringt, kommt Maria Theresia in Kontakt zu Großherzogin Alice von Toskana, die in der Stadt Salzburg im Toskanatrakt wohnt..[1] Am 1. Dezember 1885 tritt Maria Theresia als Hofdame in Salzburg in den Dienst der Großherzogin. Bald schon erlangt Ledóchowska die Achtung und Hochschätzung aller am Hof. Sie bildet sich in Literatur, Malerei und Musik weiterbildet, auch ihr spirituelles Leben vertieft sie. Das Leben am Hof ist nicht einfach für sie. Ledóchowskas großer Schwachpunkt ist ihre Gesundheit. Immer wieder wird sie krank, bricht zusammen und kämpft sich jedes Mal zurück. Offenbar besitzt sie einen eisernen Willen und einen starken Geist.

1886 kommen zwei Schwestern des Ordens der Franziskanerinnen Missionarinnen Mariens an den Hof der Großherzogin. Deren Berichte eröffnen Ledóchowska neue Horizonte über das Leben in den Missionen. Im Juni 1887 kommen die beiden Missionarinnen wieder an den Hof. Eine der beiden, Gräfin Gélin, mit Ordensnamen Mutter Maria von der hl. Helena war selbst Hofdame am toskanischen Hof. Sie findet Zeit, ausführlich mit Ledóchowska zu reden. Sie erzählt ihr, dass sie sich ganz den Leprakranken in Madagaskar widmet. Bei Ledóchowska lassen die Erzählungen der Schwestern einen tiefen Eindruck. Sie fragt sich aber, ob ihre Gesundheit überhaupt mit dem Missionsleben vereinbar wäre. Zu anfällig ist sie für Krankheiten und oft schwach. Sie wird dann in ihrem späteren Leben niemals nach Afrika reisen und beschränkt sich auf Vortagsreisen in Europa.

Von einer protestantischen Freundin in Salzburg erhält sie eine Broschüre, in der über Kardinal Charles Martial Allemand Lavigerie (* 31. Oktober 1825 in Huire bei Bayonne, Frankreich ; † 26. November 1892 in Algier, Algerien) und die von ihm ins Leben gerufene Anti-Sklaverei-Bewegung berichtet wird. In London wendet sich der Kardinal an Frauen in London: "Christliche Frauen Europas! Wenn Gott Ihnen das Talent zum Schreiben gegeben hat, stellen Sie es in den Dienst dieser Sache! Sie könnten keine heiligere finden!" Ledóchowska erkennt, dass das ihr Weg ist. Mit ihrem literarisches Talent wird dazu dienen, Menschen, die in die physische und geistige Sklaverei gefallen waren, zu befreien.

Im November 1889 beginnt sie eine Rubrik "Echo aus Afrika" zu schreiben. Ihr wird dabei bewusst, dass sie eine eigene Zeitschrift braucht, um all die Neuigkeiten und Mitteilungen, die jetzt bei ihr eintreffen, sowie ihre eigenen Schriften und ihre Theaterstücke veröffentlichen zu können. Ihre Theaterstücke veröffentlicht sie zunächst unter den Pseudonymen "Africanus" und "Alexander Halka" (sie wählte bewusst einen männlichen Vornamen), bevor ihre Werke unter ihrem echten Namen erscheinen. Der Grund für ihr anfängliches Zögern unter eigenem Namen zu publizieren liegt darin, dass es sich als Hofdame damals nicht ziemt, mit eigenem Namen an die Öffentlichkeit zu treten. Maria Theresia Ledóchowska nimmt Abschied vom toskanischen Hof und wird am 9. Mai 1891 von ihren Verpflichtungen entbunden.

Sie zieht sich zunächst nach Breitenfurt zurück, um sich zu erholen. Dort wird sie beim Spazierengehen im Garten von einem Unbekannten angegriffen, der sie zu Boden schleudert und versucht, mit den Füßen auf ihr herumzutrampeln. Sie hat die Kraft zu schreien und den heiligen Aloisius um Hilfe anzurufen, woraufhin der Angreifer von ihr ablässt. Aber diese Attacke hat die Frau nachhaltig getroffen. Sie leidet gesundheitlich für den Rest ihres Lebens an den Folgen dieser Tat. Sie kehrt nach Salzburg zurück wo sie sich ein Zimmer bei den Barmherzigen Schwestern im Stadtteil Riedenburg im Herz Jesu Asyl mietet.

Sie verbringt ihre Tage mit dem Schreiben und der Redaktionsarbeit für die Missionshilfe und mit tiefem Gebet. Sie merkt, dass sie ihre Aufgaben nicht alleine schaffen kann. In ihr reift die Idee heran, eine Vereinigung von Laien zu gründen. Kurze Zeit später gründet sie die "St.-Petrus-Claver-Sodalität für die Afrikanischen Missionen und die Befreiung der Sklaven". "Sodalität" bedeutet so viel wie "Bruderschaft" oder "Kongregation". Nach einer Audienz am 29. April 1894 bei Papst Leo XIII. (* 1810; † 1903) als Nichte des Kardinals Ledóchowski bestätigt kurz darauf ein Brief aus dem Staatssekretariat bestätigt die päpstliche Genehmigung ihrer "Sodalität".

Mit Melanie von Ernst, einer Abonnentin des "Echo", beginnt Ledóchowska am 5. Juli 1894 die St.-Petrus-Claver-Sodalität. Am 12. August 1895 kommt dann eine neue Gefährtin hinzu, Maria Jandl. Am 9. September des gleichen Jahres legen die beiden ersten ihre ewigen Gelübde in die Hände von Erzbischof Kardinal Johann Haller ab.

Mittlerweile hatte Ledóchowska von den Lieferinger Missionaren eine ehemalige Papiermühle im Flachgauer Lengfelden gekauft, in der sie das Missionshaus Maria Sorg errichtete.

Drei Franziskanerinnen Missionarinnen Mariens kommen am 5. August 1897 nach Maria Sorg. Eine davon ist Mutter Maria von der hl. Helena, die Ledóchowska bereits am toskanischen Hof begegnet ist. Die drei Ordensfrauen bleiben ein Jahr lang und überzeugen sich, dass Ledóchowska die Aufgabe der Führung der St.-Petrus-Claver-Sodalität selbst übernehmen kann. Am 9. September des gleichen Jahres besucht Kardinal Haller Maria Sorg. Während der Eucharistie legen die Gründerin und Melanie von Ernst ihre ersten Ordensgelübde ab. Zwei Jahre später, am 14. August 1899, treten acht Novizinnen ein, einen Monat später drei weitere.

Ledóchowska richtet 1897 in Maria Sorg eine moderne Druckerei zur Verbreitung religiöser Schriften in Afrika. Sie erkämpft sich eine Drucker-Konzession. Die "Buchdrucker-Zeitung" hat den Protest des Salzburger Abgeordneten Dr. Julius Sylvester gegen die Erlangung der Konzession in vollen Wortlaut abgedruckt.[2] und der Druck der Zeitschrift "Echo aus Afrika" lief an. Bis heute geben ihre Nachfolgerinnen diese Schriften in verschiedenen Sprachen heraus und versenden sie in alle Welt.

Sie verfasst eine Reihe von Dramen zur Bekämpfung der Sklaverei in Afrika, darunter "Zaida, das Negermädchen - Volksdrama in fünf Aufzügen", erschienen 1899. Mit einer technisch hochmodernen Dia-Schau reist die Gräfin durch halb Europa.

Ihr Einsatz für die Abschaffung der Sklaverei war in einer Welt, die von Männern beherrscht war, nicht immer einfach und es gab Anfeindungen. Ein Beispiel findet sich in einer Ausgabe 1918 der "Salzburger Wacht":[3]

Eine Fromme will Negerkinder nach Salzburg bringen. Wir erhalten folgende Berichtigung: Im Namen und Vertretung der Frau Gräfin Maria Theresia Ledochowska ersuche ich hiemit unter Berufung auf § 19 Preßgesetz um Aufnahme der nachstehenden Berichtigung der in Nr. 140 Ihres Blattes vom 21. Juni I. J.[4] unter der Aufschrift: "Eine Fromme will Negerkinder nach Salzburg bringen und dafür Salzburger Familien die Wohnung künden" erschienene Notiz und zwar: Es ist unwahr, daß die Frau Gräfin Ledochowska das Borromäumsgebäude (Dreifaltigkeitsgasse) zum Zwecke, die afrikanischen Missionskinder in demselben unterzubringen, gekauft hat; wahr ist vielmehr, daß das Borromäum lediglich nur zur Errichtung einer internationalen Missionszentrale mit Druckerei, Buchhandlung, Museum u. dergl. Missions-Unternehmungen angekauft wurde. Es ist unwahr, daß der Vertreter des Josef Tschurtschenthaler den Beweis zu erbringen suchte, daß die Frau Gräfin nur einen Schaden von jährlich K 20.000 erleiden würde; wahr ist vielmehr, daß der genannte Vertreter einen solchen Schaden von jährlich K 80—100.000 behauptet und unter Beweis gestellt hat, den die Frau Gräfin jährlich erleiden würde, wenn sie nicht über das Borromäum verfügen könnte.— Unwahr ist, daß das Institut Tschurtschenthaler kein Oeffentlichkeitsrecht besitzt, wahr ist vielmehr, daß der genannte Instituts-Inhaber die gewerbliche Befugnis zum Betriebe eines Erziehungsinstitutes besitzt und daß die ganze Angelegenheit überhaupt nur den Institutsinhaber Tschurtschenthaler und nicht die Frau Gräfin Ledochowska angeht.— Für die Aufnahme dieser Zeilen im voraus dankend, zeichne achtungsvoll Robert Huber.

Im Missionshaus Maria Sorg und im alten Borromäum werden Afrika-Museen mit Sammlungen eingerichtet, die die Missionare aus Afrika nach Bergheim schicken.

Ihre aristokratische Herkunft öffnet der Gründerin viele Türen. Das anfängliche Misstrauen der Königshöfen von Bayern, Sachsen und der großherzoglichen Familie von Toskana im Hinblick auf ihren Schritt weg vom Hof verwandelt sich in herzliches, mitunter sogar begeistertes Wohlwollen.

Im April 1901 unternimmt Maria Theresia eine wichtige Reise nach Italien. Sie will in Rom ein Haus eröffnen. 1902 mietete sie zunächst Wohnungen an der Via Sforza und der Via Giovanni Lanza. Bald sind sie jedoch zu klein und Maria Theresia findet nicht weit der ältesten Marienkirche Roms, Santa Maria Maggiore in der Via dell’Olmata, eine geeignete Unterkunft. Das Haus wird am 3. Mai 1905 eröffnet und ist bis zum heutigen Tag das Generalatshaus der Missionsschwestern vom hl. Petrus Claver.

Ihr Motto lautete: "Immer heiter, Gott hilft weiter!"[5]

Maria Theresia stirbt als "Mutter der Afrikaner" verehrt - obwohl sie nie afrikanischen Boden betreten hatte - am 6. Juli 1922 im Generalat in Rom. Am 19. Oktober 1975, dem Missionssonntag des Heiligen Jahres, wird sie von Papst Paul VI. seliggesprochen.[5]

Druckwerke der Gräfin

- "Kleine Afrika-Bibliothek", illustrierte katholische Monatsschrift zur Förderung der Liebe zu unseren ärmsten schwarzen Brüdern. Herausgegeben von der St. Petrus Claver-Sodalität. Erscheint in deutscher und italienischer Sprache.[6]

- "Das Weinkörbchen"; Drama in 3 Akten von Maria Theresia Ledochowska. 2. Auflage. 64 Seiten. 10 Kronen. Verlag der St. Petrus Claver-Sodalität Salzburg.[7]

Gedenken

Am 6. Juli gedenkt die katholische Kirche im Bistum Graz-Seckau und in der Erzdiözese Salzburg der Seliggesprochenen.

Am Sonntag, den 3. Juli 2022, zelebrierte Erzbischof Franz Lackner um 10 Uhr im Salzburger Dom eine Messe für die selige Maria Theresia Ledóchowska. Zu diesem Anlass entstanden mehrere Fahnen vom Salzburger Künstler Karl Hartwig Kaltner, welche im Dom an das Wirken dieser außerordentlichen Frau hinweisen.

Maria Theresia Ledóchowska auf einer Fahne im Salzburger Dom.

Symposium 2023

Vom 15. und 16. Juni 2023 im Kapitelsaal in der Stadt Salzburg ein Symposium zu ihrer Person statt. Die Ergebnisse der Tagung wurden in einem Sammelband in der Schriftenreihe des Archivs der Stadt Salzburg im Herbst 2024 veröffentlicht.[8]

In Zusammenhang mit dem Symposium zu Maria Theresia Ledóchowska war vom 10. bis 18. Juni 2023 die Staatsbrücke in der Stadt Salzburg mit von dem Salzburger Künstler Karl Hartwig Kaltner gestalteten Fahnen bestückt.

Film

Die Köstendorfer Filmregisseurin, Autorin und Filmproduzentin Gabriele Neudecker drehte 2022 eine 38minütige ORF-Dokumentation über das Leben von Ledóchowska mit dem Titel "Gräfin – Ordensfrau – Befreierin". Premiere des Films war 29. November, eine zweite Ausstrahlung gab es am 2. Dezember 2022 auf ORF2.

Ausstellung

Im Frühjahr 2025 war die Fotoausstellung "Missionsfotografie in Afrika. Die Diasammlung der Maria Theresia Ledóchowska." im Kreuzgang im Franziskanerkloster in der Stadt Salzburg und im Pfarrhof in Neumarkt am Wallersee zu sehen.

Literatur

- Veits-Falk, Sabine; Hofinger, Johannes (Hg.): "Maria Theresia Ledóchowska. Salzburg und Afrika im Leben der Ordensgründerin.", Verlag Anton Pustet, 2024, ISBN 978-3-7025-1133-3

Quellen

- ledochowska.at, pdf, über ihr Leben

- Hartwig Kaltner, E-Mail-Info vom 1. Juli 2022

- www.sn.at, "Salzburger Woche", 29. November 2022

- Heiligenlexikon

- Angeführte Literatur

Einzelnachweise

- ↑ Baudokumentation Universität und Ersatzbauten, Band 11 in der Schriftenreihe des Landespressebüros, 1993, Seite 47

- ↑ ANNO, "Buchdrucker-Zeitung", Ausgabe vom 6. Oktober 1898

- ↑ ANNO, "Salzburger Wacht", Ausgabe vom 5. Juli 1918, Seite 4

- ↑ ANNO, hier nachzulesen

- ↑ 5,0 5,1 www.swiss-cath.ch, abgefragt am 24. November 2024

- ↑ ANNO, Katholische Kirchenzeitung, Ausgabe vom 10. September 1909, Seite 8

- ↑ ANNO, Salzburger Kirchenblatt, Ausgabe vom 11. August 1921, Seite 6

- ↑ www.stadt-salzburg.at/archiv, abgefragt am 24. November 2024