Schlacht auf dem Walserfeld

Die unter dem Namen Schlacht auf dem Walserfeld in die Geschichtsbücher eingegangene militärische Schlacht fand zwischen 12. und 14. Dezember 1800 statt.

Geschichte

Einleitung

Das sogenannte Walserfeld befindet sich westlich der Landeshauptstadt Salzburg zwischen Viehhausen, dem heutigen Walserberg-Dreieck und dem Schloss Kleßheim. Die Schlachtlinie reichte jedoch einst von Gois im Süden über Rott bis zum Saalachspitz in Liefering.

Diese Schlacht war bis zum heutigen Tag die größte militärische Auseinandersetzung auf Salzburger Boden. Zwischen 12. und 14. Dezember 1800 bekämpften sich rund 60 000 Soldaten der französischen Rheinarmee unter dem Oberbefehlshaber am deutschen Kriegsschauplatz, General Jean-Victor Moreau und ca. 43 000 Mann der habsburgischen kaiserlichen Armee. Insgesamt waren 22 000 Tote, Verwundete und Vermisste zu beklagen.

Am 13. Dezember 1800 abends wurden die Österreicher, die bei Laufen die rechte Flanke der Österreicher sichern sollten, von zahlenmäßig weit überlegenen französischen Truppen angegriffen und zum Rückzug gezwungen. Dies ermöglichte den Franzosen die Salzach zu überqueren und somit die große Hauptarmee am 14. Dezember noch während der Schlacht auf den Walser Feldern in der rechten Flanke und im Rücken zu bedrohen. Eine Einkesselung der österreichischen Hauptarmee bei Salzburg zwischen Saalach und Salzach schien nun möglich.

Schließlich mussten sich die österreichischen Truppen, befehligt vom militärisch unerfahrenen 18-jährigen Erzherzog Johann von Österreich, über Neumarkt auf das Gebiet der Habsburgermonarchie zurückziehen. Siehe dazu mehr im Artikel Die Franzosen in Neumarkt 1800 und 1805. Den Sieg errangen die Franzosen unter Obergeneral Jean-Victor Moreau, der dann mit seinen Truppen am 15. Dezember in die Stadt Salzburg einmarschierte.

Schon vor der Schlacht hatte Fürsterzbischof Hieronymus Graf Colloredo am 10. Dezember 1800 das neutrale Salzburg verlassen und war nach Wien geflohen. Dies war dann auch das Ende des selbstständigen und unabhängigen geistlichen Fürstentums Salzburg im Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation .

Über die Schlacht

Eines kann man mit Gewissheit über die Schlacht sagen: Das, was sich vom 12. bis 14. Dezember 1800 auf den Walser Feldern abspielte, war bis heute das größte militärische Ereignis Salzburgs. 42 900 österreichische Soldaten trafen dort auf 60 800 Franzosen. Obwohl die Österreicher auf den Walser Feldern am Hauptschlachttag, dem 14. Dezember, erfolgreich waren, wurden durch Erzherzog Johann die schweren Gefechte um ½ 3 h nachmittags abgebrochen. Grund war, dass die Franzosen bereits am 13. Dezember bei Laufen die Salzach übersetzten, sich der Stadt bedrohlich näherten und somit die Rückzugslinie der Österreicher nach Osten abgeschnitten worden wäre. Einzig dem bei Bergheim heldenhaft, aufopfernd verteidigenden Reservekorps unter Feldmarschall-Leutnant Fürst Johann von Liechtenstein war es zu verdanken, dass die Einkesselung der österreichischen Hauptarmee zwischen Saalach und Salzach nicht gelang und somit ein gänzlicher französischer Sieg verhindert wurde.

Unter dem Gewicht ihrer Uniformen aus groben Lodenstoff, die bei Nässe immer schwerer wurde, formierten sich im Dezember 1800 die kaiserlichen Truppen in der Nähe der heutigen Autobahn und erwarteten die in breiter Front aufmarschierten französischen Angriffskolonnen. Diese drangen aus den Ortschaften Wals und Siezenheim vor und entfalteten sich auf den Walser Feldern. Im Zentrum der hin und her wogenden Kämpfe befindet sich heute das Designer Outlet Center. Das Hauptlager der Kaiserlichen befand sich nur wenige hundert Meter vor dem heutigen Stadtteil Maxglan. "Die Uniform war kratzig und stank, heute könnte man sich das nicht mehr vorstellen", sagt Thomas Mitterecker, Leiter des Diözesanarchivs in Salzburg. Er forschte für seine Dissertation über die Schlacht und entdeckte im Landesarchiv sogar noch einen Fetzen dieses Stoffes.

Wie ist dieses für Salzburg so traumatische kriegerische Ereignis einzuordnen? Wir befinden uns im 2. Koalitionskrieg, der Anfang März 1799 von den Franzosen vom Zaun gebrochen wurde. Frankreich stand der Koalition von Österreich, Russland, Großbritannien, Portugal, dem Königreich Neapel und dem Osmanischem Reich gegenüber. Bis in das Frühjahr 1800 verlief – dank Erzherzog Karls Siegen – der Feldzug für die Koalitionsmächte erfolgreich. Der Austritt Russlands aus der Koalition und die Abgabe des Oberbefehls durch den Erzherzog einerseits, sowie das Auftreten der beiden erfolgreichsten Feldherrn Frankreichs, Napoléon Bonaparte und Jean Victor Moreau andererseits, bewirkten, dass der Kriegsverlauf sich zugunsten Frankreichs entwickelte.

Am 14. Juni 1800 siegte Napoléon bei Marengo in Oberitalien und Moreau marschierte nach mehreren gewonnenen Schlachten auf dem deutschen Kriegsschauplatz am 28. Juni 1800 mit seinen Truppen in München ein. Am 15. Juli beendete ein Waffenstillstand die Feindseligkeiten. Im Dezember 1800 wurde der Feldzug von Österreich unter dem jungen Erzherzog Johann wieder aufgenommen. Nach dem Sieg der Franzosen in der Schlacht bei Hohenlinden, "...kamen zum ersten Mal die Franzosen in eine Position, mit der sie auch den Krieg gewinnen könnten", sagt Kurt Anton Mitterer. Der Salzburger ist Experte für die Schlacht auf dem Walserfeld und bis 2024 Leiter des Wehrgeschichtlichen Museums in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim.

Die französischen Soldaten - auch als französische Rheinarmee bezeichnet - führte General Jean Victor Moreau an. Moreau hatte es geschafft, die feindlichen Truppen in der Schlacht bei Hohenlinden am 3. Dezember zu täuschen und den Kaiserlichen eine bittere Niederlage beizubringen. "Moreau hat dabei erkannt, dass die Österreicher in Gefecht und Führung sehr unflexibel agieren", sagt Mitterer. Am 12. Dezember marschierten die verfeindeten Großarmeen zwischen dem Walserberg und Laufen auf. Einen Tag später gelang den Franzosen die Saalach zu überqueren und durch eine List bei Laufen der Übergang über die Salzach. Weiter Gefechte folgten am selben Abend und am folgenden Tag. Am 14. Dezember unterlagen die Franzosen in den schweren Gefechten auf den heutigen Walser Feldern, bei Kleßheim, Liefering und dem Saalachspitz. Vor Bergheim konnte der französische Angriff, der von Laufen aus mit großer Wucht erfolgte, zum Stehen gebracht werden. Dies ermöglichte die Schlacht auf den Walser Feldern rechtzeitig abzubrechen, nachdem sich die Französischen Truppen wieder über die Saalach in ihre Ausgangsstellungen absetzen mussten. Nun eröffnete sich für die Kaiserlichen die Möglichkeit sich in Richtung Neumarkt am Wallersee zurückzuziehen und so einer Einkesselung zu entgehen. Damit stand den Franzosen der Weg in Richtung Salzburg nichts mehr im Weg. Auch die Einwohner von Wals, Gois und der umliegenden Orte litten freilich unter der Schlacht und deren Folgen. "Ihre Häuser wurden geplündert, angezündet, nachdem einige schon von der Artillerie während der Gefechte durch Beschuss schon stark beschädigt worden waren."

Salzburg war nun besetzt. Familien in der Stadt und auf dem Land mussten bis zu 12 000 französische Soldaten aufnehmen. "Es gab strenge Vorgaben, wie die Salzburger die Soldaten zu verpflegen hatten", sagt Sabine Veits-Falk vom Stadtarchiv Salzburg. So hätten diese täglich ein Kilo Brot und ein halbes Kilo Fleisch bekommen sollen - für die meisten Salzburger zu dieser Zeit unmöglich. Neben den Privathäusern dienten auch die Kirchen als Notquartiere. Im Kloster St. Peter kamen über 90 Soldaten und 70 Pferde unter. "Schon anhand dieser Zahlen kann man sich vorstellen, dass das eine riesen Herausforderung für die Bevölkerung war", sagt die Historikerin. Das Priesterhaus in Salzburg wandelte die Stadtverwaltung in ein Spital um. Die sanitären Zustände dort waren katastrophal. "Vom 21. Dezember gab es einen Aufruf an die Bevölkerung, Verbandsmaterial wie alte Lumpen und Stofffetzen zu spenden." Es gibt zudem Aufzeichnungen von Ärzten, die sich nicht im Stande sahen, Patienten auf dem dreckigen, strohbedeckten Boden des Spitals zu behandeln, sagt Veits-Falk. "Operationen an Soldaten bedeuteten meist Amputationen. Die hygienischen Voraussetzungen waren dafür aber absolut unzureichend."

Warum geriet die Schlacht irgendwann in Vergessenheit? Dazu Mitterer: "In sämtlichen militärwissenschaftlichen Untersuchungen des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa finden wir kaum Nachrichten, geschweige denn eine kritische Aufarbeitung dieser Schlacht. Selbst die umfangreicheren Arbeiten von namhaften Militärhistorikern sind über weite Bereiche lückenhaft und fußen bisweilen auf ungeprüften Überlieferungen aus den zahlreichen Regimentschroniken der Armeen. Auch werden französische Quellen zur Objektivierung der damaligen Ereignisse kaum herangezogen. Die Frage drängt sich auf: Warum legte sich der Mantel des Schweigens über diese schrecklichen kriegerischen Ereignisse?"

Eine abschließende Antwort darauf gibt Mitterer: "Unter mehreren Gründen waren dynastisches Schonungsprinzip für den allseits beliebten österreichischen Erzherzog Johann einerseits und Rivalität unter den Feldherrn Napoléon und Moreau andererseits derart ausschlaggebend, dass dieses militärische Großereignis, obwohl sämtliche Dokumente und Kriegstagebücher bis heute noch zahlreich vorhanden sind, durch zwei Jahrhunderte im Finsteren verblieb."

Notizen

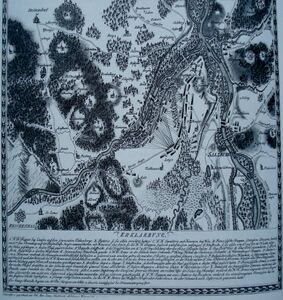

1986 entdeckte der Salzburger Kunsthändler Camillo Kostric zufällig in einem Museum in Prag einen kolorierten Stich über den Waffengang am 13. Dezember 1800 - "Batallie bey Salzburg". Darauf zu sehen ist im Vordergrund die Formation der Rheinarmee unter General Moreau. Das Bild schenkte Kostric dem Salzburger Landesarchiv.

Aus der Bildunterschrift des Prager Stichs geht hervor, dass die Schlacht am 13. Dezember vom Tagesanbruch bis in die fünstere Nacht mit größter Hartnägichkeit geführt worden war. Die Franzosen erhielten das Schlachtfeld und zogen in Salzburg ein und (der 18jährige) General-Feldmarschall Erzherzog Johann zog in schönster Ordnung Linz zu.

Darüber hinaus informiert die Bildunterschrift von einem dramatischen Zwischenfall in der französischen Generalität: Dem französischen General Magin wurde der rechte Arm durch eine Kanonenkugel fortgerissen. Im Standartwerk über die Salzburger Schützen von Friederike Zaisberger und Fritz Hörmann kann man weiter über das Schicksal von General Ferdinand Jules Magin lesen. Der französische Adjudantenkommandant war am 15. Dezember im Daun-Schlössl (Brunnhausgasse 13 in der Riedenburg) einquartiert. Zehn Tage später erlag Mangin seiner schweren Armverletzung. Mangin ist im Friedhof von St. Peter in der Gruft Nr. 65 beigesetzt.[1]

Bildergalerie

Walserfeld mit Walser Birnbaum, heutige Ansicht; im Hintergrund die Ortschaft Gois und der Untersberg

Quellen

- Salzburg anno 1800 – Die vergessene Schlacht auf den Walser Feldern. Österreichischer Miliz-Verlag, 1999. ISBN 10: 3901185186 ISBN 13: 9783901185182.

- Landwehrschützen Wals

- Harald Waitzbauer: 15. 12. 1800: Die Franzosen in Salzburg. In: "Salzburger Fenster" 25. 11. 1987

- www.sn.at "Zehntausende Soldaten starben" - Wie eine Schlacht vor den Toren Salzburgs in Vergessenheit geriet", 26. Dezember 2021, ein Beitrag von Anna Boschner

- Kurt A. Mitterer: Salzburg anno 1800 – Die vergessene Schlacht auf den Walser Feldern. Salzburg 1999. ISBN 3-901185-18-6.

- Kurt A. Mitterer: Anno 1800: Schlacht vor den Toren Salzburgs. Ein vergessenes militärisches Großereignis, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Bd. 140, Salzburg 2000.

- Kurt A. Mitterer: Kriegerischer Dezember in Wals vor 200 Jahren, in: Die Historischen Landwehrschützen Wals. 1800 – 2000, Wals-Siezenheim 2000.

- Kurt A. Mitterer: Schicksalsjahr 1800. Die vergessene Schlacht, die Salzburg veränderte, in: Der Gardist, Jahresschrift der Bürgergarde der Stadt Salzburg, 20. Jahrgang 2000, Salzburg 2000.

- Kurt A. Mitterer: Kriegerischer Dezember in unserer Heimat im Jahr 1800, in: Festschrift zum 25jährigen Gründungsfest der Prangerschützen Thundorf-Straß, Thundorf-Straß 2003.

- Kurt A. Mitterer: Die Stadt Salzburg und ihr Umland in Napoleonischer Zeit, in: Die Bürgergarde der Stadt Salzburg, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 21. Ergänzungsband, Salzburg 2005.

- Kurt A. Mitterer: Der Lieferinger Franzosenhügel – die Schlacht vor Salzburg im Jahr 1800, in: Der Lieferinger Kultur-Wanderweg – Auf 52 Stationen durch die bewegte Geschichte eines Salzburger Stadtteils, hrsg. vom Verein Stadtteilmuseum Salzburg-Liefering, Salzburg 2006.

- Kurt A. Mitterer: Kriegerische Ereignisse im Bergheimer Raum während der Franzosenkriege, in: Bergheim – Geschichte und Gegenwart, Redaktion: Monika Brunner-Gaurek, hrsg. von der Gemeinde Bergheim, Bergheim 2009.

Kurt A. Mitterer: Auch in Taxham wurde im Winter 1800 erbittert gekämpft, in: Blickpunkt Taxham – Advent/Weihnachten 2016, Salzburg, Taxham 2016.

- Kurt A. Mitterer: Krieg, Leid und Fremdherrschaft – Salzburg 1800 – 1816, in: Festschrift 150 Jahre Kameradschaft Wals – 1873 bis 2023; Wals-Siezenheim 2023.

- Kurt A. Mitterer: Der Pinzgau zur Zeit der Franzosenkriege. Mythos und Wirklichkeit; in: Reise in den Pinzgau. Eine Kulturgeschichte zwischen Saumhandel und Urlaubsdestination, hrsg. von Martin Knoll, Peter F. Kramml, Johannes Lang und Alfred Stefan Weiß, Freunde der Salzburger Geschichte, Salzburg Studien Bd. 23, Salzburg 2024. ISBN 978-3-902582-14-0.

- Hans Roth: Schicksalsschläge der Stadt und ihrer Vororte, in: Heinz Dopsch, Hans Roth (Hg.): Laufen und Oberndorf, 1250 Jahre Geschichte, Wirtschaft und Kultur an beiden Ufern der Salzach, Laufen, Oberndorf 1998, S. 169–179.

- Max Wieser: Schloß Staufeneck, Beiträge zur Geschichte des ehemaligen salzburgischen hochfürstlichen Pleg- und Landgerichtes, Piding 1978.

- Gaston Bodart, Militär-historisches Kriegs-Lexikon (1618-1905),S. 357.

- Reinhard Münch: Von Valmy bis Salzburg. Preußen und Österreich gegen Frankreich, Leipzig 2024.

- Anton Ritter von Schallhammer: Kriegerische Ereignisse im Herzogthume Salzburg in den Jahren 1800, 1805 und 1809, Salzburg 1853, Digitalisat

Einzelnachweis

- ↑ www.sn.at, Archiv der "Salzburger Nachrichten", Ausgabe vom 15. Oktober 1996, Lokalteil Seite