Marko Feingold

Hofrat Marko M. Feingold (* 28. Mai 1913 in Neusohl, slowakisch Banská Bystrica; † 19. September 2019 in der Stadt Salzburg) war von 1979 bis 2019 Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg und Ehrenbürger der Stadt Salzburg. Er starb im Alter von 106 Jahren.

Leben

Max Feingold wuchs in der Leopoldstadt in Wien auf. Nach einer Lehre war er als kaufmännischer Angestellter bei einem Kürschner in Wien und später als Reisender, insbesondere in Italien unterwegs. Kurz nach dem Anschluss 1938 verließ er Wien, ging über die Tschechoslowakei nach Polen. Nach Prag zurückgekehrt, wurde er am 6. Mai 1939 von der Gestapo verhaftet. Als er 1941 schließlich in das Konzentrationslager Auschwitz gebracht wurde, begann ein Leidensweg, den nur äußerst wenige überlebten. Nach Transporten in Konzentrationslager im Norden (KZ Neuengamme) und Süden (KZ Dachau) Deutschlands, kam er schließlich ins KZ Buchenwald, wo Feingold wie durch eine Reihe von Wundern die Befreiung durch die Amerikaner am 11. April 1945 erlebte.

Weil ihm auf der Fahrt nach Wien der Eintritt in die sowjetische Besatzungszone verweigert wurde, ließ er sich 1945 in der Stadt Salzburg nieder, wo er seither lebt. Schon wenige Tage nach seiner Ankunft in Salzburg übernahm er die Leitung der Küche, die für Verfolgte des Nazi-Regimes eingerichtet worden war. Zwischen 1945 und 1948 half er jüdischen Flüchtlingen, die überwiegend aus Osteuropa kamen (displaced persons) bei der Flucht über die Alpen (zu Seehäfen) nach Palästina (Krimmler Judenflucht). 1948 wurde er Inhaber eines Modegeschäftes, das er bis zu seiner Pensionierung 1977 betrieb.

Ab 17. Juni 1946 war Feingold kurz Präsident der wiedererrichteten Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg. Noch im selben Jahr musste er dieses Amt jedoch wieder aufgeben. Erst nach seiner Pensionierung übernahm er es 1979 wieder. Seit den 1980er-Jahren hält er als Zeitzeuge Vorträge vor Schülern, Studenten, Pfarrgemeinden und Vereinen. Häufig ist er auch Gastgeber für Schulklassen und andere interessierte Gruppen, die die Salzburger Synagoge besuchen. Seit vielen Jahren nimmt er am interreligiösen Dialog teil.

Im Frühjahr 2019 übernahm seine Frau Hanna die Leitung der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg.

Feingold verstarb am 19. September im 107. Lebensjahr, im Kreise seiner Familie in Salzburg.

Am 23. September 2019 wurde Feingold am Jüdischen Friedhof Salzburg bestattet.[1]

Auszeichnungen und Ehrungen

Zu den zahlreichen Ehrungen, die er im In- und Ausland erhielt, gehören die Verleihung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Salzburg (1988) und die Ernennung zum Hofrat (1991). Seit 1977 ist er in Pension.

Am 17. Jänner 2008 wurde er von Bürgermeister Heinz Schaden mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt Salzburg ausgezeichnet.

Seit 2013 ist nach ihm der Marko-M.-Feingold-Preis benannt, den das Land Salzburg und die Stadt Salzburg gemeinsam mit der Paris-Lodron-Universität Salzburg alle drei Jahre vergeben.#

- Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

- Bürgerbrief der Stadt Salzburg

- 1988:

- 1991: Berufstitel Hofrat

- 1993: Ehrenbecher des Landes Salzburg

- 1998: Goldenes Ehrenzeichen des Landes Salzburg

- 2003: Ring der Stadt Salzburg

- 2008: Ehrenbürger der Stadt Salzburg

- 2013, 1. Oktober: Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, überreicht durch Dr. Claudia Schmied, Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur.

- 2018, 20. Jänner: Toleranzpreis der Europäischen Akademie der Wissenschaften[2]

- 2019, 1. Februar: Bundesverdienstkreuz am Bande[3]

Ehrengrab und Straßenbenennung

Hofrat Feingold bekommt ein Ehrengrab der Stadt Salzburg, dessen Kosten die Stadt übernimmt. Dies beschlossen am 16. Juli 2020 der städtische Kulturausschuss und der Stadtsenat. Da sich die Richtlinien für Ehrengräber aber nur auf Grabstellen in öffentlichen Friedhöfen der Stadt Salzburg beziehen und der Jüdische Friedhof weder im Eigentum der Stadt noch ein öffentlicher Friedhof sei, werde vorgeschlagen, dass die Stadt die Kosten für die Errichtung des Grabes und einen einmaligen Kostenersatz leiste. In Summe sind das 10.000 Euro. Das Ehrengrab soll im September fertiggestellt sein.[4]

2020 entstand eine Debatte im Salzburger Gemeinderat über eine Straßenbenennung nach Feingold. Die Witwe Hanna Feingold wünschte sich zunächst die Umbenennung der Stelzhamerstraße, später dann der Churfürststraße. Bürgermeister Harald Preuner hatte sich jedoch für die Umbenennung des Makartstegs ausgesprochen in Hinblick auf die Tätigkeit Feingolds als Brückenbauer. In den Augen der Witwe wäre aber die Umbenennung des Makartstegs keine Ehrung für ihren Mann. Sie forderte stattdessen die Umbenennung der Churfürststraße.[5] Am 14. September 2020 beschloss der Stadtsenat mehrheitlich die Umbenennung des Makartstegs in Feingold-Steg.[6]

Nachruf in den Salzburger Nachrichten am 20. September 2019

Marko Feingold ist tot: Ein letzter Zeuge aus der Hölle

Er überlebte vier Konzentrationslager, war wichtiger Fluchthelfer und behielt bis zuletzt die Augen stets kritisch offen: Im Alter von 106 Jahren starb Marko Feingold, wie seine Witwe Hanna am Freitag mitteilte.

Marko Feingold sah seinem Gegner bis zuletzt ins Auge. Dafür ging er - schon über 100 Jahre alt - auch ins Gefängnis. Das war 2014. In seiner Tasche hatte er Fotos und ein Buch. Er kam als Besucher. Ihm gegenüber sitzt ein 21-Jähriger, der Hassparolen gesprayt und Stolpersteine beschmiert haben soll, ein Antisemit und Neo-Nazi soll der junge Mann sein.

In einem Brief hatte sich der Beschuldigte bei Feingold entschuldigt. "Ich wollte Ihnen ins Gesicht schauen: Ist das ein Trick der Rechtsanwälte? ,Spielst a Waserl, kriegst ein Jahr weniger?'", sagt Feingold beim Besuch und zeigt die Bilder der Beschmierungen. "Ihre gesammelten Werke", sagt Feingold. Und: "Das ist eine Sauerei gewesen." Der junge Mann nickt. Er redet wenig und sagt, das Gefängnis habe ihn "umgedreht".

Feingold scheute die Konfrontation mit Gegner nicht

Marko Feingold scheute seine Gegner nicht. Er trat ihnen entgegen. Und er meldete sich zu Wort, wenn er Unrecht witterte. Feingold war Österreichs ältester überlebende KZ-Insasse. So einer hat viel zu erzählen. Mit ihm starb eine Stimme, die leibhaftig aus der Hölle berichten konnte. Seine Überlebensgeschichte hat Feingold auch aufgeschrieben. Der Titel des Buches beschreibt, woher bis zuletzt die Kraft für klare Worte kam: "Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr weh".

Hilfe bei der Flucht über die Alpen

Geboren wurde er in Besztercebánya (dt. Neusohl) in der heutigen Slowakei. Damals 1913 war das Teil des k.&.k.-Reiches. Er wuchs in Wien auf, machte eine kaufmännische Lehre und war lange arbeitslos. Im März 1938 musste er Österreich verlassen, wurde im Mai 1939 in Prag von der Gestapo verhaftet. Danach überlebte er vier Konzentrationslager - Auschwitz, Neuengamme bei Hamburg, Dachau und Buchenwald, wo er am 11. April 1945 von den Amerikanern befreit worden war. Am 18. Mai 1945 konnten die ersten Österreicher von dort in die Heimat zurückkehren. "Bei der Demarkationslinie, an der Enns gab es Schwierigkeiten, so fuhren wir wieder westwärts", erinnerte er sich. Und so kam er nach Salzburg. "Einige Tage nach meiner Ankunft übernahm ich die Leitung der Küche für politisch Verfolgte, bald danach half ich jüdischen Displaced People bei der Flucht über die Alpen", schrieb Feingold einmal in einem kurzen Lebenslauf. Kurz und bündig und tatkräftig.

"Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr weh".

Solche Dinge klangen bei ihm stets normal. Sein Engagement gegen das Ungerechte und die unermüdliche Erinnerungsarbeit klangen so, als wäre der Einsatz für Menschen in Not das Selbstverständlichste. Die Selbstverständlichkeit, die ihn sein Überleben lehrte, mündete in Aufklärungsarbeit. Und aus seinem Überleben folgerte die Logik, das Leben auch in den Dienst anderer zu stellen. Diese Selbstverständlichkeit glich dem Atmen. Jeder Atemzug also eine Warnung vor der Wiederholung des Grausamen.

Niemals trieb ihn die Rache

Andere mögen eine Art überirdische Rache darin erkannt haben, dass Feingold seine Peiniger überlebt hat. Ihm war eine solche Sicht fremd. Er war da und konnte erzählen. Dieses Erzählen brachte ihn auch auf die Bühnen großer Theater. Er wirkte mit an der Zeitzeugenproduktion "Die letzten Zeugen" von Doron Rabinovici und Matthias Hartmann am Wiener Burgtheater, die auch zum Berliner Theatertreffen und ans Staatsschauspiel Dresden eingeladen wurde.

In Salzburg hatte er 1948 zusammen mit Eduard Goldmann, der auch im KZ Buchenwald war, das Modegeschäft "Wiener Moden" gegründet. Auch eine Art Notwehr: Niemand habe jüdische KZ'ler anstellen wollen, sagt er. Bis zur Pensionierung 1977 war Feingold, stets ein Sir auch in Kleidungsfragen, in dem Geschäft tätig. Zwei Jahre nach der Pensionierung wurde er Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Salzburg. Das war er zuvor schon in den Jahren 1946 und 1947. In diesen Jahren war er auch als Fluchthelfer tätig. Als Leiter der Organisation "Bricha" half er rund 100 000 Menschen zur Flucht nach Palästina, was einen bedeutenden Beitrag zur Gründung des Staats Israel darstellte.

Nach dem Krieg blieb der Antisemitismus

Innerhalb Österreichs erlebte er den Antisemitismus, der mit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht vorbei war. Etwa als ein Inserat in der SPÖ-Parteizeitung nicht gedruckt wurde, dann auch noch seine Parteimitgliedschaft ruhend gestellt wurde (als späte Wiedergutmachung wurde er Ehrenmitglied) und wie man ihn in Drohbriefen als "Saujud" bezeichnete. Verstummen ließ ihn so etwas nie. Und er legte sich durchaus auch mit Freunden an. Während er in der Rückschau auch Gegner verzeihen konnte, war sein Ton 2015 in Sachen Zuzug von Muslimen härter. Bei einer Veranstaltung in Salzburg warnte er vor den damals vielen Geflüchteten. Viele kämen aus Ländern, die offiziell lehren würden, dass man Juden umbringen soll. Mit dem Tod Feingolds kommt ein Geradliniger abhanden.

Es wird einer fehlen, der zuhören konnte

Es wird ein Mensch fehlen, der zuhören konnte, einer, der Sorgen und Fragen ernst nahm. Und fehlen wird er vor allem als Erzähler, als Augenzeuge des Schreckens, als einer, der sein Wissen um die Abgründe und Abscheulichkeiten des Lebens nicht aus Bücher lernen musste, sondern einer, der das alles furchtbar am eigenen Leib zu spüren bekommen hatte. "Mir hingen die Gedärme raus. Wenn ich mich setzen wollte, musste ich sie erst wieder hinschieben", erzählte er einmal in einem Interview. Er bekam Hautausschläge, blutende Wunden an den Beinen. Wenn man ihn etwa vor Schülerinnen und Schülern davon erzählen hörte, tat er es ruhig, bildhaft, und stets fesselnd - er tat es so, dass es eine Missachtung des großen Vermächtnisses des Lebens dieses Mannes wäre, würde man seine Erzählung je vergessen

Marko Feingold in seinem letzten Interview: "Heilig war ich nie"

Am 20. Juli 2019 erschien in den "Salzburger Nachrichten" ein ausführliches Interview mit Marko Feingold. Es sollte das letzte große Gespräch mit dem Ehrenbürger der Stadt Salzburg sein.

Er ist der älteste Holocaustüberlebende, hat vier Konzentrationslager überlebt und wird nicht müde, die Geschichte zu erzählen. Denn Geschichte könne sich wiederholen. Marko Feingold ist Ende Mai 106 Jahre alt geworden. Sein Amt als Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde hat im März seine Ehefrau Hanna übernommen - sie wurde von den Gremien gewählt. Zum Interview mit den SN bittet Feingold in sein Haus an den Esstisch. Er blickt an die Wand, die praktisch tapeziert ist mit Auszeichnungen und Urkunden: Ehrenbürgerschaft und Ring der Stadt Salzburg, Verdienstzeichen der Republik, Hofratstitel, Goldenes Ehrenzeichen des Landes, sogar eine Ehreneintrittskarte ins Paracelsusbad findet sich da.

SN: Dass Sie mit 106 Jahren noch zum Interview empfangen, ist eine Ehre.

Marko Feingold: Wissen Sie, ich habe einen Vorteil, den man auch als Nachteil bezeichnen kann. Ich habe ein wunderbares Gedächtnis. Ich war ein gefragter Redner, habe seit 1945 Schulklassen unterrichtet, Lehrer, alles Mögliche, kreuz und quer in Österreich, Bayern, Schweiz. Wobei ich gestehen muss, dass ich nie einen Zettel zur Hand genommen habe. Ich habe immer alles aus dem Stegreif erzählt. Ich habe alles, was der Wahrheit entspricht, was ich erlebt habe, weitergegeben.

SN: Verraten Sie uns Ihr Geheimnis? Wie wird man 106 Ich weiß es nicht.

Nach meiner Religion können nur sehr religiöse Leute so alt werden. Aber ich bin doch gar nicht so religiös. Ich halte mich nicht an vorgeschriebene Kost, es muss nicht koscher sein, es kann ein Schweinsbraten sein. Darum wundert mich eigentlich, dass ich dieses Alter erreicht habe, noch dazu mit einem ausgezeichneten Gedächtnis.

SN: Halten Sie immer noch Vorträge an Schulen?

Nein, heute nicht mehr. Ich habe oft drei bis vier Vorträge an einem Tag gehalten. Bis ich 100 war, habe ich meine Vorträge, die zwei Stunden gedauert haben, im Stehen gehalten. Mit 100 habe ich mich dann hingesetzt.

SN: Sind Sie eigentlich noch ÖAMTC-Mitglied?

Ja, das älteste, seit 1945. Ich habe ja auch noch ein Auto. Den Führerschein hab ich noch, aber Auto fahre ich nicht mehr.

SN: Sie saßen im Mai in der ersten Reihe bei der Angelobung von Stadtregierung und Gemeinderat. Gefällt Ihnen, was Sie in der Politik sehen?

Man hat mich eingeladen zur Angelobung. Nein, es gefällt mir nicht alles, was ich sehe. Es gibt vieles, was zu ändern wäre.

SN: Zum Beispiel?

Wenn einer einen warmen Sessel hat, will er ihn nicht mehr hergeben. Die Langeingesessenen würde ich in Urlaub schicken. Oder in Pension. Sie bekommen genügend Pension. Es hungert keiner. Die Amtszeit müsste man begrenzen. Außerdem sind viele Politiker heute gewöhnt, Nein zu sagen. Sie lassen nichts Neues mehr zu, und die Abgeordneten schlucken das. Weil man mit dem Finger droht, wenn du damit nicht einverstanden bist, dann bist du draußen. Viele Mitglieder von Parteien gehören schon wirklich in Pension.

SN: Sie sind ja selbst Ehrenmitglied der SPÖ, nicht?

Auch. Aber was bin ich nicht (deutet auf die Wand mit den Urkunde)? Ich habe sogar vom Roten Kreuz ein Verdienstkreuz bekommen. Aber als Jude darf ich kein Kreuz tragen (lacht). Aber macht nichts, zum Opernball gehen wir eh nicht mehr.

SN: Gehen Sie bei der Nationalratswahl am 29. September wählen?

Ja natürlich, das ist meine Pflicht. Ich habe immer gewählt.

Marko Feingold erzählt zwischendurch immer wieder aus seiner (Über-)Lebensgeschichte. "Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr weh", heißt sein Buch, das seine Frau hervorholt. Er würde es wieder so schreiben, sagt er. Er erzählt, wie er 1938 mit seinem Bruder in Wien von der Gestapo verhaftet worden ist. Wie sie in Zügen nach Auschwitz gebracht worden sind. Er erzählt von Erschießungen in Polen. Und dass er immer noch davon träume, wie Verwandte erschlagen worden seien. Wie Hunde seien sie im KZ behandelt worden. Schließlich die Befreiung am 11. April 1945. Nur Karl Renner habe die österreichischen Häftlinge nicht haben wollen. Etwas, das ihm Feingold bis heute nicht verziehen hat.

SN: Wie groß ist die jüdische Gemeinde in Salzburg heute?

1946 waren wir 600 Juden in Salzburg, heute sind wir im ganzen Bundesland vielleicht 70. Das ist ein Unglück. Es wollte niemand nach Salzburg. Salzburg war unbeliebt und ein Nazi-Nest.

SN: Beobachten Sie wachsenden Antisemitismus in der Gesellschaft?

Ja, das tue ich. Ich kann dagegen ankommen. Aber die Kinder kriegen das von den Eltern mit. Da fallen Worte über Antisemitismus, die anstandslos geschluckt werden. Trotz allem muss ich sagen, dass mir in Österreich vieles ermöglicht wurde. Aber es werden Juden doch oft Pfosten vor die Füße gelegt. Wir hatten 1998 einen Arzt, der hatte alle Diplome. Für den wollten wir eine Aufenthaltsgenehmigung erreichen. Die Stadt war uns sehr behilflich. Aber der stellvertretende Polizeidirektor meinte damals: Herr Feingold, wie viele Hundert Juden wollen S' denn noch nach Salzburg bringen? Es gibt in Salzburg keine Infrastruktur für Juden, keine koscheren Lebensmittelmärkte oder Restaurants. Man wollte das in Salzburg alles nicht.

SN: Israel hat Minister der FPÖ boykottiert. Wie beurteilen Sie das?

Ich bin dagegen, dass man das macht. Es sei denn, sie haben ein Argument. Aber man muss auch nachsichtig werden. Kleine Vergehen kann man nachsehen, große nicht. Ein bisschen kann man immer erreichen mit Toleranz. In gewissen Kreisen habe ich mir einen schlechten Namen gemacht, weil ich immer mit allen geredet habe. Auch mit Haider und Strache.

SN: Sehen Sie auch ein Problem im steigenden Nationalismus in Österreich?

Ja, wir haben immer wieder Schwierigkeiten mit dem Nationalsozialismus. Wenn Politiker aufgedeckt werden, die dann eh von den Kollegen zum Rücktritt gezwungen werden. Aber zu langsam geht das. Da müsste man radikaler werden. In der Politik gibt es heute noch zu viele gute Posten. Da tritt man nicht zurück.

SN: Und in Sachen Zuwanderung?

Die, die da sind, müssen wir integrieren. Ich glaube, das hat schon fast den Plafond erreicht. Es ist ein gewisses Level nun da. Erst wenn die Integration dieser Leute erledigt ist, dann sollte man wieder langsam weitere aufnehmen.

SN: Sie haben vier Konzentrationslager überlebt. Glaubt man da noch an das Gute im Menschen?

Ja, da denke ich an Robert Siewert. Ich war im KZ Buchenwald in der Fuhrkolonne. Aber ich wollte unbedingt zu den Maurern. Siewert hat das arrangiert. Er hat mir das Leben gerettet. Beim Buchenwald-Treffen später konnte ich mich dafür bedanken.

SN: Sie haben einmal gesagt, Sie müssten wohl 120 werden, um alles zu erzählen.

Natürlich würde es mich freuen, wenn ich 120 Jahre werden würde. Aber das hat bisher nur Moses erreicht. Und so heilig war ich nie.

SN: Gibt es etwas, das Sie noch nicht gesagt haben?

Alle meine Wünsche habe ich erfüllt bekommen. Mit meinem Lebensabschluss bin ich einverstanden. Ich wünsche mir eine jüdische Gesellschaft auch in Salzburg, nicht nur in Wien. Denn sie hat wirklich sehr viel Positives für die österreichische Gesellschaft geleistet und das wird sie wieder tun.

SN: Sie machen jedes Jahr den Anstoß bei der Integrations-Fußball-WM. Haben Sie das 2020 auch noch vor?

Ja, natürlich. Was macht man nicht alles für die Integration.

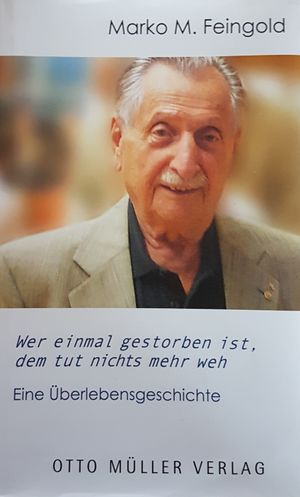

Werke

- Marko M. Feingold: Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts mehr weh. Eine Überlebensgeschichte. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Birgit Kirchmayr und Albert Lichtblau

- Marko M. Feingold (Hrsg.): Ein Ewiges Dennoch – 125 Jahre Juden in Salzburg, Böhlau verlag, Wien 1993

Bilder

Marko Feingold – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Marko Feingold – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI Marko Feingold – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons

Marko Feingold – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons

Weblinks

- Lebenslauf

- Israelitische Kultusgemeinde Salzburg

- Lebensgeschichtliche Interviews mit Marko Feingold zum Nachhören im Online-Archiv "Österreich am Wort" der Österreichischen Mediathek

- Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Marko Feingold"

Quellen

- Lebenslauf

- Israelitische Kultusgemeinde Salzburg

- SALZBURG24: Marko Feingold ist tot

- Salzburger Nachrichten vom 20. Juli 2019

Einzelnachweise

- ↑ Nachruf der Israelitischen Kultusgemeinde

- ↑ SN vom 18.01.2018 ("Er ist eine Säule gelebter Toleranz in Salzburg")

- ↑ SN vom 4. Februar 2019: Deutschland ehrte Marko Feingold

- ↑ SN vom 16. Juli 2020: Marko Feingold erhält Ehrengrab: Stadt Salzburg übernimmt die Kosten (Heidi Huber)

- ↑ SN vom 8. September 2020: Salzburger Makartsteg soll zum Marko-Feingold-Steg werden (Thomas Sendlhofer)

- ↑ www.sn.at, 14. September 2020

| Vorgänger |

Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg 1945–1946 1983–2019 |

Nachfolger N.N. |