Preberschießen

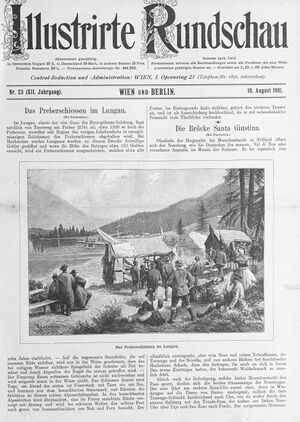

Das Preberschießen ist eine jährliche Veranstaltung am Prebersee im Lungau.

Allgemeines

Das weltweit wohl Einmalige am Preberschießen ist die Tatsache, dass hier nicht direkt auf Scheiben geschossen wird, sondern das 120 Meter vom Schützen entfernte Ziel über sein Spiegelbild im Wasser des Prebersees anvisiert wird. Die Oberfläche des Prebersees reflektiert wegen seines hohen physikalischen Gewichtes das Geschoss, das eine etwa drei Zentimeter tiefe Mulde in das Wasser drückt und als "Querschläger" oder "Geller" die Holzzielscheibe trifft.

Zum offiziellen Preberschießen ist, im Gegensatz zu den vereinsinternen Treffen, die zu besonderen Gelegenheiten wie Hochzeit oder runde Geburtstage für die Mitglieder veranstaltet werden, jeder Schütze willkommen. Der Grundsatz der Schützengesellschaft ist, jedem Interessierten die Möglichkeit zu geben, das Preberschießen mitzuerleben, aber es trotzdem nicht für den Fremdenverkehr zu missbrauchen.

Geschichte

Es wird vermutet, dass bei der üblichen Entenjagd am Prebersee ein Jäger auf sein Opfer anlegte, stattdessen aber das Wasser traf. Von dem Effekt des Querschlags der Kugel beeindruckt und neugierig gemacht, wurde aus dem anfänglichen Experimentieren das Preberschießen. Die erste bekannte Preberseescheibe stammt aus dem Jahre 1834 und ist heute im Heimatmuseum Tamsweg ausgestellt. Daraus lässt sich schließen, dass es seit dem Jahre 1834 das Preberschießen gibt.

Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs fanden 16 "Wasserscheibenschießen am Prebersee", wie sie Karl Zinnburg nennt, statt:[1]

| Nr. | Datum | Nr. | Datum | |

|---|---|---|---|---|

| 1. | 4. November 1834 | 9. | 28. und 29. Juli 1896 | |

| 2. | 7. Oktober 1845 | 10. | 11. und 12. August 1908 | |

| 3. | 14. und 15. Oktober 1868 | 11. | 27. bis 29. August 1912 | |

| 4. | 18. und 19. September 1870 | 12. | 31. Juli und 1. August 1921 | |

| 5. | 25. und 26. September 1876 | 13. | 6. und 7. August 1922 | |

| 6. | 15. und 16. September 1879 | 14. | 17. und 18. August 1930 | |

| 7. | 21. und 22. September 1885 | 15. | 2. September 1934 | |

| 8. | 28. und 29. Juli 1890 | 16. | 8. bis 10. Juli 1938 |

Bereits 1903 wurde in einer Dissertationsarbeit von Karl Ramsauer über den Rikoschettschuss (Prellschuss) und über die physikalischen Zusammenspiele geforscht und nachgedacht. Eine wichtige Rolle spielt vermutlich das hohe physikalische Gewicht des Moorsees. Früher wurde mit Feuerstutzen und Rundkugeln geschossen. Heute werden beim traditionellen Preberseeschießen KK-Standard- und Sportgewehre, jedoch ohne Lochschaft und Armstütze benutzt. Der Feuerstutzen darf aus Sicherheitsgründen nur mehr für das direkte Zielen auf die Standscheibe genutzt werden. Für das Schießen auf die Wasserscheibe werden heute KK-Bleigeschosse verwendet.

Besonders feierlich ging es beim 10. Preberschießen (11. und 12. August 1908) zu, das anlässlich des Jubiläums des 60. Regierungsjahres von Kaiser Franz Joseph I. abgehalten wurde. Bei diesem 10. Schießen erklang erstmals der "Prebermarsch", der von Wenzel Böhm komponiert wurde und seither gespielt wird.[1]

Für das 15. Preberschießen 1934 gab es große Vorbereitungsarbeiten, da es sich um das 100. Jubiläumsschießen und Fahnenweihschießen der Tamsweger Schützengesellschaft handelte. Dazu wurde die Straße von Tamsweg zum Prebersee verbessert, der Alpengasthof entstand, vier Wasser- und acht Standscheiben wurden aufgestellt. Doch dann machte schlechtes Wetter einen Strich durch die geplanten Festveranstaltung. Trotzdem herrschte "frohe Schützenstimmung".[1] Im Rahmen dieses 100. Jubiläumsschießens wurde das Ereignis durch die Licht und Tonbild AG Selenophon in Wien für die "Wochenschau" zum ersten Mal gefilmt. Nach den wenigen fotografischen Verewigungen bot sich mit dem Filmmaterial erstmals die Chance, den Geschoßeinschlag auf der Wasseroberfläche genauer zu erforschen.

1938 gab es beim 16. Preberschießen sogar ein Feuerwerk und eine großartige Seebeleuchtung. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Nach Ende des Krieges gab es bis 1972 (Stand der Quelle Zinnburg) in den Jahren 1954, 1959, 1962 und 1966 weitere große Preberschießen. Der beliebteste Ehrengast der Nachkriegsschießen war bis zu seinem Tod 1962 der Salzburger Weißbischof Dr. Johannes Filzer.[1]

"Walt Disney-Team 'schoß' am Prebersee" titelten die "Salzburger Nachrichten" in ihrer Ausgabe vom 21. August 1957 einen Artikel. Am 18. August war ein Filmteam des amerikanischen Walt-Disney-Filmstudio für Aufnahmen zum jährlichen Preberschießen gekommen. Mit ihm zahlreichen Besucher, die nicht nur das Schießen sehen, sondern auch bei den Filmaufnahmen dabei sein wollten. Am Nachmittag fuhr dann das Filmteam nach Tamsweg, um noch Aufnahmen vom "Samson" zu machen.[2] Aber nicht nur Filmaufnahmen machten die Amerikaner. Walt Disney spendete als ersten Preis für das Schießen eine Kleinkaliberbüchse.[1]

Bis 1972 wurde die Schussrichtung drei Mal verändert, wie Zinnburg schreibt. Bis 1868 blieb man bei der ersten gewählten Schussrichtung. Von 1890 bis 1921 bei der zweiten. Da diese Schussrichtung jedoch die Wirtsalm gefährdete, wurde ab 1921 die Schussrichtung abermals geändert.[1]

Die Preberschützen Tamsweg gehören keinem Dachverband an. Sie stehen finanziell auf eigenen Beinen und sind daher auf Unterstützung angewiesen oder müssen bei Bedarf das Preberschießen vermarkten. Eine großzügige Gönnerin des Preberschießens war Margit Gräfin Szápáry (* 1871 in Dresden, Königreich Sachsen; † 1943 in Ramingstein), die das Schützen- und Jagdwesen im Lungau sehr unterstützte. 2001 wurde das Preberschießen auf einer österreichischen Briefmarke verewigt. Die von der Wiener Künstlerin Maria Schulz gestaltete Marke erschien in der Reihe "Volksbrauchtum und volkskundliche Kostbarkeiten".

Anerkennung als immaterielles UNESCO-Kulturerbe muss warten

2024 bemühte sich der Schützenverein um Anerkennung des Preberschießens als immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Die zuständige Kommission hat jedoch den Antrag zurückgestellt. Der Grund dafür ist die Figur der Hexe. Sie spielt beim Preberschießen eine Rolle. Darin sie das UNESCO-Gremium eine "problematische Konnotation" (assoziative Bedeutung, Bedeutungsnuance, Nebenbedeutung[3] Beim Preberschießen gebe es die Bezeichnung des "Hexenblattls" für einen mittigen Treffer, also "ins Schwarze". Dafür erhält der Schütze einen Anstecker in Form einer Hexe. Die Schützengesellschaft wollte in ihrer nächsten Vorstandssitzung diskutieren, wie man weitermachen möchten. Für sie sei jedoch kaum vorstellbar, dass nach den vielen Jahren dieses Brauchs die Hexe entfernt werden könnte. Für den Brauchexperten Michael Greger wäre eine Abänderung nicht per se[4] ein Problem. Bräuche, so der Experte, seien nicht starr, sondern in ständiger Veränderung begriffen.[5]

Nun ist genau das passiert. Die historische Schützengesellschaft Tamsweg-Prebersee hatte 2025 einen entsprechenden Entschluss gefasst. Dieser wurde am Wochenende 30.-31. August bereits wirksam, an dem das diesjährige große Preberschießen auf dem Programm stand. Es gibt nun statt der Hexe das Preberblattl und eine Medaille. Ausschlaggebend für das Umdenken seien die Ergebnisse einer historischen Recherche gewesen. Die Schützengesellschaft hatte herausgefunden, dass die Hexe erst im Jahr 1990 eingeführt wurde und nicht, wie vorher angenommen, schon viel früher. Demzufolge habe sich der Vereinsvorstand leichter getan, eine Umstellung zu beschließen. Erneut eingereicht haben die Preberschützen ihren Antrag auf Aufnahme ins Unesco-Kulturerbe.[6]

Über das Schießen

Die Zielscheibe

Heute wird auf sechs Wasserscheiben und sechs Standscheiben stehend frei gezielt. Die Schussdistanz von ungefähr 120 m hat sich zu früher nicht verändert. Die Zielscheiben und deren Anzahl im Laufe der Zeit schon. Die erste bekannte Scheibe hatte einen Durchmesser von 80 cm, der in vier Kreisen mit je 9 cm, 18 cm, 27 cm und 36 cm Durchmesser eingeteilt ist. Aus Holz geschnitzte Lorbeeren umrahmen die Scheibe auf die der Preber und das Preberschießen dargestellt waren. Das Bild der ersten bekannten Preberseescheibe ist fast ein Protokoll des Ereignisses. Sie gibt Auskunft über die teilnehmenden Schützen, die namentlich in den seitlichen Lorbeeren aufgezählt werden. Ebenso wird die Jury, der Schützenschreiber und der Zieler, festgehalten. Die Inschrift dieser Scheibe aus 1834 lautet:[1]

"Zum Andenken an das merkwürdige Waßer-Scheiben-Schüßen, welches Herr Franz Anton Winkler, bürgerlicher Handelsmann in Tamsweg, den 4. Nov. wegen der seltenen schönen Jahres Zeit gegeben hat in Preber See."

Aber nicht nur die gute Stimmung und die Jahreszeit sind in der Scheibe verewigt. Anhand der Kugellöcher lässt sich konstruieren wie viele Schüsse an jenem Preberschießen gefeuert wurden (der damalige Zieler nummerierte 68 Schüsse), wie viele getroffen haben (42 Einschläge) und die sich daraus ergebenden 26 Fehlschüsse. Heute haben die Holzzielscheiben einen Durchmesser von 22,5 cm und sind von einem 90 cm x 100 cm großen Rahmen umgeben. Das Zentrum der Scheibe befindet sich 90 cm über dem Wasserspiegel. Mit einem Tiefschuss aus 150 cm versuchen bis zu 150 Schützen, die aus aller Welt anreisen, ihr Glück.

Das Zielen

Ungefähr 120 m beträgt die Entfernung des Schießstandes zu den Scheiben, die am Ufer des Sees so aufgestellt werden, dass auf das Spiegelbild im Wasser gezielt und geschossen werden kann. So einfach das klingt, es ist ein schwieriges und mit Glück behaftetes Unterfangen, ins Schwarze zu treffen. Die Schützen müssen die teils willkürliche Bewegung des Wassers berücksichtigen. Dazu suchen sie sich einen Zielpunkt in einem gewissen Abstand von der Originalscheibe oder der Uferlinie. Ein typischer Schießfehler unterläuft den Schützen leicht, durch das Umkehren des Zieles im Spiegelbild.

Die Treffer

Bei ruhigem Wetter stehen die Chancen für viele exakte Treffer gut. Es werden nur die "Blättchen" (Treffer) gewertet und so haben auch Ungeübte oft das Glück unter den Preisträgern zu sein. Im Gegensatz zu heute war das Werten der Treffer früher richtig spannend und unterhaltsam gewesen. Denn war der Schuss erst einmal abgefeuert, dann wurde ein so genannter "Zieler" verständigt, der dann meist kostümiert aus seiner Deckung sprang und den Einschlag auf der Scheibe suchte. War kein Treffer zu finden, dann zeigte der Zieler begleitet von lustigen Gebärden mit einem Zielerlöffel, auch Zielerrute genannt, den Fehlschuss an. Wurde aber getroffen, dann wurde mit der Zielerrute die Entfernung zum Zentrum vermessen. Je nach dem wie oft der Zielerlöffel dazwischen passte, machte der Zieler dann die gleiche Zahl Purzelbäume oder Luftsprünge. Lag der Schuss genau im Zentrum, ritt der Zieler auf einem Steckenpferd um die Scheibe herum, was oftmals mit einem Sprung in den See endete.

Auftretendes Problem in den 2020er-Jahren

Das Schießen funktioniert nur auf dem dunklen Moorsee, der wie ein Spiegel wirkt. Doch die schmalblättrige Wasserpest breitet sich immer stärker im Prebersee aus. Im Bereich der Bahnen musste die Wasserpflanze schon einmal händisch entfernt werden, damit sich die Zielscheiben spiegeln können. Der Prebersee sei bis zu sechs Meter tief. Außerdem befinde er sich im Naturschutzgebiet, was die Zufahrt zum Ufer und eine eventuelle mit Maschinen unterstützte Entfernung der Wasserpest erschwert.[7]

Literatur

- Klein, Franz: "Das Preber-Wasserscheiben-Schießen 1832 bis 1995. Tagebuch eines Oberschützenmeisters". St. Andrä im Lungau. Eigenverl. F. Klein, 2005

Quellen

- www.lungau.travel/index.cfm/DICEID/12/LGID/1/PGID/1177/Prebersee-Wasserscheiben-schiessen, Link war bei einer Kontrolle am 21. Dezember 2024 nicht mehr abrufbar

- Schützengesellschaft Tamsweg-Prebersee (Preberschützen)

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Zinnburg, Karl: "Salzburger Volksbräuche", Seite 282f

- ↑ www.sn.at, Archiv der "Salzburger Nachrichten", Ausgabe vom 21. August 1957, Seite 7

- ↑ siehe Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache

- ↑ "von selbst, aus sich heraus"

- ↑ "Salzburger Nachrichten", 4. Dezember 2024, Lokalteil

- ↑ www.sn.at, 29. August 2025

- ↑ www.sn.at, 17. Oktober 2025: Wasserpest könnte dem Preberschießen gefährlich werden - "Wir werden sie nicht mehr vollständig wegbringen"