Vom Salzburger Hoftheater zum Salzburger Stadttheater

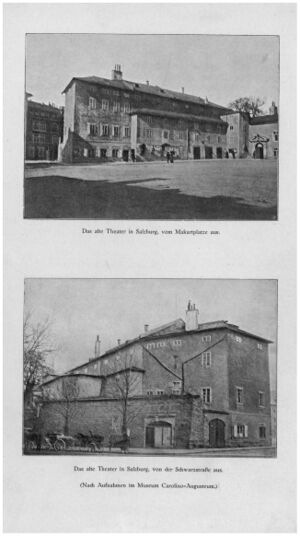

Vom Salzburger Hoftheater zum Salzburger Stadttheater erzählt die Geschichte der Theaterhäuser vor dem heutigen Salzburger Landestheater in der rechtsufrigen Altstadt in der Stadt Salzburg.

Geschichte

Vom Ballhaus zum fürsterzbischöflichen Hoftheater

Fürsterzbischof Paris Graf Lodron ließ an der Stelle des heutigen Theaters ein Ballhaus zum "Zwecke des Ballspiels" zur Belustigung der Hofgesellschaft errichten. So wie heute noch Tennis gespielt wird, erfreute man sich damals des Ballspieles und es wurde für diesen Zweck ein eigenes Ballhaus erbaut. Es stand im Ballmeistergarten an der Stadtmauer südwestlich des Mirabellgartens, war etwa 50 Schritte lang und etwa 20 Schritte breit (ca. 45 x 18 Meter), zwei Stockwerke mit Logen und darüber eine Galerie mit einem Fassungsvermögen von 700 Personen sowie ein drittes Stockwerk mit einem großen Raum ohne Zwischendecke bis zum Dachstuhl. Es wurde hier nicht nur Ball gespielt, sondern es fanden dort auch verschiedene Veranstaltungen, darunter Theateraufführungen, statt. Im 17. und im 18. Jahrhundert gastierten hier vielfach wandernde Schauspieltruppen für kürzere oder längere Zeit. Es wurden dort Komödien für den Hof, aber auch solche für die Bürgerschaft gespielt. z

Weil das Ballspielhaus zunehmend diesem neuen Zweck nicht mehr entsprach, drängte 1775 Fürsterzbischof Hieronymus Graf Colloredo darauf, es zu einem Theater umzubauen. Nach einigem Widerstreben der Bürgerschaft - es dankte sogar der Bürgermeister Ignatz Anton von Weiser ab - wurde es zum Hoftheater umgebaut.

Am 16. November 1775 eröffnete der aufklärte Fürsterzbischof Hieronymus Graf Colloredo am damals noch "Hannibalplatz" genannten Makartplatz das "Fürsterzbischöfliche Hoftheater", wobei "Die Gunst des Fürsten" von Christian Heinrich Schmidt aufgeführt wurde. Colloredo, der auch oberster Zensor des geistlichen Fürstentums war, vertrat ein Theater der Aufklärung, als öffentliche Erziehungsanstalt und geistvollen Zeitvertreib für die Bürger. So spielte man hier schon sehr früh Schillersche Dramen wie "Die Räuber" und "Fiesco" 1783/1784, "Kabale und Liebe" 1785 oder "Don Carlos" 1797.

Das Theater zur Zeit von Mozart

Das als ein typisches Logentheater seiner Zeit erbaute Theater erwies sich schon bald als zu klein und wurde bereits 1788/1789 umgebaut. Am fürsterzbischöflichen Hoftheater, das man an Theatertruppen und Theatergesellschaften verpachtete, arbeiteten schon damals berühmte Persönlichkeiten, beispielsweise Emanuel Schikaneder, der Librettist von Mozarts "Zauberflöte", als Prinzipal 1780/1781. Unter seiner Leitung wurden zur Aufheiterung des Publikums Tragödien immer mit Ballett kombiniert. Der größte Publikumserfolg dieser Jahre war "Agnes Bernauer" mit 60 Soldaten als Ritterdarsteller.

Die Familie Mozart hatte im Hause freien Eintritt. In den Jahren 1784 und 1785 wurde sieben oder acht Mal Mozarts "Entführung aus dem Serail" aufgeführt.

Ebenfalls als Prinzipal wirkte hier Franz Anton von Weber, der Vater Carl Maria von Webers, mit seiner Weberschen Operntruppe in den Jahren 1795 und 1796.

Das Theater im Kurfürsten- und Herzogtum

Nach der Säkularisation des Fürsterzbistums 1803 wurden unter dem Kurfürsten Ferdinand Erleichterungen für das Theater geschaffen, wie jährliche Subventionen, ein Zuschuss für das Orchester und ein Abonnement der Hofloge. Das Haus hieß ab jetzt "Kurfürstliches Theater". Freilich währte das Kurfürstentum Salzburg nur bis 1805.

1806 wurde von der Theater-Kommission mit Andre Schopf erstmals eine Art Regisseur ernannt, verantwortlich für die Besetzung, Einstellung und Entlassung von Schauspielern und Dekoration. Man gab Singspiele mit aktuellen Anspielungen, Pantomimen, Melodramen und Passionsspiele. Vertraglich war die Direktion zu einer Oper und drei Schauspielinszenierungen pro Monat verpflichtet.

Ein kurzes Gastspiel des österreichischen Kaiserhauses in Salzburg brachte 1808 dem Haus den Namen "k. k. Nationaltheater". Doch schon 1809 kam Salzburg unter französische Verwaltung und 1810 wurde es ein Teil des Königreichs Bayern. Die Theater von Salzburg und Innsbruck wurden unter eine Direktion gestellt und mit 2.000 Gulden subventioniert. Das jetzt bayerische Salzburger "Königliche National-Theater" musste jedoch zugunsten des abgewirtschafteten Innsbrucker Hauses verzichten.

1816 kam Salzburg endgültig zu Österreich und wurde eine vergessene Provinzstadt, Linz unterstellt. Sämtliche Subventionen für das Theater wurden eingestellt.

In einem Dokument vor 1860 wird es als "k.k. Theater in Salzburg" bezeichnet.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirkten der Volksschauspieler Alexander Girardi, der in Salzburg in der Theatersaison 1870/1871 sein erstes Engagement fand, Katharina Schratt, die von 1879 bis 1887 in verschiedenen Rollen zu sehen war, und der Komponist Hugo Wolf als Kapellmeister 1881/1882.

Die 1863 eingeführte Gasbeleuchtung wurde 1887 durch eine elektrische ersetzt – das erste Salzburger Elektrizitätswerk stand ja nur ein paar Meter weiter am Makartplatz, dem heutigen Hannibal Stöckl und Hotel Bristol.

Mit Kaufvertrag vom 9. April und 24. Mai 1892 wurde das alte Theater zum Kaufpreis von 3.400 Gulden und der Übernahme von restlichen Sparkassenschulden von 3.400 Gulden, somit zum Gesamt-Kaufpreis von 6.400 Gulden, an die Stadtgemeinde Salzburg verkauft, mit der Auflage und Verpflichtung, dafür ein neues Theatergebäude zu errichten. Noch im selben Jahr wurde das alte Theater wegen Baufälligkeit und veralteter technischer Ausstattung abgerissen.

Das Stadttheater

Die Stadtgemeinde ließ an gleicher Stelle für 650.000 Kronen das Theater im historistischen Stil nach Plänen des Architekten Fellner und unter Mitwirkung des Bildhauers Edmund Hellmer neu erbauen. Es wurde am 1. Oktober 1893 als neues Stadttheater von Kaiser Franz Joseph I. eröffnet. Die Eröffnungsvorstellung am selben Tage bot die "Titus"-Ouverture von W. A. Mozart und "Der Talisman" von Ludwig Fulda unter Mitwirkung von Max Reinhardt.[1] Das Stadttheater fasste mit den Stehplätzen insgesamt 1 001 Personen.

Am Beginn des Ersten Weltkriegs wurde das Theater vorerst für drei Monate gesperrt; danach wurde die ganze Kriegszeit zu "Friedensgagen" − eine Einzelerscheinung auf allen deutschen Bühnen − durchgespielt. 1920 trat Direktor Paul Blasel von der Direktion zurück, weil er die Einführung der Oper als ständiges Ensemble neben Schauspiel und Operette als eine für das hiesige Theater schwere Belastung ansah. Die Verhältnisse gaben ihm Recht, als das Stadttheater trotz gutem Besuch nach zwei Jahren finanziell zusammenbrach. 1922 schloss sich das Personal unter Direktor Blasel neu zusammen, und fortan wurde auf Teilung gespielt. Danach haben wir es mit einem sozialisierten Betriebe zu tun. Das darstellende Personal, das technische Personal und das Orchester bildeten eine Gesellschaft nach Bürgerlichem Recht.

Am 8. März 1920 gab es die Erstaufführung von Franz Léhars "Wo die Lerche singt".

Das Haus erfüllte seine Zwecke, bis es 1938, in dem es, sowohl was seine äußere Gestalt wie auch ganz besonders was sein Inneres und hier wieder insbesondere die technischen Einrichtungen betrifft, umgebaut wurde. In dieser Gestalt wurde im April 1940 "Salzburger Landestheater" umbenannt.

Künstler

Berühmte Künstler begannen ihre Karriere an diesem Haus: Max Reinhardt 1893/1894, Robert Stolz 1902/1903 und Nico Dostal 1921 bis 1924.

Nicht minder prominent sind die Künstler, die ab 1893 und im 20. Jahrhundert hier wirkten und die anfangs durch einen so genannten "Korsarenbrief" zu einem umfangreichen "eisernen Repertoire" und dem Aufkommen für ihre Garderobe verpflichtet waren. Außer dem erwähnten Max Reinhardt waren es unter vielen anderen

- Albert Bassermann, Alexander Moissi, Anna Bahr-Mildenburg, Asta Nielsen, Alma Seidler, Hansi Niese, Richard Tauber, Rosa Albach-Retty, Adele Sandrock, Erich Ponto, Max Mell, Hans Moser, Carl Zuckmayer, Karl Böhm, Maria Cebotari, Susi Nicoletti, Josef Meinrad, Hellmuth Matiasek (der auch Intendant war und später die hier engagierte Cornelia Froboess heiratete), Kurt Weinzierl, Karl Merkatz, Raoul Aslan, Hugo Lindinger, Werner Schneyder, Walter Giller, Franz Muxeneder, Boris Rubaschkin, Heinz Rohn, Klaus Maria Brandauer, Margot Werner als Balletteuse, Günther Schneider-Siemssen, Maria Tiboldi, Hermann Leopoldi, Tilla Durieux, Max Pallenberg, Fritz Muliar, Johannes Heesters, Heinz Hilpert, Karl Schönböck, Marika Rökk, Lola Müthel, Annie Rosar, Sieghardt Rupp, Helge Roswaenge, Otto Schenk, Magda Schneider, Leo Slezak, Giuseppe Taddei, Bruno Walter, Hans Thimig oder Werner Friedl.

Literatur

- Das Buch der Stadt Salzburg: Das Stadttheater (Nationalrat Josef Franz Witternigg), 1932, Seiten 109 f

- Hochstraate, Lutz (Hrsg): "100 Jahre Haus am Makartplatz" – Salzburger Landestheater, 1993, Verlag Alfred Winter, ISBN 3-85380-060-2, Redaktion Dr. Christian Fuchs, zur Baugeschichte des Landestheaters und über 100 Jahre Theatergeschichte und -‑leben, erzählt anhand der bedeutender Persönlichkeiten, Schauspieler, Sänger, Tänzer und Produktionen. Portrait von Lutz Hochstraate

Weblinks

- historischer Kartenausschnitt um 1930, auf dem "Stadttheater" steht

- "Salzburger Tagblatt", Ausgabe vom 31. Dezember 1946, Seiten 8 f: "Aus der Vergangenheit unseres Theaters" (ANNO)

- www.ubs.sbg.ac.at: "Salzburg", Kupferstich, Matthäus Merian, aus Topographia Bavariae, Kupferstich, 1644, Universitätsbibliothek Salzburg, Grafiksammlung, G 1185 II

Quellen

- Das Buch der Stadt Salzburg: Das Stadttheater (Nationalrat Josef Franz Witternigg), 1932, Seite 109 f

- books.google.at, Lorenz Hübner, 1794, Seite 129

- ANNO, "Das Salzbburger Hoftheater 1775–1805" in Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Hauptteil Seite 285ff, 1910

- Quelle ist der Originalartikel, der ursprünglich von einem nun anonymen Benutzer als erster Bearbeiter erstellt wurde. Näheres siehe → hier.

Einzelnachweis

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", Ausgabe vom 16. September 1893, Seite 2