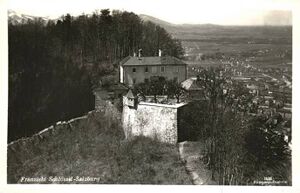

Franziski-Schlössl

Das Franziski-Schlössl befindet sich am nordöstlichen Rand des Grünraumes der Altstadt der Stadt Salzburg auf dem Kapuzinerberg auf 630 m ü. A. und liegt östlich unweit des höchsten Punktes des Berges (640 m ü. A.).

Geschichte

Zusammenfassende Geschichte

Das Franziski-Schlössl (Franziskischlössl, selten auch Kapuziner-Schlössl), ein festes Bollwerk, wurde 1629 unter Fürsterzbischof Paris Graf Lodron nach Plänen von Dombaumeister Santino Solari als Verteidigungsanlage, genauer als Teil der äußeren Stadtbefestigung, errichtet.

Unter einem Schloss wird im Mittelalter und der frühen Neuzeit allgemein noch ein Wehrbau verstanden. Das Schloss ist für Feinde fest "verschlossen". Der Wehrbau sicherte sowohl die Höhenbefestigungen auf dem Kapuzinerberg als auch die heute verfallene Wehrmauer des Fürberges und die Talsperre zwischen Fürberg und Kühberg. In späteren Jahrzehnten diente es auch als Jagdschloss. Fürsterzbischof Max Gandolf von Kuenburg schätzte das Franziski-Schlössl für diesen Zweck besonders.

Nach der Säkularisation Salzburgs (1803) wurde das Schlössl nur noch von einigen alten Soldaten bewohnt, die die Aufsicht über den Berg hatten. Ein solcher Invalide erhielt 1849 die Erlaubnis, Getränke auszuschenken, die einer Wirtsgerechtsame gleichkam.

1870 ging das Franziski-Schlössl in das Eigentum der Stadtgemeinde Salzburg über.[1]

Das Schlösschen im Dreißigjährigen Krieg

Über dem Schlossportal finden sich auf einer rosafarbenen Marmortafel untern einem Relief des stigmatisierten im Gebet knienden Hl. Franziskus und dem Wappen des Fürsterzbischofs folgende Worte:

COELO PROPITIO PARIS COMES LODRONIUS ARCHIEP(ISCOP)US SALISBURGENSIS UT SATIS PROCULO A MOENIBUS REPULSO DISCRIMINE, CIVES SUOS PACE TEGERET AETERNIORE CASTELLUM HOC, QUA URBI, QUA TOTI VICINIAE CUSTODEL(L)AM EREXIT D(OMINE) FRANCISCO, MAGNO COELITI SACRUM ANNO DOMINICO MDCXXIX

Übersetzung: Der gnädige Himmel gewährte, dass Paris Graf Lodron, Erzbischof zu Salzburg dieses Schloss als Schutz für die Stadt und die ganze Umgebung erbaute, damit er seinen Bürgern den ewigen Frieden erhalte (genauer dem "mehr als ewigen", also dem ewigeren Frieden), weil durch die umgebende Mauer die Gefahr genügend fern gehalten werden kann, zu Ehren des Heiligen Franziskus und als Opfer für den großen Himmel im Jahr des Herrn 1629.

Als starke Befestigung sicherte dieses Schloss am Ostrand des Kapuzinerbergplateaus gemeinsam mit der Kapuzinerberg-Wehrmauer also nicht nur den Kapuzinerberg vor feindlichen Angriffen, sondern gemeinsam mit Schloss Neuhaus auch die Talenge von Gnigl, weshalb Paris Lodron von Schloss Fürberg ja auch eine - heute verfallene - Wehrmauer vom Franziski-Schlössl über den Fürberg und seine Felsen zur Talenge von Gnigl errichten ließ.

Der Zugang zum kleinen Kastell mit seinen - samt Keller - vier Stockwerken erfolgt von Westen über einen kleinen Wehrgraben, wo einst eine Zugbrücke vorhanden war. Gedeckt ist der Bau mit seinen beiden schrägen Seitenflügeln heute mit einem doppelt gewinkeltes Walmdach. Zu Zeiten Paris Lodrons war das Wehrgebäude aber durch ein - damals zeittypisches - niedriges Grabendach (mit Ziegeldeckung) geschützt, das vor feindlichen Beschuss mit Geschützen und mit Brandgeschoßen deutlich mehr Sicherheit bot.

Den Eingang sicherten aber auch die beiden im Grundriss trapezförmig nach Westen vorkragenden seitlichen Schlossteile. Sie wieder besitzen ganz im Westen im Obergeschoß auskragende wehrhafte Erker. Beiderseits der Eingangshalle, die sich erhöht im ersten Stock befindet, lagen einst die Zimmer der Schlosshüter. Das darunter liegende Erdgeschoß, aus mächtigen Kalksteinquadern gefertigt, besitzt Gewölbedecken und bis heute allseitig Schießscharten (es sind gestufte Schlüssel- und Schaufel-Scharten). Die Räume dienen heute als Ausschank- und zeitweise auch für Ausstellungen. Unter dem Ausstellungsraum befindet sich - für den Uneingeweihten kaum sichtbar - Keller, die zwei wehrhafte Schießscharten nach Norden besitzen. Keller samt Schießlöchern sind dabei zur Gänze aus dem anstehenden Kalkfels herausgehauen. Nach Osten hin führt bis heute eine "einhüftige" Freitreppe aus Konglomerat mit einem originalen schmiedeeisernen Geländer aus dem Jahr 1630 zur oberen Geschützbastei.

Die Bastei mit ihren Gaffen

Diese Bastei wurde eine hohe und starke Bastei gesichert, die auch als Fortsetzung der hier besonders starken Stadtmauern des Fürberges und des Kapuzinerberg-Plateaus betrachtet werden kann. Sie ist an der Basis heute eingeschüttet und besaß früher einen vorgelagerten Wehrgraben, an den außen nach eine zeittypische Vorbefestigung mit einem schützenden Erdwall anschloss. Nach Südposten, nach Osten zum Grad des Fürberges und nach Nordosten nach Schallmoos besaß die Bastei ursprünglich drei auskragende Aussichtstürmchen die früher allgemein Auslug oder Gaffen hießen (gaffen = schauen, ausschauen). Diese drei Türmchen mit Spitzdach waren ursprünglich zum Schutz vor Brandwaffen mit Ziegeln gedeckt. Nicht erhalten ist dabei die mittlere Gaffe dieser Geschützbastei, die Mitte des 19. Jahrhunderts verloren ging. Diese Gaffen bzw. Aussichtstürmchen werden wenig richtig manchmal auch Wachtürme genannt.

Die Zisterne

Die alte große Zisterne auf der Bastei, ebenfalls mühevoll aus dem Fels herausgearbeitet, besitzt eine stattliche Größe von etwa 130 m³ Speicherraum. Sie ist zwar erhalten, nicht aber das zugehörige Kettenwerk und der steinerne Brunnenrand, der sich schräg unter dem Stiegenabgang zur Geschützbastei befand. Sie ist abgedeckt und nicht mehr erkennbar. Solche sehr großen Zisternen waren im Belagerungsfall für die Mannschaft, für die Pferde und das Vieh vielfach überlebenswichtig.

Das Stallgebäude

Südlich angebaut findet sich hier mit auffälligem trapezförmigen Grundriss das einstige Stallgebäude. Auch dieses Gebäude besitzt bis heute nach Süden hin wehrhafte gestufte Schießscharten. Das hölzerne Tor im Erdgeschoß wurde an dieser Stelle erst deutlich später hinzugefügt.

Die Wehranlagen im nächsten Umfeld des Franziskischlössls

Das einstige Wachhaus und untergeordnete hölzerne Bauten neben dem Franziski-Schlössl sind nicht erhalten. Im Süden und im Osten des Schlosses wurde dasselbe in jeweils etwa 80 m Entfernung durch zwei kleine aber starke zweistöckige Bollwerke zusätzlich gesichert. Von diesen beiden Bollwerken ist allerdings nur jenes im Süden weitgehend erhalten. Zwischen dem Schloss und dem südlichen Bollwerk wurde einst ein doppelter Zwinger aus Schutz für ein Ausfalltor eine doppelte Wehrmauer, also ein Zwinger errichtet. Von dieser äußeren Mauer sind ebenfalls nur kleine Reste erhalten.

Das Franziski-Schlössl nach dem Dreißigjährigen Krieg

Das Jagdschlösschen

Von Fürsterzbischof Max Gandolf Kuenburg wurde das wehrhafte Schloss zu einem Jagdschloss ausgebaut. Es erhielt nun anstelle der durchgehenden schmalen Schießscharten im Obergeschoß große Fenster. Im zweiten Stock befand sich jetzt eine fürsterzbischöfliche Wohnung mit schönen Holzdecken, mit einem größeren Raum im Süden sowie drei kleineren Zimmern, die vor allem den jagdlichen Vergnügungsaufenthalten späterer Fürsterzbischöfe, vor allem von Max Gandolf Kuenburg selbst dienten. Nach der Errichtung der Wehrmauer um das Kapuzinerbergplateau diente der umfriedete Wald mit seinen gut 30 ha ja auch als Jagdgehege für das fürstliche Jagdwild. Gegen Nordosten befand sich - wohl erst jetzt erreichtet - die Hauskapelle des Erzbischofs mit einem kleinen Hausaltar im nordöstlich auskragenden Erker des Oberstockes, die Kapelle war dem Heiligen Franziskus geweiht. Nach Pillwein befand sich einst in der Kapelle als Altarbild ein Bildnis des heiligen Franziskus, das von Johann Georg Gryesser nach F. K. Palko gemalt war.

Das Schlössl im frühen 19. Jahrhundert

Die Bedeutung des Franziski-Schlössls nach dem Ende des Fürsterzbistums war lange Zeit eher bescheiden. Nach 1816 wurde das Schlösschen verpachtet, und ein Ausschank bewilligt, wo es Bier, Branntwein und Wurst zu kaufen gab. Nach Ausschreitungen musste 1825 der Zutritt zum Berg zeitweise begrenzt und das Schankrecht eingeschränkt werden, das bald gar nicht mehr ausgeübt wurde. 1848 war das Franziski-Schlössl nur von einem alten Soldaten bewohnt. Ein Jahr später bekam dieser Soldat aber wieder das Recht zum Ausschank.

Die geplanten Aussichtstürme

Nach 1890 wurde nicht nur auf dem Mönchsberg (z.B. mit dem Wasserturm) sondern auch auf dem Kapuzinerberg verschiedene Aussichtstürme geplant. 1893 beschloss der Salzburger Verschönerungsverein "die Leistung eines Beitrages von 200 Gulden für eine von der Stadtgemeinde auf dem Vorplatze zum Franziskischlösschen am Kapuzinerberge aufzustellende Aussichtspyramide".

Allerdings lehnte der Gemeinderat das Projekt aus verschiedenen Gründen ab. Ein Jahr später sollte auf der flachen Anhöhe oberhalb des Franziski-Schlössls, ein im Grundriss dreieckiger hölzerner Aussichtsturm errichtet werden, dessen untere Plattform zehn Meter und dessen obere Aussichtsplattform 30 Meter hoch werden sollte. Aber auch dieses Projekt wurde aber vom Salzburger Gemeinderat letztendlich abgelehnt. Ebenso verworfen wurde das darauf folgende Ansinnen auf dem Dach des Franziski-Schlössls selbst eine Aussichtsplattform zu errichten und im Jahr 1901 außerdem das Vorhaben mit rein privaten Mitteln eine Aussichtsplattform zu bauen, weil keine Einigung über den genauen Umfang der dauernde Nutzung des dortigen stadteigenen Grundstückteiles erzielt werden konnte.

Die Bedeutung des Franziski-Schlössls für die Naherholung

Im Jahr 1872 hatte die Stadtgemeinde Salzburg den gesamten Grünraum des Kapuzinerberg (abseits des großen Besitzes um Schloss Fürberg und um Paschingerschlössl sowie Kapuzinerkloster) und damit auch das Franziski-Schlössl angekauft. Der Grünraum mit seinem Wald und einen eingestreuten verschwiegenen Wiesenflächen sollten nun verstärkt der Naherholung dienen. Der Besuch des Berges war damals übrigens jahrzehntelang gebührenpflichtig, es wurde eine Art "Wegemaut" eingehoben. Dafür wurde der alte Hauptweg zum Franziski-Schlössl (einst Kapuzinerberg-Mittelweg, heute Stefan-Zweig-Weg) damals saniert, der uralte Südweg an der Spaur-Villa vorbei auf den Berg und der Nordweg in der Nähe der Felsens des Berges wurden ebenfalls ausgebessert und an steileren Strecken mit Stufen versehen. Auch wurde vom östlichen Ausläufer des Fürberges über die Resten der dortigen Wehranlagen ein neuer Weg zum Franziski-Schlössl angelegt, der heute als Doblerweg bekannt ist. Benannt ist dieser nach einem dort an der Fürbergstraße ansässigen Fleischermeister. Der damals vom Rockhouse auf den Berg führende steile Pfad mit dem Namen "Mitterweg" ist heute aber längst wieder aufgelassen und in keiner Weise mehr begehbar. Leider wurde auch der alte Weg vom Großen Kavalier über den Kapuzinerberg-Nordhang zum Doblerweg mittlerweile gesperrt.

Der erste Abschnitt des Basteiweges an der Südseite des Berges zum Franziski-Schlössl wurde vom Stadtverein nach 1929 anstelle des alten verfallenen Soldatenweges wieder errichtet. Aber schon 1863 berichtete der Verschönerungsverein, dass er drei zusätzliche Aussichtswarten am Berg freischneiden hatte lassen, nämlich die "Bayrische Aussicht" im Norden, die "Obere Stadtaussicht" nächst dem Franziski-Schlössl und die Aussicht vom "Gnigler Kavalier" in Richtung Gnigl und Kühberg.

Ziel dieser Naherholungswege war dabei stets das Franziski-Schlössl.

Vor dem Franziski-Schlössl besteht bis heute einer von mehreren wichtigen Aussichtsorten auf dem Kapuzinerberg mit Blick auf Schallmoos und über das nördliche Salzburger Becken in den Flachgau und den bayrischen Rupertiwinkel.

Der große parkartige Wiesenraum südlich des Schlosses mit seiner weiten Aussicht nach Süden und andere eingestreute, landschaftlich einst bereichernde Wiesenflächen sind heute nicht mehr erhalten.

Gastronomie im Franziski-Schlössl

Seit 1849 besteht dort, von wenigen Kriegsjahren unterbrochen, hier ein ständiger Gasthaus-Betrieb. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Schloss grundlegend renoviert, dann wieder 1976–1977 und zuletzt sehr aufwändig in den Jahren 1996 bis 1998. Nach 2011 betrieben etliche Jahre lang Anton Gruber und Wolfgang Steinmetz das Franziski-Schlössl.

Franz Schadhauser aus Fridolfing in Bayern war von etwa 1850 bis 1859 Pächter gewesen. Er starb im Alter von 25 ½ Jahren im Oktober 1859 an Typhus.[2] Um 1862 war Nikolaus Oberndorfer Wirt.[3]

Von 1876 bis 1906 war Johann Eder[4][5] der Restaurateur: ... auf den aussichtsreichen Terrassen angenehme Ruhe, die uns der wackere Restaurateur Herr Eder mit gutem Imbiss und frischem Trunk trefflich zu würzen versteht.[6][7] Ihm zur Seite stand seine Frau Karoline († Februar 1895).[8] Als Restaurateur folgten Anna und Anton Weitzbauer.[9][10] 1911 übernahm Karl Gadermayer als Pächter die Restauration im Franziski-Schlössl.[11] [12]. 1912 traf sich montags hier der Österreichischer Touristenklub, Sektion Salzburg.[13]

1915 übernahm Käthe Hraby die Restauration im Franziski-Schlössl.[14][15][16] 1917 wurde auch Emanuel Hraby, Gürtler und Gemeinderat als Kapuzinerschlösslwirt genannt, als er den Gasthof zum Tiger in der Linzer Gasse erwarb. 1920 übernahmen Jakob und Therese Erlinger die Restauration im Franziski-Schlössl. Nach dem Tod von Therese am 21. Februar 1928 führte Jakob Erlinger die Gastwirtschaft bis 1938 alleine und dann zusammen mit seiner zweiten Frau bis mindestens 1946.[17][18][19]

Juli 2024: Franziskischlössl öffnet als The Castle neu

2023 suchte die Stadtgemeinde Salzburg zum wiederholten Mal einen neuen Pächter für das Lokal im Ausmaß von 602 m² für Gastronomiezwecke. Im Hof des Schlosses gibt es einen Gastgarten mit Panoramablick. Die verlangte Kaution beträgt sechs Bruttomieten, die Umsatzpacht mindestens € 2.200,-- netto pro Monat; Betriebskosten betrugen 2023 rund € 940,-- netto monatlich.[20]

Das seit über zwei Jahren leerstehende Restaurant, das bei Ausflüglern und Wanderern sehr beliebt war, bekam 2023 mit dem Grazer Galeristen Rudolf Budja einen neuen Pächter. In einem Gespräch am 6. Dezember 2023 mit den "Salzburger Nachrichten" erzählt Budja, dass von einen Freund auf das Franziski-Schlössl aufmerksam gemacht wurde. Im Oktober 2023 hatte dann Budja das Schlössl als Pächter übernommen. Es soll wieder eine öffentlich zugängliche Gastronomie bekommen, in der "vom Wanderer bis zum Staatsbesuch" alle willkommen seien. Budja möchte auch ein Kulturzentrum für Kunst und Musik einrichten. Eine Überlegung sei, die Meisterklasse der Wiener Philharmoniker auf den Kapuzinerberg hinauf zu holen. Räume möchte Budja zudem als Ateliers für Künstler bereitstellen, die sich als Artists in Residence einmieten können. Auch an Übernachtungsgäste will er Zimmer vermieten. Mit einem bereits angekauften Allradbus sollen Gäste vom Salzburger Flughafen abgeholt und zum Schlössl gebracht werden. Budja sieht sich auch als Partner der Stadt für Veranstaltungen, beispielsweise hin und wieder klassische Konzerte oder Events für junge Leute.[21]

Im Herbst 2023 begann der Galerist das denkmalgeschützte Gebäude adaptieren zu lassen und richtete vier Suiten ein, die er vermieten möchte. Zwei waren mit 1. April 2024 bereit zur Vermietung. In einem Gespräch mit Margit Skias in der "Salzburger Wirtschaft"[22] gab Budja als Richtwert der Monatsmiete € 30.000,-- inkl Verpflegung an. In einer der Suiten erwarten zahlungskräftige Kunden - die Nacht kostet 1.200 Euro - nicht nur ein Himmelbett, sondern auch originale Le-Corbusier[23]-Sessel und eine frisch mit schwarzem Ponyfell überzogene Le-Corbusier-Liege aus dem Jahr 1920. Als Couchtisch fungiert eine alte Louis-Vuitton-Box, die einst als Gewehrkiste gedient haben dürfte. Diese Suite verfügt sogar über eine Privatsauna, die anderen haben frei stehende Badewannen.[24]

Für Ausflugsgäste wurden im Außenbereich der Weinstube neu gestaltet, in dem seit der Osterwoche 2024 (24. bis 31. März) bei schönem Wetter von Mittwoch bis Sonntag (11 bis 18 Uhr) kleine Gerichte serviert werden. Das Restaurant mit gehobener österreichischer Küche aus regionalen Zutaten wurde im Juli 2024 eröffnen (Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr). Geleitet wird es vom Gastronomen Wolfgang Karner.[22] Küchenchef wird Marco Morandini. Der Koch hat u. a. im ehemaligen Carpe Diem an der Getreidegasse gearbeitet, zuletzt hat er an der Fachhochschule Salzburg das Masterstudium Holztechnologie und Holzwirtschaft absolviert. Sein Bruder Fabio ist seit sieben Jahren Mitarbeiter der Galerie und wird sich um die Veranstaltungen im Schlössl kümmern.[25] An einem großen Eichentisch mit Blick in die Küche und auf einen Dry-Ager-Schrank lädt er künftig zum Chef's Table. Eine Speisekarte wird es nicht geben.[24]

Am Samstag, den 6. Juli 2024 ab 15 Uhr, stellte Budja sein The Castle bei einem "Tag der offenen Tür" Interessierten vor.[24]

Bilder

Franziski-Schlössl – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Franziski-Schlössl – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Weblinks

- bergfex.at/MTB-Tour

- Lage auf dem digitalen Stadtplan von Salzburg

- www.sn.at, 3. August 2025: "Wirbel um laute Partys im Franziskischlössl am Kapuzinerberg in Salzburg"

Quellen

- Medicus, Reinhard: "Salzburgs Stadtberge und Stadtgärten im Wandel der Zeit", Verlag Anton Pustet, Salzburg, 2021

- Medicus, Reinhard: Die Wehrbauten am Kapuzinerberg. Teil I und Teil II Zeitschrift Bastei 2008/1 und 2008/2

- "Kapuzinerkloster am Kapuzinerberg", Verlag St. Peter, Erzabtei St. Peter, Salzburg, 2., überarbeitete Auflage 2001

- Tietze, Hans: Österreichische Kunsttopographie Band XIII, Die profanen Denkmale der Stadt Salzburg, herausgegeben vom kunsthistorischen Institute der k.k. Zentral-Kommission für Denkmalpflege, 1914, im Internet als pdf

Einzelnachweise

- ↑ →Kapuzinerberg, Geschichte

- ↑ ANNO, "Salzburger Zeitung", 5. Oktober 1859

- ↑ ANNO, Salzburger Zeitung, 22. November 1862

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", 14. Dezember 1901

- ↑ Sein Sohn Hugo Eder war Oberlehrer und Schulleiter der Volksschule Bischofshofen.

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", 17. August 1899

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", 24. März 1906

- ↑ ANNO, Salzburger Volksblatt, 14. Februar 1895

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", 29. Jänner 1910

- ↑ ANNO, "Salzburger Chronik", 22. Juni 1910

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", 6. November 1910

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", 6. Jänner 1911

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", 3. Juni 1912

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", 11. März 1915

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", 1. April 1915]

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", 3. April 1915

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", 31. August 1920

- ↑ ANNO, "Salzburger Chronik", 22. Februar 1928

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", 16. April 1938

- ↑ www.stadt-salzburg.at, abgefragt am 30. Juni 2023

- ↑ www.sn.at, "Galerist übernimmt das Franziskischlössl am Kapuzinerberg in Salzburg", ein Beitrag von Barbara Haimerl

- ↑ 22,0 22,1 "Salzburger Wirtschaft", Ausgabe 10/2024, Seite 14f

- ↑ Le Corbusier war ein schweizerisch-französischer Architekt, Architekturtheoretiker, Stadtplaner, Maler, Zeichner, Bildhauer und Möbel-Designer.

- ↑ 24,0 24,1 24,2 www.sn.at, "Salzburger Nachrichten" vom 6. Juli 2024

- ↑ www.sn.at, 23. März 2024: "Was Galerist Rudolf Budja im Salzburger Franziskischlössl vorhat", ein Beitrag von Barbara Haimerl