Neustadt

Der Salzburger Stadtteil Neustadt erstreckt sich am rechten Salzachufer zwischen der rechten Altstadt, Schallmoos und der Elisabeth-Vorstadt.

Geografie

Eingrenzung

Die Neustadt ist ein Stadtteil der Stadt Salzburg, der nach der Schleifung der großen Bastionen im Raum um die Andräkirche (zwischen Ernest-Thun-Straße und Vierthalerstraße) entstand. Die Grenze nach Norden zum Stadtteil Elisabeth-Vorstadt hin bildet die Westbahnstreckelinie, sowie die Grenze nach Schallmoos die Gabelsbergerstraße. Die Neustadt samt rechter Altstadt grenzt im Westen an die Salzach (bis Müllner Steg) und im Südosten an den Kapuzinerberg.

Der größte Teil des Mirabellplatzes wird zur Neustadt gezählt. Die Flächen von der Mitte der Rainerstraße hin zum Schloss Mirabell gehören bereits zur Altstadt am rechten Salzachufer[1].

Mit Stand 1. Jänner 2022 lebten im "Zählsprengel Neustadt" 3 499 Menschen (statistischer Zählbezirk 50), im "Zählsprengel rechte Altstadt-Andräviertel" 2 323 Personen (statitischer Zählbezirk 52)[2].

Der Zählbezirk "Andräviertel"

- Hauptartikel Andräviertel

Der Zählbezirk mit dem Namen "Andräviertel" umfasst den südwestlichen Teil der Neustadt. Begrenzt wird er durch die Franz-Josef-Straße, Paris-Lodron-Straße und den Mirabellplatz.[3] Dieser statistische Zählbezirk hat aber mit den Stadtteilen sehr wenig bis nichts zu tun. Das Andräviertel ist inhaltlich weitestgehend bzw vollständig gleichbedeutend mit dem Begriff Neustadt.

Geschichte

Die Stadterweiterung der Gründerzeit

Die Eröffnung der Kaiserin-Elisabeth-Westbahn im Jahr 1860, die Salzburg mit Wien und München verband, führte zu einem wirtschaftlichen Aufschwung. Als Kaiser Franz Joseph I. im selben Jahr Salzburg als Festung aufließ und die Bastionen, die bis dahin die Stadt wie ein Korsett eingeschnürt hatten, der Bürgerschaft schenkte, setzte ein zunehmender Bauboom ein.

Die Grundlinien für die Stadterweiterung wurden 1861 in mehreren Varianten von einem Planungs-Komitee erörtert. In der Sitzung vom 30. November einigte man sich auf die Plan-Skizze von Rudolf Bayer, nach welcher Salzburg nicht den Charakter einer großen Residenz- oder Fabrikstadt, sondern einer Saisonstadt anstreben sollte.[4][5][6]

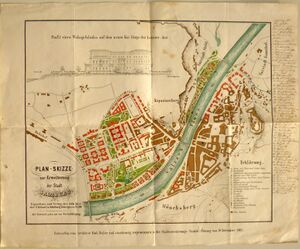

Plan-Skizze zur Erweiterung der Stadt Salzburg

Entworfen von Architekt Rudolf Bayer; angenommen vom Stadterweiterungskomitee am 30. November 1861.[7] Farbdruck: N. Kränzl, Salzburg; Format 34 x 27,5 cm. Aus dem Besitz von Franz II. Xaver Gregor Spängler. Handschriftliche Anmerkungen am Rand; [Ergänzungen]; [?] fragliche Stellen, für mich [O. H.] unleserlich; {heutige Entsprechungen und Hinweise}; die handschriftliche Nummerierung beginnt am Ende der Linzergasse neben dem geplanten "Exercier- und Dult-Platz" D und setzt sich von dort nach Westen in Richtung Bahnhof fort:

Plan-Skizze zur Erweiterung der Stadt Salzburg […] Nach Pezolts Randglossen sollen die neuen Straßen, Plä[t]ze und Höfe folgende Namen erhalten: 1 Rupertusstraße {Verlängerung der Linzergasse} / 2 Museumsstraße {Wolf-Dietrich-Straße; vgl. 14} / 3 XXXstr. [?] / 4 Bürgerspitalstr. / 5. Schrannengasse. / 6 Schrannenpla[t]z {mit nahem Bahnanschluss; nicht ausgeführt, vgl. 28} / 7 Bahnhofstr. / 8 u. 9. Gurker- u. Lavanter.hof.[8] / 10, 11, 12. Waginger- Teisendorfer- Windischmatreyer-Hof. {Pezolt malte um 1849 "Windischmatrey gegen den Tauern"} / 13 Sekkauerhof. / 14 Wolfdietrichstr. {Schwarzstraße, vgl. 2} / 15 Kuen Belasy-straße. {Kuen-Belasy-; vgl. Johann Jakob Kuen von Belasy} / 16. Schrannenprom.[enade] / 17 Sachsenb[ur]gerstr. / 18. Mühlstätterstr. / 19 Sausalerstr.[9] / 20 Lodronhof.[10] / 21 Sittichhof ? [11] / 22 Kronprinz-Rudolph-Str. {Rainerstraße} / 23 Landschaftsprom.[enade] {nicht ausgeführt; zwischen Hubert-Sattler-Gasse und Franz-Josef-Straße[12]} / 24 Heinrichgasse / 25 Kasernenstr. / 26 u 27. Colloredo u Hemmahof. [13] / 28 Fruchtpla[t]z. {heutige Schranne (Markt), vor der Andräkirche, die in anderer Form und zurückgesetzt gebaut wurde; vgl. 6} / 29 Parazelsusstr. {Faberstraße; Paracelsusstraße} / 30 Klostergasse. {nicht ausgeführt: hier Verlauf der Stadtmauer} / 31. Dultgasse / 32 Exerzierg. ? / 33 Schillerpl.[atz] {Makartplatz} / 34. Vitalsstr. / 35 K.[aiserin] Elisabeth-Damm {Elisabethkai} / 36. Virgil-Pl.[atz] / 37. Virgilstr.[14] / 38. Arnstraße. / 39. Friedrichstr. / 40. Thiemostraße.[15] / 41, 42, 43 Mühldorfer- Laufner- Friesacher-Hof[16] / 44. Harrach Promenade[17] / 45, 46, 47, 48 Kleinmayrn-, Moll- u Vierthaler Hof, Herzog v. Salzburg. [18] / 49. Süddamm {Giselakai} / 50 Oberer- [Mozartdamm] {Rudolfskai} / 51 u. Unterer Mozartdamm {Rudolfskai} / 52 Wellenburger Hof.[19] / 53. Kajetanergasse {Kajetanerplatz} / 54 Max Gandolph-Hof.[20] / 55 Keutschachgasse ? {Landhausgasse} / 56 Ehrentrudgasse. {in etwa: Sebastian-Stief-Gasse} / 57 Sterngasse. {Sterngässchen} [21]

Die Plan-Skizze war 1882 Gegenstand einer lebhaften öffentlichen Diskussion. [22][23][24][25][26][27] Im Juni 1862 überließ die Stadt Salzburg zur Regulierung der Salzach den Bauunternehmern Carl Andeßner und dem Eisenbahn-Bauunternehmer Karl Freiherr von Schwarz vertraglich das Areal zwischen der Stadtbrücke und der Eisenbahnbrücke,[28] wodurch dort die bauliche Entwicklung mit Villen entlang dem neuen 'Elisabeth-Damm' und der neuen 'Rudolf-Straße' am rechten Salzachufer praktisch festgelegt war. Karl Freiherr von Schwarz legte dem Gemeinderat in der Folge auch für den Teil östlich von Schloss Mirabell einen neuen Plan vor, wodurch in der Neustadt die typische Straßengliederung in Form von parallelen und rechtwinkelig angeordneten Straßen innerhalb und außerhalb des Bogens der ehemaligen Stadtbefestigungen festgelegt wurde.[29]

Historische Gärten

Der Kurgarten

- Hauptartikel Kurgarten

Dort, wo sich heute der Kurgarten befindet lag einst das große St. Vital Bollwerk, die westlichste von vier mächtigen Geschützbasteien und einer weiteren Halbbastei, die Fürsterzbischof Paris Lodron und sein Baumeister Santino Solari in den Jahren nach 1621 zur Sicherung der Neustadt errichten ließ.

Als dieser starke Festungsring 1861 als Wehrbauwerk aufgelassen wurde, wurden die weitläufigen Anlagen als Steinbruch freigegeben und zur Uferbeschlachtung der begradigten Salzach verwendet.

Der Erdkern der Bastei ist teilweise als "Rosenhügel" erhalten und als solcher den Salzburgern gut bekannt. Die umgebenden Flächen wurden eingeebnet und die alten Wehrgräben zugeschüttet (einschließlich der Grabenanlage vor der heutigen Wasserbastei). Dabei entstand zwischen dem historischen Mirabellgarten, dem Kurhaus Salzburg und dem Kongresshaus ein eigenständiger Parkteil, der heutige Kurgarten.

Rosenhügel

Der Rosenhügel als Teil des Kurparks bildet die Grenze zum südlich anschließenden Mirabellgarten.

Bauwerke

- Hauptartikel Denkmalgeschützte Objekte im Salzburger Stadtteil Neustadt

- Hauptartikel Kapellen und Kirchen im Salzburger Stadtteil Neustadt

- Hauptartikel Kleindenkmäler und Kunstwerke im Salzburger Stadtteil Neustadt

Die Andräkirche

- Hauptartikel Stadtpfarrkirche St. Andrä

Die ursprüngliche Andräkirche oder Kirche des heiligen Andreas stand einst nächst dem Platzl - an der östlichen Ecke zur Dreifaltigkeitsgasse. Die ursprünglich gotische Kirche wurde zuerst unter Wolf Dietrich von Raitenau zu einem Renaissance-Bau umgestaltet und unter Fürsterzbischof Andreas I. Jakob Graf Dietrichstein 1750 mit hohem Aufwand erneut umgestaltet und barockisiert.

Die Faberhäuser

- Hauptartikel Faberhäuser

Die Andräschule

- Hauptartikel Städtisches Schulgebäude St. Andrä

Unternehmen

In der Neustadt befinden sich unter anderem:

Bilder

- Neustadt – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Quellen

- SALZBURGWIKI-Artikel

- Statistische Zählbezirke der Stadt Salzburg mit Einwohnerzahlen Stand 1. Jänner 2015

Einzelnachweise

- ↑ siehe Digitaler Stadtplan von Salzburg

- ↑ Quelle Statistische Zählbezirke der Stadt Salzburg mit Einwohnerzahlen sowie Stand 1. Jänner 2022

- ↑ siehe Digitaler Stadtplan von Salzburg maps.stadt-salzburg.at

- ↑ Die Plan-Skizze sah auf einen neuen Platz radial verlaufende Straßenzüge vor

- ↑ ANNO, "Salzburger Zeitung", 27. Dezember 1861: "Plan-Skizze zur Erweiterung der Stadt Salzburg"

- ↑ Otto Holzapfel; Umut Balci [Batman Üniversitesi, Türkei]: "Stadtentwicklung und Tourismus. Die Salzburger Idee einer "Saisonstadt" anno 1861 im Vergleich zum Beginn des Tourismus im Osmanischen Reich". In: RESS Journal. Route Educational & Social Science Journal 11/3 (Mai 2024), S. 68-89. Online www.http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.3541.

- ↑ Vgl. dazu den davorstehenden Sonderdruck "Randglossen" 30. November 1861 (siehe Kobler-Spängler-Briefe von 1860 bis 1869, Briefe von 1861); aus diesem Bericht ergeben sich auch manche Ergänzungen hier; vgl. dazu die Geschichte der Stadt Salzburg / Die Stadterweiterung der Günderzeit

- ↑ nicht ausgeführt und nicht identisch mit dem Gurkerhof und dem Lavanterhof in der Kaigasse

- ↑ vgl. Sausal

- ↑ vgl. Lodron

- ↑ Markus Sittikus von Hohenems

- ↑ "Landschaft" bezieht sich auf die alte Bezeichnung der Salzburger Landesvertretung.

- ↑ vgl.Hieronymus Graf Colloredo und Äbtissin der Benediktinerinnenabtei Nonnberg

- ↑ Der Name bezieht sich auf das frühere Virgiltor bzw. Mirabelltor.

- ↑ vgl. Thiemo

- ↑ vgl. Mühldorf am Inn, Laufen an der Salzach und Friesach

- ↑ vgl. Franz Anton Fürst Harrach

- ↑ vgl. Johann Franz Thaddäus von Kleimayrn, auch von Kleinmayr; Moll; vgl. Vierthalerstraße

- ↑ vgl. Lang von Wellenburg

- ↑ vgl. Maximilian Gandolf Graf von Kuenburg

- ↑ Quelle siehe Kobler-Spängler-Briefe von 1860 bis 1869

- ↑ ANNO, "Salzburger Zeitung", 16. Oktober 1861

- ↑ ANNO, Salzburger Zeitung, 26. Februar 1862

- ↑ ANNO, Salzburger Zeitung, 27. Februar 1862

- ↑ ANNO, "Salzburger Zeitung", 28. Februar 1862

- ↑ ANNO, Salzburger Zeitung, 7. März 1862

- ↑ ANNO, "Salzburger Zeitung", 9. April 1862

- ↑ ANNO, "Salzburger Zeitung", 23. Juni 1862

- ↑ ANNO, "Salzburger Zeitung", 24. Dezember 1862

Leopoldskroner Moos · Liefering · Maxglan · Maxglan West · Morzg · Mülln · Neustadt · Nonntal · Parsch · Riedenburg · Salzburg Süd · Schallmoos · Taxham

Landschaftsräume der Stadt Salzburg:

Aigen · in der Salzburger Altstadt die Teil-Landschaftsräume Bürglstein, Festungsberg, Kapuzinerberg, Mönchsberg und Rainberg

Gaisberg · Hellbrunn · Heuberg · Leopoldskroner Moos · Leopoldskroner Weiher · Morzg · Salzachseen