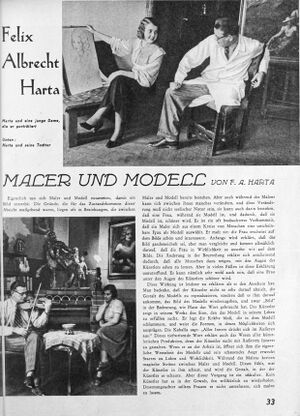

Felix Albrecht Harta

Prof. Felix Albrecht Harta (* 2. Juli 1884 in Budapest, Ungarn; † 27. November 1967 in der Stadt Salzburg) war ein österreichischer expressionistischer Maler, Grafiker, Organisator und Lehrer, dessen Werk aus Porträts, Akten, Landschaften und Stillleben bestand und der in verschiedenen Medien arbeitete.

Kinder und Jugendzeit (1884–1905)

Felix Albrecht Harta kam als Felix Albert Hirsch in Budapest in der k. u. k. Monarchie als Sohn des wohlhabenden Kaufmanns Moritz Hirsch und seiner Frau Theresia, geb. Jonas, zur Welt. Als Harta drei Jahre alt war, zog sein Vater mit der Familie nach Wien, wo Felix seine Kindheit mit seinem Bruder Ernst und seiner Schwester Alice verbrachte. Später änderten beide Brüder ihre Nachnamen: Felix zu Harta und Ernst zu Reinhold. Hartas Wunsch, Maler zu werden, kollidierte mit dem Drängen seines Vaters, Architektur zu studieren, sodass er viereinhalb Jahre an der Technischen Hochschule in Wien verbrachte. Im Winter 1905 bestand Harta die Aufnahmeprüfung an der Akademie München und wurde in die Malklasse von Prof. Hugo von Habermann aufgenommen. An der Akademie schloss er Freundschaft mit späteren namhaften Malern wie Hans Eder, Jules Pascin und Julius Schülein.

Frühe Schaffensperiode (1908–1918)

1908 unternahm Harta Studienreisen, zunächst nach Paris, wo er die alten Meister wie Tizian und Tintoretto studierte. Dort faszinierten ihn die Impressionisten wie Cézanne, Manet, Renoir, Courbet und Van Gogh. Er stellte erstmals im Wiener Künstlerhaus und im Herbst im Salon d’Automne ("Herbst-Salon") in Paris aus. Von Paris aus unternahm er eine dreimonatige Studienreise nach Spanien und vertiefte sich in die Malerei von Meistern wie Velázquez, El Greco und Goya.

1909 lernte Harta eine Gruppe junger Maler kennen, zu denen Egon Schiele, Anton Faistauer, Oskar Kokoschka, Paris von Gütersloh und Anton Kolig gehörten. Etwa zur gleichen Zeit schloss Harta auch eine Freundschaft mit Österreichs führendem Maler Gustav Klimt.

In den Jahren 1910 bis 1911 verbrachte Harta viel Zeit in der Altstadt von Brügge in Belgien. Mehrere dort entstandene Gemälde wurden auf der 38. Ausstellung der Wiener Secession ausgestellt.

Im Frühjahr 1911 lernte Harta Elisabeth Hermann (Spitzname Elly) kennen. Elly war die Tochter der Hermanns, einer Industriellenfamilie, die in Wien-Hietzing lebte und ein Wohnhaus sowie ein kleines Biedermeierhaus mit großem Garten besaß. Auf Empfehlung von Harta und Elly vermieteten sie das Haus 1911 an Gustav Klimt. Dieses Anwesen in der Feldmühlgasse 11 im Bezirk Hietzing wurde als "Klimts letztes Atelier" – üblicherweise "Klimt-Villa" genannt – bekannt.

1913 stellte Harta in der 43. Ausstellung der Wiener Secession aus und im März in der Ausstellung des Bundes Österreichischer Künstler und der gesammelten Werke Gustav Klimts im Művészház in Budapest. Im Sommer dieses Jahres reiste er mit seinem Freund, dem Maler Albert Paris von Gütersloh, nach Paris. In Paris lernte Harta futuristische Maler wie Marinetti, Boccioni und Severini kennen. Er besuchte Maler wie Maurice Utrillo und seine Mutter Suzanne Valadon und traf auch Auguste Rodin und den Dichter Rainer Maria Rilke. Im November und Dezember organisierten sie zusammen mit Erwin Lang und Bertold Löffler die Internationale Schwarz-Weiß-Ausstellung in Wien. Im Ausstellungskatalog schrieb Gütersloh einen Aufsatz über Hartas "Straßenszene vom Montparnasse". Er schrieb, wie Harta alles ausschloss, was beim Betrachter Ideen hervorrufen könnte, und erläuterte ausführlich, wie die Zeichnung fantasievolle Bewegung hervorruft und wie Hartas Zeichnungen "Physiognomie" darstellen.

Am 22. April 1914 heiratete Harta Elisabeth in Wien, und ihr erstes Kind, Eva Maria, wurde am 31. Dezember geboren. Eva Harta sollte selbst eine erfolgreiche Werbegrafikerin werden. Interessant ist die Anekdote, dass Harta Egon Schieles Atelier besuchte und Schiele eine Skizze der kleinen Eva anfertigte, die leider verloren gegangen ist.

Im Jänner 1916 zeigte Harta neun Ölgemälde und 22 Zeichnungen in der Berliner Secessionsausstellung zusammen mit namhaften Künstlern wie Schiele, Klimt, Kokoschka und Kolomon Moser.[8]

Harta wurde eingezogen und trat am 6. November 1916 den Militärdienst an. Er diente zunächst ein Jahr lang als Freiwilliger bei der k.u.k. Eisenbahnersatz-Division Nr. 16 in Mostar in der Herzegowina. Da er mit der Zugehörigkeit zu einer Infanteriedivision unzufrieden war, schrieb er an Klimt, der seinem Antrag stattgab, als Kriegsmaler in die Kriegspressequartiere eingeteilt zu werden. Während dieser Zeit zeichnete und malte er zahlreiche Porträts von Piloten, insbesondere der 6., 10. und 11. Armee. Außerdem malte er Flugplätze, Bauernszenen und Landschaften auf dem italienischen Kriegsschauplatz und in Ostgalizien. Harta stellte von 1917 und 1918 auch auf Kriegsausstellungen in Wien aus.

Zwischenkriegszeit (1918–1938)

Im März 1918 kehrte Harta zu seiner Familie zurück, die in die Stadt Salzburg gezogen war. Dort begann er Kontakte zu Persönlichkeiten wie den Schriftstellern Stefan Zweig, Hugo von Hofmannsthal, Oskar A. H. Schmitz, Hermann Bahr, dem Theaterdirektor Max Reinhardt, dem Maler Alfred Kubin, dem Direktor des Mozarteums Bernhard Paumgartner und dem Hotelier und Schriftsteller Alois Grasmayr zu knüpfen. Sie trafen sich regelmäßig im Café Bazar und im Hotel Bristol und waren frustriert über den Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie, vereint aber zugleich in ihrem Wunsch, eine neue künstlerische Vision für Österreich zu schaffen. Harta setzte sich entschieden für die Idee eines Künstlervereins in Salzburg ein.

Salzburg hatte sich von einer verschlafenen Stadt zu einem Kulturzentrum entwickelt. Aus den Erschütterungen des Zerfalls der Monarchie erwuchs in uns allen der gemeinsame Wunsch, aus den Resten ein neues Österreich der Musen zu schaffen, was die Geburtsstunde einer Künstlervereinigung war.[1]

Er hatte bereits solche Vereine in München, Paris und Wien gepflegt. Er führte einen regen Briefwechsel mit seinem Freund und Künstlerkollegen Anton Faistauer, der sich gegen die Gründung eines neuen Künstlervereins aussprach. Harta blieb jedoch hartnäckig, und ein Brief Faistauers vom 9. Jänner 1919 bestätigt, dass die Initiative zur Gründung des neuen Künstlervereins von Harta ausging. Die neue rebellische Vereinigung nannte sich "Der Wassermann", Harta wurde zum Präsidenten ernannt und ist als Gründungsmitglied aufgeführt. Die erste "Wassermann"-Ausstellung wurde am 3. August 1919 eröffnet. Harta zeigte zehn Ölgemälde; weitere namhafte Teilnehmer waren A. P. Gütersloh, Faistauer, Oskar A. Vonwiller, Anton Kolig, Robin C. Andersen, Alfred Kubin, Broncia Koller-Pinell, Franz Wiegele und Egon Schiele (posthum). Die Ausstellung konzentrierte sich nicht nur auf Malerei, sondern umfasste auch Unterteilungen für Grafik, Musik und Literatur. Die erste Ausstellung war, gemessen an der Besucherzahl, ein Erfolg und stellte einen Rekord auf. Die Kritiker waren jedoch polarisiert: einige waren sehr positiv, andere negativ. Heute ist anerkannt, dass "Der Wassermann" moderne Kunst nach Salzburg brachte und wesentlich zu seiner kulturellen Entwicklung beitrug. Zwei weitere Ausstellungen fanden 1920 und 1921 statt. Harta und Faistauer sorgten zudem für ein Denkmal für den österreichischen Maler Hans Makart in dessen Geburtshaus in Salzburg. Schließlich setzten sich beide für die Gründung einer modernen Malakademie in Salzburg ein, doch der Mangel an finanzieller Unterstützung durch Stadt und Land setzte dieser bahnbrechenden Idee ein schnelles Ende.

1920 organisierte Harta dauerhafte Ausstellungsräume in der "Neuen Galerie" im Haus Alter Markt 12 in Salzburg. Viele der bedeutendsten österreichischen Künstler stellten ihre Ölgemälde und Grafiken aus, darunter Faistauer, Harta, Kokoschka sowie Klimt und Schiele (posthum).

Am 24. März 1921 wurde Harta katholisch getauft. Der Kritiker, Dramatiker und Gelehrte Hermann Bahr war sein Taufpate. Harta und seine Frau feierten am 29. Oktober 1921 die Geburt ihres zweiten Kindes, Klaudius (Claude).

1922 schlugen Harta und Faistauer die Gründung einer "Neuen Galerie Alter Meister" vor, aus der später die Residenzgalerie in Salzburg hervorging.

Künstlerhaus und Kunstverein. Die vom Staatsamt für Inneres und Unterricht zur Prämierung ausgezeichneter Werke von bildenden Künstlern für das Jahr 1921 gespendeten Medaillen wurden nachstehenden Künstlern, welche Werke in den Ausstellungen des laufenden Jahres ausgestellt hatten, verliehen: Die goldene Staatsmedaille: Franz Dorwig, Alfred Kubin, Luigi Kasimir und Julius Schräg: die silberne Staatsmedaille Karl Reffing, Felix Albrecht Harta und Erwin Lang: die belobende Anerkennungwurde ausgesprochen Gertrud Heller und Albin Müller.[2]

Anfang 1924 kehrte Harta nach Wien zurück und stellte im März im Künstlerhaus der Genossenschaft Bildender Künstler in Wien 24 Ölgemälde und 37 Grafiken aus. Gleichzeitig wurde er Mitglied des Hagenbundes. Harta nahm an vielen Ausstellungen teil und war Mitglied in zahlreichen Präsidiums- und Hängungskommissionen. Im Juni 1928 präsentierte der Hagenbund eine Themenausstellung zum Thema "Familie", darunter eine Sammlung von 36 Ölgemälden Hartas, die positive Kritiken erhielten. Er entwarf die Plakate für die Europäische Plastik-Ausstellung 1931 sowie die 58. und 66. Hagenbund-Ausstellungen. Von 1929 bis 1931 war er Sekretär und 1932 und 1933 Vizepräsident. In dieser Zeit fanden auch zahlreiche Ausstellungen in ganz Europa statt. Neuere Forschungen zum Hagenbund-Netzwerk zeigen, dass Harta einer von nur zwölf Künstlern war, die zwischen 1930 und 1938 am häufigsten im Hagenbund ausstellten.

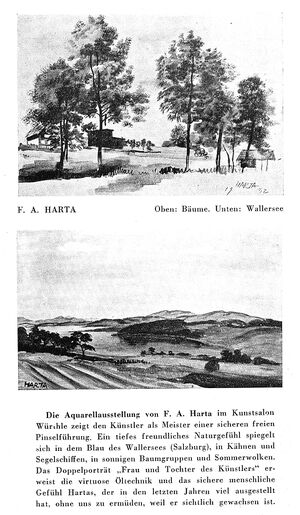

"Die Stunde" schreibt in ihrer Ausgabe vom 29. Oktober 1932:[3]

Ausstellung F. A. Harta. Bei Würthle hat Felix Albrecht Harta, einer der besten, geistvollsten und echtesten Künstler der jüngeren Generation, Aquarelle und einige Ölbilder ausgestellt; die Aquarelle sind das Ergebnis eines Sommers am Wallersee. Die Virtuosität der Pinselführung reicht hier an ostasiatische Vorbilder, denen sich Harta auch in der Formgebung zu nähern versucht, ohne darum das Österreichische des Landschaftscharakters preiszugeben. So ist auch diese neue Gesamtschau ein weiteres Zeugnis für Harta, dem man erfreulicherweise auch sonst im Hagenbund und in anderen Ausstellungen regelmäßig begegnet.

Harta war auch eine treibende Kraft in der Förderung führender österreichischer Ausdruckstänzer. Im Jänner 1933 zeigte er zahlreiche Aquarelle auf der Internationalen Grafikausstellung "Der Tanz, von der Gotik bis zur Gegenwart". 1934 gehörte er der Prominenten Jury des Internationalen Tanz- und Volkstanzwettbewerbs in Wien an. Trotz der deutschen Besatzung 1938 gestattete Harta der bekannten Ausdruckstänzerin Hilde Holger Tanzunterricht und heimliche Aufführungen in seinem Atelier.

In den Jahren 1926 und 1927 kehrte er nach Paris und Südfrankreich zurück. Er stellte im Salon d’Automne in Paris, im Salon du Franc, im Café du Dome und auf der Internationalen Ausstellung der Schönen Künste aus, wo er das Diplôme d’Honneur in Bordeaux erhielt. 1929 erhielt er den österreichischen Staatspreis für sein Plakat der Wiener Festwoche. Während dieser Zeit nahm Harta Schüler wie Ilse Tauber und die Künstlerin Frieda Salvendy auf. 1927 adoptierten die Hartas eine junge Frau namens Gusti Wolf, die eine bekannte österreichische Bühnen-, Film- und Fernsehschauspielerin werden sollte. Sie schrieb der Adoption durch Harta zu, dass sie ihren Lebensweg verändert habe. Harta zeichnete zahlreiche Porträts von ihr, und sein bekanntestes Gemälde von ihr hängt im Foyer des Wiener Burgtheaters.

1938 war kein gutes Jahr für Harta. Zunächst brach in der "Neuen Galerie" ein Brand aus, bei dem viele seiner Gemälde zerstört wurden. Am 12. März 1938 besetzten die Deutschen Österreich (Anschluss). Trotz Hartas Konversion zum römisch-katholischen Glauben musste er Wien im Juni 1939 verlassen und emigrierte nach England, wo er sich in Cambridge niederließ.

Emigration und Aufenthalt in England (1939–1950)

Hartas Zeit in England war zunächst von Traumata und Schwierigkeiten geprägt. Im Mai 1940 wurde er von den britischen Behörden verhaftet und in ein Konzentrationslager in Huyton bei Liverpool gebracht, wo die Briten ermittelten, wer ein deutscher Sympathisant oder Spion war. Nach dreieinhalb Monaten voller Entbehrungen wurde er freigelassen und kehrte nach Cambridge zurück. Im Herbst 1940 wurde seine Wohnung in Cambridge bei deutschen Blitzangriffen bombardiert. Diese schwierigen Erfahrungen sind entscheidend für das Verständnis seiner stilistischen Entwicklung, in der seine Gemälde konservativer werden und die expressionistischen Tendenzen nachlassen. Es wird spekuliert, dass er durch seine erzwungene Emigration, den Verlust seines Vermögens, seine vorübergehende Verhaftung und Internierung traumatisiert war. Außerdem war er mittellos und musste seinen Lebensunterhalt mit Auftragszeichnungen von Aristokraten und Familienporträts verdienen. Trotz dieser Herausforderungen gelang es ihm 1942, zwei Einzelausstellungen seiner Zeichnungen und Aquarelle zu veranstalten, die vom Architekten Professor Albert Richardson in der Heffer Gallery in Cambridge organisiert wurden und für die er positive Kritiken in der Cambridge Daily News erhielt. Er nahm auch an der ersten Gruppenausstellung deutscher, österreichischer und tschechoslowakischer Maler und Bildhauer in der Wertheim Gallery in London im Juni 1939 und in der Foyle’s Gallery in London 1945 teil. Er zeichnete und malte auch zahlreiche Landschaften von Suffolk, Sussex und Essex.

Rückkehr nach Salzburg und späteres Leben (1950–1967)

Im Frühjahr 1950 kehrte Harta nach Salzburg zurück. Er stellte seine englischen Aquarelle und Zeichnungen in einer Gruppenausstellung im Salzburger Künstlerhaus aus und nahm die Beziehungen zu seinen alten Freunden und einem großen Kreis Salzburger Prominenter wieder auf. Seinen persönlichen Aufzeichnungen zufolge beschäftigte er sich intensiv mit religiösen Gedanken, motiviert durch seine Kriegserlebnisse. Diese Beschäftigung mit religiösen Themen war nicht neu, da viele seiner Gemälde nach dem Ersten Weltkrieg religiöser Natur waren. Im September 1954, anlässlich seines 70. Geburtstags, fand im Salzburger Künstlerhaus eine Gruppenausstellung seines Lebenswerks statt.[4] Im April 1955 eröffnete die Staatsdruckerei Wien eine Sammlung seines Oeuvres, in der er rund 100 Ölgemälde und etwa ebenso viele Aquarelle und Zeichnungen ausstellte. 1956 organisierte er die Internationale Porträtausstellung, die vom 19. Juli bis 12. August im Salzburger Künstlerhaus stattfand. Harta kontaktierte seine weltweit verstreuten Freunde und Kollegen mit der Bitte, ihm bei der Beschaffung von Porträts für die Ausstellung zu helfen. Viele Länder und namhafte Künstler waren vertreten, darunter Albert Birkle, Albert Paris Gütersloh, Oskar Kokoschka, Anton Kolig und Carry Hauser. Der Katalog zeigt, dass Harta sechs Werke ausstellte: zwei Ölgemälde, zwei Aquarelle, eine Kohlezeichnung und eine Radierung. In dieser Zeit malte er zahlreiche Porträts und galt als der führende Porträtist der Salzburger Gesellschaft. Er zeichnete Berühmtheiten wie Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan und Clemens Holzmeister. 1956 malte er ein Porträt von Präsident Dwight David Ike Eisenhower, das Ike geschenkt wurde.

Im Dezember 1959 verstarb Hartas Frau Elisabeth nach langer Krankheit. Im Herbst 1960 heiratet er Baronin Margarethe Daisy De Baillou, und sie leben zurückgezogen in der Pfeifergasse in Salzburg.

In einem Tagebucheintrag aus dem Jahr 1960 philosophiert Harta über sein Leben:

Eine seltsame Zeit, eine Zeit der Anspannung und Erfüllung, der Erwartung und Resignation. Wohin ich auch blicke, türmen sich Probleme auf, und doch stehe ich innerlich über ihnen. Vielleicht ist mangelnder Ehrgeiz der Grund dafür, dass ich im Leben schon so viel erreicht und so viel verloren habe, sodass das Gefühl der Freude gedämpft ist und ich nicht viel von Glück halte. Die Welt, in der ich lebe, ist mir fremd. Ich vermisse jede Beziehung zu Atomen, Mondraketen und was auch immer der Geist heute bewegt. Der Mensch verändert sich nicht, er ist derselbe geblieben, mit all seinen Fehlern und Tugenden.

Professor Harta starb am 27. November 1967 im Alter von 83 Jahren. Seine Gemälde und Grafiken werden auch posthum ausgestellt, und viele Kuratoren zeigen mindestens ein Werk Hartas in Retrospektiven zum österreichischen Expressionismus von 1908 bis 1938. Zwei bedeutende Museen, das Belvedere Museum in Wien und das Salzburg Museum, arbeiteten gemeinsam an einer großen, bahnbrechenden Ausstellung mit dem Titel "Faistauer, Schiele, Harta & Co.: Malerei verbindet uns" vom 12. Juli bis 13. Oktober 2019 im Salzburg Museum. Die Ausstellung konzentrierte sich auf mehrere verbindende Themen dieser drei bedeutenden Künstler. Sie vertiefte und verdeutlichte Hartas Rolle in der Entwicklung der klassischen österreichischen Moderne.

Auszeichnungen

- Diplom d’ Honneur de I’ Exposition Internationale de Bordeaux, 1927

- Preis des Österreichischen Staates, 1929

- Ehrenpreis der Stadt Wien, 1934

Straßenbenennung in der Stadt Salzburg

Die Felix-Harta-Straße im Salzburger Stadtteil Salzburg Süd, genauer in der Josefiau, wurde nach dem Maler benannt.

Ausgewählte Museen, in denen Werke ausgestellt sind

- Albertina, Wien

- Belvedere, Wien

- Salzburg Museum, Salzburg

- Lentos Kunstmuseum, Linz

- Leopold Museum, Wien

- Museum der Moderne, Salzburg

- Heeresgeschichtliches Museum, Wien

- Victoria and Albert Museum, London, England

Werke (Auswahl)

Selbstporträt, um 1905, Öl auf Karton, 47 x 37 cm, Salzburg Museum, Inv. Nr. 1054 a-2001

© Salzburg Museum

Der Krieg, 1914, Öl auf Leinwand, 146 x 201 cm, Salzburg Museum, Inv. Nr. 4 a-72

© Salzburg Museum

Heilige Drei Könige, 1914, Öl auf Leinwand, 150 x 101 cm, Salzburg Museum, Inv. Nr. 24-72

© Salzburg Museum

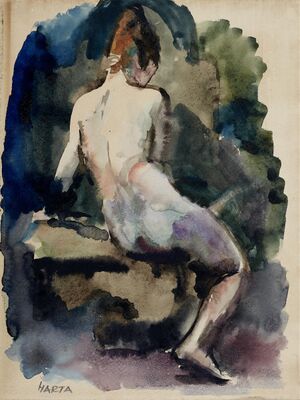

Weiblicher Rückenakt sitzend, um 1921, Aquarell auf Papier, 39,8 x 30,1 cm, Salzburg Museum, Inv. Nr. 5-77

© Salzburg Museum

Der "Tod" im "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal, 1951, Öl auf Karton, 68 x 48 cm, Salzburg Museum, Inv. Nr. 1077-2009

© Salzburg Museum

Stillleben mit Puppe, Schaukelpferd, Äpfeln und Krug, 1953, Öl auf Karton, 59,5 x 69,5 cm, Salzburg Museum, Inv. Nr. 20116-49

© Salzburg Museum

Weblink

- faharta.com über das Projekt Felix Albrecht Harta vom Enkel Larry Heller

Quelle

- en.wikipedia.org, Felix Albrecht Harta

Einzelnachweise

- ↑ Felix A. Harta, Christa Svoboda "Zur Geschichte des Salzburger Kunstvereins", S. 39.

- ↑ ANNO, "Salzburger Volksblatt", Ausgabe vom 11. Jänner 1922, Seite 3

- ↑ ANNO, "Die Stunde", Ausgabe vom 29. Oktober 1932, Seite 4

- ↑ ANNO, "Salzburger Nachrichten", Ausgabe vom 10. Sepember 1954, Seite 4