Salzburgleitung

Als Salzburgleitung wird die 380-kV-Freileitung von St. Peter am Hart im Innviertel in Oberösterreich bis zum Umspannwerk Tauern im Salzburger Pinzgau) bezeichnet.

Beschreibung

Die Salzburgleitung ist als Teilstück des 380 KV-Übertragungsnetzes konzipiert. Sie erfüllt einen doppelten Nutzen. Einerseits als Element der Energieversorgung Österreichs, anderseits als leistungsfähige merchant line zum Transfer großer Strommengen zwischen den Windstrom- und Photovoltaik-Produzenten im norddeutschen Raum und dem Pumpspeicherkraftwerkskomplex Limberg II und Limberg III in Kaprun als Teil des europäischen TEN-Energienetzes. Letztere Aufgabe umfasst laut Vorschrift der Europäischen Union mindestens 70 Prozent der transportierten Strommenge. Die zu geringe Kapazität der bestehenden, teilweise 60 Jahre alten Leitungen führt beim Stromtransfer zu erheblichen Problemen. Diese haben sich im Zuge der Energiewende erheblich verstärkt. Erbauer ist die Austrian Power Grid AG (APG), ein Tochterunternehmen der Verbund-AG. Dieses Unternehmen steht mit 51 Prozent im Eigentum der Republik Österreich, weitere 30 Prozent befinden sich im Eigentum von Landesenergieversorgern.

142 Kilometer Leiterseile wurden von Austrian Power Grid zwischen den beiden Gemeinden auf 410 Masten aufhängt. Der Trassenkorridor führt dabei u. a. unmittelbar an Wohnhäusern in Fusch an der Großglocknerstraße vorbei, durch Kuchl, über ein Natura 2000-Gebiet in Bad Vigaun, an einer neu errichteten Wohnsiedlung in Elsbethen und über den Nockstein. 203 Häuser sind nun weniger als 200 Meter von der 380-kV-Leitung entfernt, weitere 300 liegen näher als 400 Meter. Dabei werden die Abstände, die das Landeselektrizitätsgesetz (LEG) für Häuser bzw. Siedlungen vorschreibt, vielfach nicht eingehalten. Aufgrund eines verfahrenstechnischen Kunstgriffes war jedoch das Starkstromwegegesetz des Bundes anzuwenden, das wesentlich geringere Schutzabstände vorsieht.

Das Projekt zwischen St. Peter am Hart und Elixhausen im Flachgau) wurde im März 2007 nach einer Umweltverträglichkeitsprüfung von den Behörden der Länder Oberösterreich und Salzburg genehmigt. Gegen diese Entscheidung wurde von Gegnern der Freileitung berufen, eine endgültige Entscheidung musste der Umweltsenat innerhalb von sechs Monaten treffen.

Die Salzburgleitung ist durchgehend als Freileitung und größtenteils auf der bereits bestehenden Trasse geplant. Allerdings gibt es einige markante Abweichungen von der Bestandstrasse, z. B. im Bereich Heuberg-Guggenthal. Hier wurde die Freileitung knapp östlich des Nocksteingipfels über den landschaftsprägenden Höhenrücken geführt - ein massiver Landschaftseingriff in einem stark frequentierten Erholungsgebiet im Nahbereich der Stadt Salzburg.

Eine – auch nur teilweise – unterirdische Verkabelung ist laut den Betreiber aus technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Gründen nicht sinnvoll. Die Gegner der Freileitung forderten eine – zumindest teilweise – Verkabelung und beriefen sich darauf, dass es weltweit zahlreiche Beispiele für unterirdische Verkabelungen von Leitungen mit 380 kV und mehr gibt. Die Betreiber der Salzburgleitung verwiesen darauf, dass es sich bei den angeführten Fallbeispielen um Versorgungsleitungen (z. B. großer Städte) handele, deren Kapazität bei einem Ausfall durch eine Vielzahl paralleler Zuleitungen ersetzt werden könne. Bei der Salzburgleitung handelt es sich jedoch um eine Übertragungsleitung. Bei einer Panne bestehe die Gefahr eines österreich- oder europaweiten Black-outs. Auch sei die Reparatur einer unterirdischen Kabelleitung wesentlich aufwendiger und zeitraubender als die einer Freileitung. Neuere Studien relativieren diese Problematik aber deutlich.

Bereits am 28. Jänner 2008 hatte Dipl.-Ing. Jörg Zillmer dem Salzburger Landtag ein Gutachten über die umstrittene 380-Kilovolt-Leitung vorgestellt. Darin kam er zum Schluss, dass eine unterirdische Teilverkabelung der Leitung sinnvoll und machbar ist.

Baugeschichte

Bescheid

Anfang Dezember 2010 verschickte das Wirtschaftsministerium einen Bescheid, der dem Bund das Recht für zwei Jahre ab 13. Dezember 2010 gab, fremde Grundstücke zu betreten und darauf Vorarbeiten für die Errichtung der 380-kv-Leitung vorzunehmen. Die Vorarbeiten wurden mit Begehungen, Vermessungsarbeiten, Kartierungen, Untersuchungen der Bodenbeschaffung, Bohrungen, der Errichtung von temporären Messstellen, Quellenuntersuchungen oder der Festlegung von Maststandorten vor Ort umschrieben. Am 6. Dezember 2010 wurde bekannt, dass das Land Salzburg den Bescheid beim Verfassungsgerichtshof anfechten will. Man möchte vor der Umweltverträglichkeitsprüfung wissen, ob das Landeselektrizitätsgesetz oder das Starkstromwegerecht des Bundes gelte.

Aktivierung

Am 27. Jänner 2011 begann nach 16 Monaten Bauzeit der Probebetrieb zwischen St. Peter und Elixhausen (Umspannwerk Salzburg), am 3. März ging dann die neue Stromleitung endgültig in Betrieb sein. Im 46 Kilometer langen ersten Abschnitt (davon 15 km in fünf Salzburger Gemeinden) mit 150 Masten hatte der Verbund nach eigenen Angaben rund 113 Millionen Euro investiert. Es wurden zirka 320 km Baustraßen und Zufahrten errichtet, 15 000 Kubikmeter Beton für die Fundamente, 3 700 Tonnen Bewehrungsstahl sowie 4 500 Tonnen Stahl für die Masten, 880 km Leiterseile und 50 km Erdseile verarbeitet. Im Gegenzug wurden 64 km nicht mehr benötigte 220- und 110-kV-Leitungen und 212 Masten abgebaut. Die restlichen Abbau- und Rekultivierungsarbeiten waren bis zum Sommer 2011 abgeschlossen.

Für den Abschnitt II vom Flachgau bis in den Pinzgau wollte die APG im April 2012 die Umweltverträglichkeitserklärung dem Land vorlegen. Für Anfang März 2011 wurden Informationsveranstaltungen im Tennengau angekündigt, wo der Widerstand von Gemeinden zuletzt besonders massiv war.

Erdkabel als Alternative?

Am Montag, den 14. Dezember 2015 genehmigte das Land Salzburg die umstrittene "Stromautobahn". Der 700 Seiten starke Bescheid im Umweltverfahren fiel für die Freileitung positiv aus. Politisch erteilte die Landesregierung eine Absage an die 380-kV-Erdverkabelung. Die Projektbetreiber hatten die 113 Kilometer lange Freileitung von Elixhausen nach Kaprun eingereicht.

Neben Agrar-Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) und Gutachtern stufte auch die grüne Umweltreferentin LH-Stv. Astrid Rössler die Eingriffe des Erdkabelverlegens als wahrscheinlich noch schwerwiegender ein als jene von Mastenstandorten. Das Kabel würde "einige Probleme", etwa mit der Wildbach- und Lawinenverbauung, bringen.

Die Gegner der Freileitung beeinspruchten den Bescheid des Landes.

Astrid Rössler zahlte einen sehr hohen politischen Preis. Es fiel ihr sichtbar schwer und sie machte auch keinen Hehl daraus. Die grüne Chefin bewilligte ein Projekt, das sie früher heftig abgelehnt hat.

Es gäbe einen Richtstollen aus der NS-Zeit im Hagengegbirge, der die Verlegung eines Erdkabels ermöglichte, wenn die Betreiber den Willen dazu hätten, so Hans Kutil.

Widerstände

Doris Bernhofer, kaufmännische Angestellte bei der Firma Porsche Salzburg, hatte sich dem Kampf gegen die 380-kv-Salzburgleitung verschrieben.

Am 13. Jänner 2020 drangen Gegner der 380-kV-Freileitung in Bad Vigaun in ein gesperrtes Forstgebiet ein und hinderten Waldarbeiter der Bundesforste, Bäume zu schlägern. Es ging um Fällungen auf 300 Hektar, aufgeteilt auf zwei Jahre und mit Wiederaufforstungen. Da gehe es insgesamt um nur acht Prozent der jährlichen Holzentnahme im Bundesland Salzburg.

Anfang April 2020 formierte sich die Initiative "fairkabeln" rund um den erfolgreichen Unternehmer Franz Fuchsberger. Angestrebt wird die Durchsetzung der Erdverkabelung, nicht nur für die Salzburgleitung, sondern mittel- bis langfristig auch für alle Höchstspannungsleitungen in Österreich. Die gut organisierte Gruppe konnte in erstaunlich kurzer Zeit eine große Zahl an Unterstützern gewinnen (Stand 27. Mai 2020: 4 115 Personen).

Im Laufe des Sommers und Herbst 2020 kam es immer wieder zu Protestaktionen der Gegner der Freileitung im Raum Koppl und Bad Vigaun, zeitweise schritt auch die Polizei gegen die Demonstranten ein. Eine neuerliche Eingabe Verwaltungsgerichtshof (VwGH), um Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Genehmigung der Errichtung der Salzburgleitung brachte ein für die Demonstranten enttäuschendes Ergebnis: Der Verwaltungsgerichtshof wies mit Erkenntnis vom 15. Oktober 2020 alle Einsprüche als unbegründet ab und bestätigte die Genehmigung für die 380-kV-Salzburgleitung. Der VwGH befindet sich als oberste Instanz über dem Bundesverwaltungsgericht. Dieses hatte im Februar 2019 die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der 380-kV-Salzburgleitung erteilt. Damit wurde der Bescheid der Salzburger Landesregierung vom Dezember 2015 bestätigt. Zahlreiche Anrainer, Gemeinden und Bürgerinitiativen hatten gegen den Bescheid und gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Beschwerde eingelegt. Die letzte Hoffnung der Freileitungsgegner war eine ordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof.

Der Obmann des Vereins "Fairkabeln", Franz Fuchsberger, bestätigte den "Salzburger Nachrichten" umgehend am Telefon, was er bereits zuvor in mehreren Interviews angekündigt hatte: "Die Proteste werden sofort eingestellt."

Weiterbau der Leitung

Die Leitung von Elixhausen nach Kaprun war bereits seit 2019 in Bau. 2020 wurde an mehr als 80 Maststandorten in allen vier betroffenen Bezirken gearbeitet.[1] Der Bau der umstrittenen 380-kV-Freileitung vom Flachgau in den Pinzgau schritt im Frühjahr 2021 voran. Auf dem Heubergrücken in Koppl wurde eine breite Trasse in den Wald geschlagen. Auf rechtlicher Ebene liefen weitere Zwangsverfahren gegen Grundeigentümer und Schadenersatzklagen des Bauherrn APG (Austrian Power Grid) gegen Freileitungsgegner, die ein Waldstück besetzt hatten.[2]

Guggenthal: Bombenfund auf der Baustelle der 380-kV-Leitung

Ein Weltkriegsrelikt hatte am Dienstagvormittag, den 23. November 2021, in Koppl-Guggenthal die Arbeiten am Bau der 380-kV-Leitung unterbrochen. Laut ersten Informationen der Polizei hatten Mitarbeiter einer Munitionsbergungsfirma die Fliegerbombe "detektiert". Diese Arbeiten fanden in Bereichen statt, von denen bekannt ist, wo die alliierten Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg Bomben auf die Stadt Salzburg beziehungsweise deren Umgebung abgeworfen hatten. Das Kriegsrelikt befinde sich noch im Boden, hieß es weiter. Ein "sprengstoffkundiges Organ" (SKO) der Landespolizeidirektion sei ausgerückt, um die Lage an Ort und Stelle zu erkunden.

In Koppl-Guggenthal gab es zuletzt Anfang November 2015 Aufregung um eine Fliegerbombe. Damals fanden Arbeiter einen 50-Kilogramm-Sprengkörper auf der Baustelle für die Luxuswohnsiedlung The View2. Die alliierten Piloten mussten jene Bomben, die nicht über den vorgesehenen Zielen abgeworfen wurden, trotzdem loswerden, da sonst der Treibstoff nicht mehr für den Rückflug gereicht hätte. Dafür wurde diese Gegend auf dem Gaisberg genutzt.[3]

Baustand Ende 2021

2021 lag ein Schwerpunkt der Bauarbeiten im Abschnitt im nördlichen Pongau und südlichen Tennengau über den Pass Lueg. Bereits in Betrieb war dort die 110-Kilovolt-Leitung der Salzburg-AG-Tochterfirma Salzburg Netz GmbH. Und zwar "seit Mitte Dezember", bestätigte Projektsprecher Fritz Wöber vom Bauherrn APG. Die 110er-Leitung wurde nun auf den in diesem Bereich bereits errichteten 380-kV-Masten der APG mitgeführt. "Die 110 kV musste für diese Arbeiten für mehrere Monate vom Netz genommen werden. Ein Großteil der alten 110-kV-Maste wurde bereits demontiert, im nächsten Jahr wird die Demontage im Bereich Pass Lueg abgeschlossen."

2021 wurden rund 200 Strommasten errichtet. Das betraf die sechs Baulose auf der Gesamtlänge von 128 Kilometern zwischen Elixhausen und Kaprun. Mit Jahresende war etwa die Hälfte der insgesamt 449 Masten fertiggestellt. Laut APG lagen die Arbeiten im Plan, obwohl sie zwischenzeitlich auf einzelnen Baustellen wegen der Covid-Pandemie ausgesetzt werden mussten. Es seien rund 40 Unternehmen auf 60 Baustellen im Auftrag der APG für die Salzburgleitung tätig und dabei insgesamt mehr als 480 Personen für den Aus- und Umbau der Strominfrastruktur im Einsatz.

Nach der 380-kV-Inbetriebnahme werde die sieben Jahrzehnte alte 220-kV-Leitung abgebaut - wie auch weitere 110-kV-Leitungen.

Die Gesamtinvestitionen für die neue Leitung gab der Projektbetreiber mit 890 Millionen Euro an. "Sie ist damit das größte Leitungsbauprojekt in der Geschichte Österreichs." Im Jahr 2021 habe die APG 357 Millionen Euro in das österreichische Übertragungsnetz investiert und bis 2031 sollen es ungefähr 3,5 Milliarden Euro sein. Programmleiter Herbert Auer sagt: "Seit Baubeginn der Salzburgleitung wurden allein in dieses Projekt rund 300 Millionen Euro investiert." Mit der Inbetriebnahme wird nach Angaben des Projektbetreibers die Transportkapazität des Leitungsabschnitts versiebenfacht.

Eher wieder ruhig geworden war es um einen in der Projektierungsphase besonders umstrittenen Abschnitt, das Nocksteingebiet in Koppl. Nachdem im November 2021 Hubschrauber gefällte Bäume aus steilem Gelände abtransportiert hatten.

Kritik äußerten Gegner der Freileitung zuletzt zum Beispiel auch am Bau der Mastfundamente in den Kuchler Ortsteilen Unterlangenberg und Georgenberg.

2022: Sturm konnte 380-kV-Mast wegen Montagefehler knicken

Am Donnerstag, den 17. Februar 2022, machten sich die Verantwortlichen der APG auf die Suche nach den Ursachen, weshalb am Mittwoch, den 16. Februar, durch das Sturmtief "Ylenia" im Gemeindegebiet von Hallwang ein 380-kV-Strommast in der Mitte hatte einknicken können. Der Mast steht in einem Waldstück, verletzt wurde niemand. Im Flachgau waren Windgeschwindigkeiten bis zu 118 km/h gemessen worden.

APG-Sprecher Fritz Wöber sagte, dass es bisher noch keinen Sturmschaden bei einem 380-kV-Mast gegeben habe. Zuletzt sei 2009 ein Strommast geknickt worden - durch den Orkan Emma mit extremen Fallwinden im Bezirk Braunau am Inn. "Als Folge daraus hat man die 380-kV-Masten so gebaut, dass sie Windgeschwindigkeiten bis zu 230 km/h standhalten sollten", betonte Wöber. Der umgeknickte Strommast in Hallwang sei ein bedauerlicher Einzelfall durch einen Sturm. Die Untersuchungen hätten am Donnerstag gezeigt, dass kein Materialfehler und kein Statikfehler vorlägen. Wöber: "Der betroffene Mast ist noch nicht fertig gewesen, daher hat auch noch nicht die intensive Qualitätskontrolle stattgefunden." Die Ursache liege leider in einer Nachlässigkeit der mit dem Bau beauftragten Firma bei der Montage. In Kombination mit dem Sturm sei dadurch der Mast umgeknickt.

Der Vorfall hatte am Donnerstag auch die Galionsfigur des Vereins "Fairkabeln", Franz Fuchsberger, auf den Plan gerufen. Er hatte zahlreiche Berichte über umgeknickte Strommasten in den vergangenen Jahren gesammelt. Dabei handelte es sich aber überwiegend um 110-kV-Masten, die durch Sturm, Lawinen oder aus der Kombination von Sturm und Schneedruck beschädigt wurden. Sollte es tatsächlich ein Statikproblem mit den 380-kV-Masten geben, sei das auch für die Versorgungssicherheit relevant, meinte Fuchsberger. Vor allem wenn man bedenke, dass zwischen Golling und St. Johann auf der 380-kV-Leitung auch eine 110-kV-Leitung mitgeführt werde. Fuchsberger nahm den umgeknickten Strommast auch zum Anlass, auf die Vorteile von Erdkabeln hinzuweisen.[4]

April 2023: Auf dem Heuberg wird ein 380 kV-Mast mit Seilen gesichert

Der Mast Nr. 33 an der Nordseite des Heubergs war im April 2023 mit vier Drahtseilen stabilisiert. Das Fundament war freigelegt, eine Baufirma war seit Tagen am Werk. "Was genau vor sich geht und ob Menschen durch instabile Maste in Gefahr sind, wissen wir nicht, aber es ist höchst ungewöhnlich", sagte Franz Fuchsberger, Vereinsobmann der Erdkabelbefürworter von Fairkabeln. Franz Fuchsberger, der sich bekannterweise gegen die 380-kV-Leitung ausspricht, sagte: "Leute, die in dem Gebiet am Heuberg gebaut haben, berichteten, dass der Untergrund dort schwierig ist. Vielleicht haben die Betreiber das unterschätzt." Das kann die APG nicht bestätigen. Die Kontrollen seien "Standard, vor allem auch in Hinblick auf den Seilzug, bevor die Maste mit den Leiterseilen belastet werden", sagte Projektsprecher Fritz Wöber von APG. Der Seilzug im Bereich des Heubergs fand Ende Mai, Anfang Juni statt.

Mittlerweile waren 410 der 449 geplanten Maste im Bundesland Salzburg errichtet. In Eugendorf wurden im Frühjahr 2023 die Seile an den vier schlanken Rohrmasten angebracht. Bis Ende des Jahres war ein Großteil der 380-kV-Leitung vom Flachgau in den Pinzgau fertiggestellt. Zuletzt wurden die vier Maste am Umspannwerk in Elixhausen in Betrieb genommen. Das war für 2025 vorgesehen.[5]

2024: Finalisierung der 380-kV-Salzburgleitung

Nachdem der erste Abschnitt vom oberösterreichischen Innviertel (St. Peter bei Braunau) in den Flachgau (Elixhausen) 2011 fertiggestellt wurde, waren im Mai 2024 im zweiten Abschnitt bis Kaprun die Seile eingezogen. Im Baulos 6, dem 220-kV-Ast St. Johann-Wagrain, wurde der Seilzug 2024 abgeschlossen. Insgesamt waren 442 der 449 Masten fertig. Bei den fehlenden ging es im Wesentlichen um die Anschlüsse an den Enden der Hochspannungsleitung.

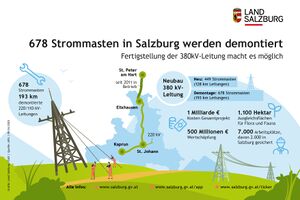

Gleich nach dem Betriebsstart der Salzburgleitung 2025 werde der Abbau von 193 Kilometern 220- und 110-kV-Leitungen beginnen, verspricht die APG. Dabei handelt es sich um insgesamt 678 Masten. Die Demontagen sind Teil des Projekts und der Genehmigung. Die Arbeiten werden 2026 andauern. Dann wird auch die Führung der alten 220-kV-Leitung von Golling an der Salzach über das Hagengebirge und zwischen dem Steinernen Meer und dem Hochkönigstock nach Maria Alm am Steinernen Meer der Vergangenheit angehören.[6]

2025: Inbetriebnahme

Prominenz aus Wirtschaft und Politik wurde am Donnerstag, 5. Juni 2025, in Werfen die 380-Kilovolt-Leitung "offiziell und feierlich in Betrieb nehmen", wie es in der Einladung der Betreiberfirma Austrian Power Grid (APG) hieß.[7]

Über die gesamte Bauzeit wurden volkswirtschaftlich betrachtet mehr als 7 000 Arbeitsplätze (mehr als 2 000 davon in Salzburg) geschaffen und eine Wertschöpfung in Österreich von rund 500 Millionen Euro (davon mehr als 100 Millionen in Salzburg) erzielt. Die APG investiert bis 2034 rund neun Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung des überregionalen Stromnetzes.

In den kommenden Monaten werden in Salzburg alte 220-kV- und 110-kV-Leitungsanlagen auf einer Länge von 193 km und somit insgesamt 678 Maste demontiert. Neu gebaut wurden 449 Masten (380 kV: 404, 220 kV: 45) auf einer Gesamtlänge von 128 Kilometern (380 kV: 114 km, 220 kV: 14 km). Nach Abschluss der Arbeiten im kommenden Jahr wird es in Salzburg also 229 Maste und 65 Leitungskilometer weniger geben als vor Umsetzung der Salzburgleitung.

Zentraler Bestandteil des Projektes Salzburgleitung sind die neuen Umspannwerke Pongau (St. Johann im Pongau) und Wagenham (Pischelsdorf am Engelbach/OÖ.) in Oberösterreich. Aus- und umgebaut wurden zudem die Umspannwerke Salzburg (Elixhausen), Kaprun, Tauern (Kaprun) und St. Peter (St. Peter am Hart/OÖ). Mit diesen neuen Verknüpfungen zwischen dem Übertragungsnetz der APG und den Verteilnetzen der Landesenergieversorger in Salzburg und Oberösterreich wird auch die regionale und überregionale Versorgungssicherheit noch einmal deutlich verbessert.

Auf etwa 1 100 Hektar, einer Fläche, die doppelt so groß wie der Attersee ist, wurden in Salzburg fast 200 Ausgleichsmaßnahmen für Flora und Fauna umgesetzt. Dazu zählen Schutzwaldprojekte sowie Renaturierungsmaßnahmen im Ursprunger Moor, im Bereich Tauglboden und in der Taugl Au sowie in der Weitwörther Au (inkl. Errichtung der Auenwerkstatt). Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen wurde auch ein in dieser Form einzigartiges Artenschutzprojekt für das geschützte Auerhuhn auf einer Fläche von rund 600 Hektar – vornehmlich im Pongau und im Pinzgau – realisiert. Wichtigster Aspekt dabei ist die Verbesserung des Naturraums für Auerhühner, etwa durch die Auflichtung von Baumbeständen. Zudem wurden im gesamten Trassenbereich Lebensräume für Amphibien und Reptilien geschaffen. Insgesamt investierte APG im Zuge des Baus der Salzburgleitung mehr als 47 Millionen Euro in Naturschutzmaßnahmen und den Erhalt der Biodiversität im Bundesland Salzburg.

Masten aus Rohren, Gittern und eine "Banane" am Nockstein

Mit "Designermasten" wollte der Bauherr APG die Leitung an sensiblen Stellen optisch verträglicher gestalten. Realisiert wurden solche Doppelrohrmasten nur in Eugendorf zur Überspannung der B 1 Wiener Straße und der A 1 West Autobahn.

Hartnäckige Kämpfer für das Erdkabel waren der Koppler Bürgermeister Rupert Reischl (ÖVP) und sein damaliger Eugendorfer Amts- und Parteikollege Hans Strasser. Bei einer der vielen Demonstrationen warnten sie 2019 vor dem Bau der Freileitung über den Nockstein. Auf dem Bergkamm wurde ein besonderer, niedrigerer so genannter "Bananenmast" errichtet.[7]

Bilder

Salzburgleitung – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Salzburgleitung – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Weblink

- "Salzburger Nachrichten" vom 18. Jänner 2020, Rubrik Standpunkt von Thomas Auinger 380 kV: "Alles dreht sich um die Bäume - den Wald sieht kaum jemand"

- Bericht in den Salzburger Nachrichten

Quellen

- www.ig-erdkabel.at/de/technik/vortraege.html, diverse Vorträge zur Erdkabeltechnik, Link war bei einer Überprüfung am 2. Februar 2023 nicht mehr abrufbar

- www.fairkabeln.at

- www.apg.at, 380-kV-salzburgleitung

- www.salzburg.gv.at, 380 kv

- diepresse.com

- "Salzburger Woche", Ausgabe "Tennengauer Nachrichten", 9. Dezember 2010

- "Salzburger Nachrichten", 26. Jänner 2011 und 15. Dezember 2015

- "Salzburger Nachrichten" vom 18. Jänner 2020 und 28. Dezember 2021

- www.apg.at/news-presse, 5. Juni 2025: "Offizielle Inbetriebnahme Salzburgleitung: weiterer Meilenstein für sichere und nachhaltige Stromversorgung"